98%的网民被“算计”了,你近期中招了吗?

先跟大家讲一个老实人小张的故事。

有一天,小张被通知,要跟同事阿强去出差,他们打开同一个APP订机票,相同日期、相同航班,看到的价格却不一样;

而刚等他们买完,机票价格又突然秒降;

过了两天,他们用软件叫了个车去机场,相同的起始点,小张是会员,阿强是新用户,小张的价格居然比阿强还高出几块钱……

网络时代,依托着“神秘”的大数据,以及算法分析,每个软件都强调自己是在针对不同用户画像,个性推送定制化内容,想必我们每个人,也都经历过类似的事情。听起来,这种智能的行为,简直是辅助消费者精准决策的利器。而事实上,却被不少软件恶意进行“消费欺诈”,靠的就是消费者在网购时,不知道其他人购买的价格,所以可以混乱定价。消费者还以为是在薅羊毛,其实正是被收割的韭菜。

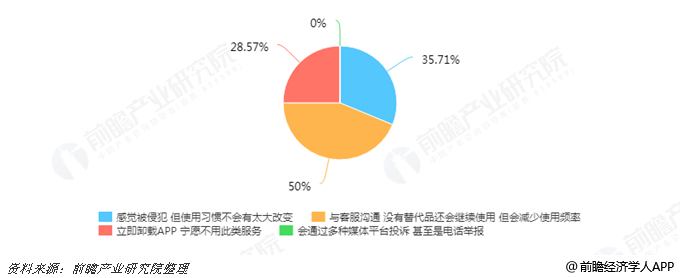

前瞻经济学人APP曾经就核心用户群做过调查,高达45.67%的用户肯定自己曾遭遇过大数据杀熟;这些用户中超过六成表示,遇到此问题后,不会坐以待毙,而是通过投诉、卸载APP或者减少使用频率的方式来处理。

早前,法律领域也对这个问题进行过讨论:现有监管手段能否遏制“大数据杀熟”?

但《价格法》只要求商家“明码标价”,没说不能标不同的价;

《消费者权益保护法》虽然规定消费者享有“知情权”,但只限于消费者对商品性质和服务内容的知情权,不包括商家与其他消费者已完成的交易;

《反垄断法》则禁止“具有市场支配地位的经营者”对消费者差别对待,但“市场支配地位”难以判断;

新《电商法》规定:“电子商务经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其提供商品或者服务的搜索结果的,应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项,尊重和平等保护消费者合法权益。”但在平台不公布算法的情况下,我们根本无法证明商家是否是“根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征”进行了差异化定价。

最终,得出的一致结论是:暂时没法管。

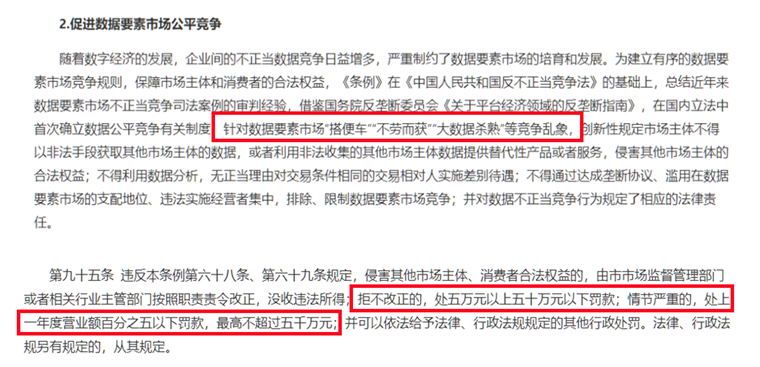

在这方面,深圳在全国开了个好头。7月6日,深圳公布了《深圳经济特区数据条例》,条例中明确规定,针对“大数据杀熟”等竞争乱象,最高可处5000万罚款。

而国家也在积极采取行动,8月17日,个人信息保护法草案提请全国人大常委会会议三审,对禁止“大数据杀熟”等内容作出规定。我们也期待着侵犯个人信息权等问题,能通过立法问题,得到根本性解决。

近年来,大数据发展浪潮席卷全球,2025年,全球大数据市场规模或将突破900亿美元。

大数据、云计算也是我国人工智能发展的重点核心技术,金融、医疗健康、政务、互联网、教育是大数据行业应用的主要类型,互联网龙头BAT也在积极布局。

技术,本身是中立的工具,但技术的应用则承载了价值。“大数据杀熟”,是通过技术手段在不断发酵不信任的危机,而通过立法来规范这一行为,目的也不是遏制行业发展,而是让野蛮生长的回归规范,让商业与道德回归平衡。

本期话题:

你在哪个平台经历过“大数据杀熟”?

你有什么“反杀熟”的经验吗?

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务