口罩、疫苗、带量采购……盘点2020年医疗与医药行业十大关键词

导语:

2020年,新冠疫情成为了全世界遭遇的最大“黑天鹅”事件,同时新冠疫情也给整个医疗行业带来了巨大的不确定性与机遇。

在本文中,前瞻经济学人将带你一起盘点2020年医疗行业的十大关键词,看看在这史无前例的一年中,医疗行业迎来了什么新变化与新发展。

关键词1:口罩

在疫情爆发之初,以口罩、测温仪、防护服、消毒液等为代表的抗疫物资和以呼吸机为代表的医疗器械都纷纷断货,往年价格低廉的口罩一度涨到几十甚至几百元一个。

面临口罩短缺的局面,富士康、比亚迪、中石化、通用五菱等一众企业纷纷宣布“跨界”生产口罩。到3月12日,比亚迪口罩已经达到每日一次性口罩500万片、N95口罩15万片的产能。

根据前瞻产业研究院分析,2020年我国前三季度口罩的出口额约430亿美元,非织造防护服的出口额达94.64亿美元,医用敷料的出口额为6.99亿美元。另外出口非织造布96.9万吨,价值36亿美元,分别同比增长26.2%和57.3%;一次性卫生用品出口16.06亿美元,同比增长5.77%。

世贸组织(WTO)的数据指出,2020年上半年,全球面部防护产品的进口总额与去年同期相比增长了90%,面罩纺织面料的贸易增长了6倍。其中,中国是口罩的最大供应国,占世界出口量的56%。

关键词2:疫苗

在全球疫情不断蔓延的态势下,新冠疫苗的研发与接种进展牵动着全球人民的心弦。早在2020年2月,华兰生物、重庆智飞生物、北京科兴生物、康希诺生物等众多医药企业就挺身而出,分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路线进行攻关;

3月18日,康希诺生物与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发的重组新冠疫苗获批进入临床试验;

4月13日,由国药集团中国生物武汉生物制品研究所有限责任公司研发的新型冠状病毒疫苗进入临床试验,同日科兴控股宣布国家药监局已批准旗下北京科兴中维生物技术有限公司研制的新冠灭活疫苗克尔来福进入临床研究;

目前,国药中生的新冠疫苗已经成为中国首个上市申请获得审理的疫苗。中国五种疫苗均已进入三期临床试验。

新冠疫苗研发为何如此迅速?国药集团中国生物副总裁张云涛表示,三个原因压缩了新冠疫苗研发的时间:其一是科研人员的连续作战、奋力拼搏,其二是多线并举提高了疫苗研发的成功率,其三是国家在标准不降低、流程不减少的情况下,加速推进了疫苗的审评审批。

HPV疫苗则是2020年疫苗行业的又一热点。11月17日,世卫组织正式启动《加速消除宫颈癌全球战略》,提出到2030年要实现三大目标,包括90%的女孩在15岁前完成人乳头状瘤病毒疫苗(即HPV疫苗)接种等。

HPV疫苗接种是目前预防宫颈癌的主要手段之一,根据前瞻产业研究院分析,从国内市场来看,自2017年获批上市以来,国内HPV疫苗批签发量呈逐年快速增长趋势,截止2020年11月17日,2020年的批签发量已经达到1240.41万瓶/支,2017-2020年的复合增长率达到104%。

关键词3:核酸检测

及时检测、追踪感染人群在疫情防控中至关重要。在“中国速度”下,2020年1月25日,中国首个法定检验机构检定合格的新型冠状病毒检测试剂盒在上海诞生。

在病毒检测试剂盒研发的路上,之江生物、捷诺生物、辉瑞生物、博奥生物和伯杰医疗等医药企业都走在前头。新冠疫情带来的巨大检测需求,让之江生物在2020年前三季度就实现了14.05亿元营收,比该公司过去7年的总营收都要高(2013年-2019年7年间,之江生物营业收入合计约为11.4亿元)。

随着检测试剂盒产能的增加,国内核酸检测能力也屡创新高。武汉市卫生健康委员会数据显示,仅4月8日至15日,武汉市53个核酸检测点就完成了27.54万次核酸检测。4月17日检测量峰值达到8.9万人次。从5月14日0时至6月1日24时,武汉市集中核酸检测9899828人。

截至2020年7月末,全国核酸日检测能力484万人份,具备核酸检测能力的医疗机构4946家,检测技术人员3.8万余人已累计向全国各级医院、疾控中心、检测机构、海关口岸等发送试剂近2亿人份,设备1.2万余台。

关键词4:中医药

作为国粹,中医药具有悠久的历史传统,独特的理论、技术方法体系,但近年来在与西药的对比中却受到不少人的质疑。

而在新冠疫情中,连花清瘟、双黄连、清肺排毒汤、金花清感颗粒等中医药产品的走红成为了疫情防控的一大特色,在海外抗疫中发挥的作用更是对中医药国际化产生了积极影响。

根据前瞻产业研究院分析,2017-2019年,在国际经济动荡、经济下行的压力之下,我国中药类商品的进出口贸易总额保持稳定增长态势。2019年,我国中药类商品进出口贸易总额达61.74亿美元,其中,出口总额达40.19亿美元,同比增长2.8%;进口总额达21.55亿美元,同比增长15.9%。

《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书中指出,中国充分发挥中医药特色优势,中医药参与救治确诊病例的占比达到92%,湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%,以连花清瘟等“三药三方”为代表的针对不同类型新冠肺炎的治疗中成药和方药,临床疗效确切,有效降低了发病率、转重率、病亡率,促进了核酸转阴,提高了治愈率,加快了恢复期康复。

2020年,中医药相关的各类政策也加速出台。11月上旬,国家中医药管理局相关部门组织召开“十四五”中医药发展规划编制工作专班全体会议,提出“十四五”时期中医药坚持以传承精华、守正创新为主线,坚持新发展理念,树立新发展格局,以创新促进高质量发展。

7月2日,国家药品监督管理局、国家卫生健康委颁布2020年版《中华人民共和国药典》,将于2020年12月30日起正式实施。新版药典对中药饮片行业中的中药种植户、中药原材采集企业、中药加工流通企业等环节都提出了严格管理要求。

2020年,青海省、河南省濮阳市、浙江省金华市等多地已经开始对中成药进行集采试点探索。清开灵颗粒、六味地黄丸、参麦注射液、蒲地蓝消炎口服液、天麻素等中成药名列其中。

中国科学院院士、天津中医药大学校长张伯礼认为,此次中西医结合,中西医并用抗击新冠肺炎疫情,是中医药传承精华、守正创新的生动实践。他表示,当下是中医药发展最好的时机,中药人要有文化自信和过硬的本领,勇于担当,才能传承精华,守正创新,不辱使命。

关键词5:医疗援助

2020年,医疗援助成为了疫情防控中的一大亮点。在武汉疫情爆发之初,仅在1月末至2月初的短短数周时间内,全国各地区就向湖北各地区派遣了一百多批,3万余名医务人员紧急支援;而在国际上,俄罗斯、日本、巴基斯坦、伊朗、韩国、澳大利亚、英国、德国、法国等多个国家也纷纷向中国伸出援手。

其中,日本汉语水平考试HSK事务所捐赠给武汉的防疫物资上印着的“山川异域,风月同天”,更是收获了国内网友们的高度赞扬与认同。

投桃报李,中国也先后向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉等17个国家派出19支医疗专家组,与各国卫生行政部门、医疗卫生机构和专家开展合作交流,沟通疫情信息,分享防控经验,并开展各种形式的专业培训,提供咨询和指导,同时为当地的华人华侨和中国留学生提供帮助。

仅在非洲,中国援外医疗队就开展各类培训和健康教育活动达250余场,培训1万多人,发布多语种的公告和防控指南800多份。利用远程视频会议方式,钟南山等一批专家同近160个国家的卫生专家就如何有效应对和战胜疫情与各方多次深入交流。

中国生产的抗疫物资持续成为全球经济硬通货。截至11月22日,中国已累计向美国出口口罩约394.3亿只,外科手套约8亿双,防护服约6.5亿套,护目镜约4676.2万副。仅口罩一项,相当于每一个美国人都从中国获得了约120个中国生产的口罩。

关键词6:互联网医疗

2020年,在新冠疫情的特殊背景下,互联网诊疗需求井喷。

在封城、隔离、严控人群聚集的防疫时期,好大夫在线、微医、平安好医生等互联网医疗企业开通线上问诊、患者免费咨询等功能,为群众提供防疫科普、在线咨询、心理疏导、远程会诊、慢病复诊、药物配送等一系列服务。

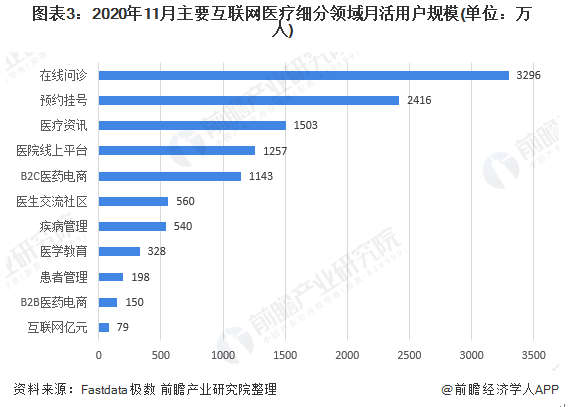

根据前瞻产业研究院分析,从主要互联网医疗细分领域来看,在线问诊与挂号为互联网医疗最重要应用场景,2020年11月月活用户规模分别达到3296万人和2416万人,说明问诊仍然是互联网医疗最重要的流量入口。

与此同时,卫健委、医保局、中医药局等多部门也持续出台相关政策文件,不断优化相关政策细则。

4月,国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》的通知,要求在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制,开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广。

7月30日,国度卫生健康委统计信息中心正式印发《区域全民健康信息互联互通尺度化成熟度测评方案(2020年版)》和《病院信息互联互通尺度化成熟度测评方案(2020年版)》。此次《方案》的发布旨在指导各区域域卫生和病院信息尺度化扶植,推进医疗健康信息互联互通和共享协同,规范区域和病院信息互联互通尺度化成熟度测评工作开展。

11月,根据最新的《药品管理法》修改的《药品网络销售监管管理办法(征求意见稿)》正式对网售处方药指明方向,允许网络销售处方药和展示处方药信息。

11月2日,国家医疗保障局官方网站公开《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》指出,支持符合规定的“互联网+”医疗服务发展,对线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策。

国家卫健委远程医疗管理与培训中心办公室主任卢清君表示:“互联网医疗正在有秩序、有限度的放开。”

关键词7:带量采购

2020年11月,冠脉支架首次进入全国高值医用耗材集中带量采购清单,支架价格从平均1.3万降至700元左右。

“集中带量采购”的核心在于“以量换价”,用更大的量换取更低的价格,因此“用量大”是冠脉支架能够成为集中带量采购第一个产品的第一要素。

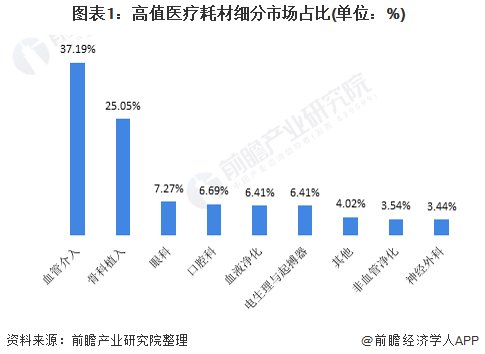

根据前瞻产业研究院分析,从冠脉支架所处大行业血管介入耗材来看,其市场目前在高值医疗耗材行业中规模占比达到37%,是目前高值医疗耗材市场需求规模最大的细分市场。

自最早2018年底在11个城市开展试点以来,带量采购正顺利逐步推进。从2020年初第二批中选的32种药品,到2020年8月开展的集采,采购药品种类越来越多。

2020年,退烧药对乙酰氨基酚降至每片0.033元,“糖尿病神药”盐酸二甲双胍片降至每片0.015元,就连家庭常备的布洛芬、阿莫西林等也都进入了带量采购名单。未来,预计相当一部分长期价格虚高的药品将迎来降价。

对此,国内制剂领域资深专家孙亚洲点评:“仿制药一致性评价、4+7带量采购对药企的未来将会是巨大的影响。”

扬子江药业集团有限公司董事长徐镜人表示:“带量采购的目的不是为了低价收割,而是要高质量发展。”

苏州市医药行业协会会长阎政则认为,未来趋势是相当多的企业面临丢掉市场、市场萎缩,市场将向大型优势企业集中,过去那种一个企业拥有几百个文号的情况会越来越少。所以企业都会聚焦自己核心能力比较强的品种,核心能力将包括从原料开始,到比较完整的产业链。优势企业的市场份额将会越来越大,而品种没有特点、市场也没优势的企业估计会陆续退出市场。

关键词8:医保

医疗保险关乎民生,2020年,突如其来的疫情成为了对医保制度的考验。抗疫期间,国家医保部门相继出台《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的通知》《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障工作的补充通知》《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》等多份文件,完善医疗保障制度。

疫情发生以来,国家医保局出台“两个确保”的政策,确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治。对确诊和疑似患者全部实行先救治、后结算,对承担新冠肺炎救治任务的医疗机构拨付专项资金,缓解医疗机构资金压力。

据中央纪委国家监委网站3月29日消息,全国新冠确诊患者人均费用仅为1.7万元。

截至7月19日,全国新冠肺炎确诊和疑似患者发生医保结算13.55万人次,涉及医疗费用18.47亿元,医保支付12.32亿元,支付比例达到67%。

此外,2020年医保还有这些动态:

6月18日,《国家医疗保障局办公室关于印发医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)细分组方案(1.0版)的通知》发布。《通知》要求各试点城市参考CHS-DRG细分组制定本地DRG细分组,也可直接使用CHS-DRG细分组开展本地DRG付费国家试点工作。

9月,国家医保局、财政部发布《 关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》,明确2020年底前,总结京津冀、长三角、西南5省等先行试点地区可复制可推广的试点经验,进一步扩大门诊费用跨省直接结算试点范围。通知明确, 北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、四川、贵州、云南、西藏12个省(区、市)为门诊费用跨省直接结算试点地区。

12月,我国医疗保障领域的第一部条例《医疗保障基金使用监督管理条例(草案)》出台,要求加强监管和社会监督,严禁通过伪造、涂改医学文书或虚构医药服务等骗取医保基金。

关键词9:丙肝

2020年10月,诺贝尔基金会宣布将2020年的诺贝尔生理学或医学奖授予Harvey J. Alter博士、Michael Houghton博士和Charles M. Rice博士,以表彰他们对丙肝病毒的重要发现,这引发了人们对这种曾经广泛流行、如今却接近完全治愈的疾病的关注。

由于不安全注射、输血的流行,乙肝、丙肝这类血源性肝炎病毒曾在中国大陆上广泛传播。中国1970年-1992年的乙肝大爆发,让乙肝病毒携带者在短短20年增长至1.2亿人。2018年《柳叶刀》发布的数据显示,2016年中国乙肝病毒总感染人数位居世界首位。

据世界卫生组织的数据,全球估计有7100万人感染慢性丙型肝炎病毒,其中15%至30%的患者20年内有出现肝硬化的危险。2016年,约有39.9万人死于丙型肝炎,主要缘于肝硬化和肝细胞癌(原发性肝癌)。

1991年,“乙肝疫苗之母”陶其敏成功研制了中国第一个丙肝抗体检测法。经过几十年的努力,我国肝病防控工作也取得重大突破。

据《内科学年鉴》上发表的一项新的研究,基于现有的筛查和治疗手段,到2036年,曾经在世界传染病中排名前列的丙肝将成为罕见病。此前,世卫组织也提出,2030年要全面消灭病毒性肝炎,新发慢性乙肝和丙肝减少90%,乙肝和丙肝死亡率降至65%,慢性乙肝和丙肝治疗覆盖80%的患者。

关键词10:基因编辑

2020年10月7日,诺贝尔化学奖获奖名单公布,来自加州大学伯克利分校的詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)教授和德国马普感染生物学研究所的埃马纽尔·夏彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)教授因发明CRISPR/Cas9基因编辑工具而荣获奖项。

CRISPR/Cas9是目前基因技术中最锐利、最常见、最好的基因编辑工具之一,它能够使科学家极其精确地改变动物、植物、微生物的DNA,被称为“基因剪刀”。

2020年,基因编辑技术在疾病治疗方面也取得了进一步的进展:

4月27日,华西医院开展的“全球首个基因编辑技术改造T细胞治疗晚期难治性非小细胞肺癌”的临床试验结果显示12名接受基因编辑的T细胞回输治疗的患者,有两位中位总生存期是42.6周,其中一位的疗效维持时间达76周。

7月22日,上海邦耀生物与中南大学湘雅医院合作的“经γ珠蛋白重激活的自体造血干细胞移植治疗重型β地中海贫血安全性及有效性的临床研究”的临床试验结果显示,两例患者已摆脱输血依赖治愈出院,这是亚洲首次通过基因编辑技术治疗地中海贫血,也是全世界首次通过CRISPR基因编辑技术成功治疗β0/β0型重度地中海贫血。

11月,以色列特拉维夫大学的一项研究成功在小鼠身上利用CRISPR技术修改了胶质母细胞瘤和转移性卵巢癌的癌细胞的DNA,这是世界上首个证明CRISPR基因组编辑系统可用于有效治疗活体动物癌症的研究。这种方法并非化学疗法,无副作用,而且经此方法治疗的癌细胞将永远不会再具有活性。

专家观点:

中国化学制药工业协会执行会长潘广成:医药行业整体发展情况较为良好

回顾2020年,中国化学制药工业协会执行会长潘广成表示:“由于我国较好地控制了疫情,使得医药行业整体发展情况较为良好。具体来看,医药工业经济运行特点是:营业收入稳定增长、经济效益稳步提高、出口交货值大幅增长。”

对于2021年的医药行业所面临的趋势和机遇,潘会长认为:

一是各项改革进一步深化。后疫情时代,“三医”联动改革逐步进入深水区,医药产业要加快结构调整转型升级的步伐,“创新·质量+合规”将成为医药产业发展的主旋律。

二是创新转型进入关键阶段。产品研发质量、产品临床价值、商业化推广能力、医保准入和支付政策等,将成为影响创新转型的主要因素。

三是产业格局面临重塑。带量采购重塑仿制药格局,创新型药企业快速发展,原料药生产专业化、集约化。

张燕生:医药、健康以及人工智能行业或将迎来发展风口

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为,2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,可以用三个“新”概括,分别是:立足发展新阶段、贯彻发展新理念、构建发展新格局。三个“新”也是2021年我国现代化建设三个关键。

当谈到2021年哪些行业将迎来发展风口时,他表示:“市场成长性最好的行业排第一位的应当是医药,尤其是跟新冠疫情相关的疫苗、中西医药品类;第二个是健康养老;第三个是人工智能。”

胡颖廉教授:药品监管正在逐渐融入公共卫生体系

中央党校(国家行政学院)教授胡颖廉指出,药品监管正在逐渐融入公共卫生体系。在我国医药卫生体制中,药品监管与公共卫生是相互并列的体系,但两者又有交叉,例如药品安全属于广义的公共卫生安全范畴。未来药品监管将愈发凸显公共卫生属性,逐步完善药品及医疗器械应急管理体系。药品及医疗器械的研发、生产和供应等环节,将实现安全有效和保障紧急状态需求的科学统筹。

胡教授还认为,“四个最严”(最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责)将在药品监管领域持续落地和发力。在医药产品供应量基本得到保证后,监管法规和政策执行将从关切产业利益,更多地向消费者和患者权益保障倾斜。

胡颖廉教授指出,更好地满足人民日益增长的美好生活的需要,是未来相当长一段时间内产业界、包括医药健康产业需要把握的主线。

经济学家蔡江南教授:医药工商企业需要注意科技创新

上海创奇健康发展研究院执行理事长、著名经济学家蔡江南教授认为,疫情导致在药品、检测、疫苗、防疫物资等方面的需求都会大大增加,这对于医药健康产业的发展是一个利好。政府对医药产品审批的加速,以及增加对医药健康产业的投入,这都是促进产业发展的极好机遇。企业需要清楚自身的定位、资源及核心竞争力,尽可能将自身的业务、视角放的更宽,从治疗到整个疾病的防控、公共卫生、健康管理,即从一个更广的业务范围上来做全面的考虑。企业也需要加强线上的能力,包括数字化、信息化的能力,要能做到线上线下一体化的运作。医药工商企业应该抓住机会,根据行业动态,抓住机会布局。

蔡教授还强调医药工商企业需要注意科技的创新,鉴于科技的力量、含金量都在不断加强。企业在创新方面需要作出一些突破,如果停留在竞争者众多的、同质化的商业模式上,那么就会缺乏核心竞争力。企业在技术创新方面的突破,包括主动拥抱数字化、拥抱互联网,来增强自身的核心竞争力。

国家药监局南方医药经济研究所所长:中国药品销售四个终端分化更加明显

对于疫情下中国医药经济的表现,国家药监局南方医药经济研究所所长林建宁指出,中国经济依然能保持正增长,在一系列稳增长的措施加持下,医药制造业营业收入经历了两个季度的下降之后,8月份增速由负转正,前十个月累计增长2.5%,尤其是卫生材料与医疗器械两个子行业的增速,分别达到41.4%和27.7%。

林建宁也指出,在总体逐步复苏的节奏中,部分子行业依然没有从疫情中恢复过来,1-10月份化学制剂行业收入同比下降4.3%,利润下滑9.3%,相关上市公司中也有近半数的净利润为亏损。而中成药制造业的收入和利润的跌幅也均超过5%,可见真正能在疫情中获益的企业并不多,2021年将是企业闯关夺隘,恢复增长的考验之年。

根据林建宁的分析,当前中国药品销售逐渐分化为线上和线下两大类别的终端业态。线下终端包括医院、实体药店和基层医疗机构,线上终端包括平台电商、垂直电商与互联网医院等新零售业态。疫情的催化下,这四个终端的分化更加明显。

前瞻医疗与医药行业研报推荐:

预见2021:《2021年中国医药物流产业全景图谱》(附发展现状、竞争格局、趋势等)

2020年中国医药工业发展现状及竞争格局分析 龙头企业集中度增加【组图】

十张图了解2020年中国医药细分行业市场发展现状 肿瘤药物增长空间较大

2020年中国医药电商行业发展现状与融资情况分析 行业规模有望破千亿大关【组图】

2020年中国医药物流行业市场现状及发展趋势分析 医药物流智慧化变革趋势明显

2020年中国医药冷链物流行业市场现状及发展趋势分析 物流基础设施建设逐步完善

十张图带你看我国医药冷链市场规模及发展趋势 市场发展空间巨大

2020年中国互联网医疗行业市场现状与发展趋势分析 在线问诊为最主要流量入口

预见2021:《2021年中国植入医疗器械产业全景图谱》(附市场规模、投资现状、竞争格局等)

预见2021:《2021年干细胞医疗产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展前景等)

预见2021:《2021年中国医疗软件产业全景图谱》(附现状、规模、竞争格局、趋势等)

一文了解2020年中国互联网医疗行业现状与投融资情况 行业前景可观

2020年我国社区医疗服务市场现状与趋势分析 社区医疗机构入院人数有所下降

前瞻医疗与医药行业报告推荐:

2020-2025年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

2021-2026全球及中国医疗消毒机器人行业市场调研及投资前景分析报告

2021-2026全球及中国医疗纳米技术行业市场调研及投资前景分析报告

2021-2026全球及中国医疗保健自动化行业市场调研及投资前景分析报告

2020-2025年中国医疗保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

2020-2025年中国智能医疗行业发展前景与投资战略规划分析报告

2021-2026年中国医药中间体行业市场调研与投资预测分析报告

2021-2026全球及中国医药电子商务行业市场调研及投资前景分析报告

2020-2025年国内外生物医药产业园建设运营状况与投资前景分析报告

2020-2025年中国医药制造外包(CMO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

2020-2025年中国海洋生物医药产业市场前瞻与投资战略规划分析报告

2020-2025年中国医药研发外包(CRO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

2020-2025年中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告

2020-2025年互联网对中国医药行业的机遇挑战与应对策略专项咨询报告

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务