凛冬周期之下,微创医疗迎来价值拐点

作者|林药师 来源|医曜(ID:yiyao-jinduan006)

这一轮医药凛冬周期下,降至冰点的医药公司股价让不少投资者噤若寒蝉。

但如果我们将视野拉长,医药产业几乎每十年就会经历一次周期轮回的生死考验,美国医药产业之所以强大,正是建立在一轮又一轮大浪淘沙之上。“衰退-复苏-繁荣”循环,从来不以人的意志为转移,而是产业发展的客观规律。在这一过程中,注定会有失败者折戟沉沙,而那些能够穿越周期的玩家则会在各自领域成为新的“霸者”。

微创医疗(HK:00853)是中国医疗器械赛道的明星玩家,构建起拥有6家上市公司的药械帝国。但频繁的拆分过后,对于后续新兴业务的持续投入也增加了微创医疗的资金消耗,尤其当整个周期拐头向下时,这种资金压力被全方位放大。

面对周期形势的改变,作为在产业内深耕26年的药械“老兵”,微创医疗主动出击。一方面修炼内功,全面降本增效;另一方面储备粮食过冬,通过融资积攒力量。

从顺周期的高举高打,到逆周期的紧衣缩食,微创医疗依靠敏锐的行业洞察,全面重塑了市场整体预期,有望带动公司迎来价值拐点。

01

第一个周期:激活创新

微创医疗最大的标签就在于“拆分”,这也是微创医疗第一个发展周期的主基调。

2018年港股出台针对医药初创公司的18A政策,一年之后A股推出同样聚焦创新的科创板。霎时间,医药产业成为当时最火热的风口,这也是中国资本市场最关注医药产业创新能力的时刻。

正是在这样的时代背景下,深耕医疗器械二十年的微创医疗抓住了周期机会。通过分拆上市,微创系迅速孵化出5家上市子公司:心脉医疗、微创脑科学、心通医疗、微创机器人、微电生理。

对于分拆上市,很多投资者或许无法理解,这实际上是由医疗器械特殊的产业发展规律所决定的。医疗器械,是一个由“边缘革命”所驱动的产业,新的技术往往诞生于初创公司中。

并非大公司不愿意去做创新,而是因为新兴市场太小,大公司在创新领域取得的成绩很难满足资本市场对其提出的增长需要,注定他们并不会在新兴市场投入太多资源。基于医疗器械产业的这种发展特性,与目标市场规模刚好匹配的小型机构就完美承接了创新重任,这也是为何新兴技术总是出现在创业型公司的原因。

在美国经济学家克莱顿·克里斯坦森《创新者的窘境》一书中,揭示了大公司难以做好创新的症结。资源依赖、强调确定性、长期形成的价值观等因素导致,一家大型公司,即使拥有优秀的组织管理能力,但其仍有极大概率在创新业务上折戟沉沙,这正是由企业组织架构所决定的。因此,绝大多数企业在创新这件事上喜欢“后发制人”,当新兴市场成长到一定规模再择机入局,这样做能够提高确定性。

不过,“后发制人”策略在医疗器械产业却很难实现。一方面,医疗器械产业门槛极高,具有法规监管严格、高精尖技术综合程度高、资金投入大、回报周期长的特征,很难完成短期快速布局;另一方面,早期进入市场的玩家拥有极为明显的“先发”优势,摸索成功的“先行者”很容易转变为“大赢家”。

基于这种产业特性,在医疗器械赛道深耕多年的微创医疗最终选择拆分创新业务的方式进行破局。将创新业务拆分成一个又一个的独立公司后,不仅可以更有针对性的制定研发与发展计划,而且通过打破大企业组织架构的阻隔,让管理层利益与企业增长形成一致。

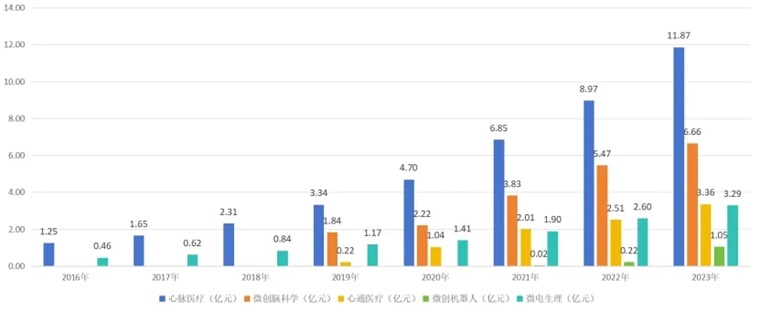

从最终结果看,独立拆分之后,微创医疗各条业务线确实都迎来了爆发式增长。至2023年,心脉医疗营收已经达到11.87亿元,微创脑科学的营收也达到6.66亿元,均已成为细分市场的领军企业之一。

图:微创各创新子公司营收情况,来源:锦缎研究院

不过,拆分增强了创新业务竞争力的同时,也加剧了母公司的报表压力。创新医疗器械需要较长的研发周期,因而也需要较长时间的投入,在投入期被拆分的创新业务很难创造现金流,而且为了创新而投入的各项成本也让微创医疗的报表并不好看。尤其当整个经济周期拐头向下的时候,更是加剧了拆分带来的经营压力,这也是为何微创医疗近两年股价低迷的原因。

站在整个企业发展视角分析,微创医疗利用顺周期拆分创新资产的做法值得肯定,因为在医疗器械赛道,大公司与创新发展之间是相悖的,只有拆分出来才能帮助这些创新资产真正实现有质量的成长。微创医疗拆分创新资产,最核心的意义在于打破了大企业组织架构阻隔,激活创新业务的全面成长。

02

如何实现穿越周期?

在生物医药产业中,不断迸发出的新技术决定了整个产业的发展步伐,可新技术需要大量的研发资金,这又与整个资本市场的融资环境密切相关。当整个经济周期回落时,生物医药产业自然也就会受到影响,但当整个周期回暖后,生物制药又是受益最大的产业。

在恢弘的经济周期面前,任何人与公司都是一抹尘埃,企业唯一能做的就是去适应它。周期行业最大的魅力在于,经过一轮轮的周期迭代,新技术得以沉淀,整个生物医药产业在周期波动中实现长期增长。当下凛冬周期中,理性公司想的不应该是如何扩张,而是怎样积攒足够的粮草,以备在下一轮周期中取得更好的成长。

尽管大家都对医药产业的未来充满信心,但整个周期复苏时间表尚未明确,没有人知道周期的钟摆何时会回摆。企业能够做的,就是尽最大努力去存粮过冬。

微创医疗准确抓住了顺周期东风,激活了一众创新业务。在完成这一组织架构调整后,它也有所感受到凛冬寒意,在2022年开始调整策略御寒过冬:降本增效、积草屯粮。

(1)全面控费,提升效率

寒冬之时,企业发展的核心就是四个字“紧衣缩食”,这四个字也是微创医疗在周期底部的主要发展脉络。

其实早在2022年下半年的时候,微创医疗就开始非常重视费用管控,并制定了多项控费举措。虽然在2022年报中,这些举措并没有在财报中有太多体现,但公司整体持续降费提效的策略并没有变。经过一年多的降费努力,微创医疗终于在2023年报中得以体现,营销、管理、研发三项费用合计占比下降22个百分点。

图:微创医疗2023年整体费用情况,来源:锦缎研究院

具体来看,营销费用是微创医疗唯一增长的费用支出,由3.28亿美元增至3.35亿美元,但在营收中的占比却由39%下降之35%,下降了4个百分点;管理费用与研发费用的规模均在2023年出现下降,分别降低了8和10个百分点。从总体运营费用分析,微创医疗并没有为了控费而进行“一刀切”,如营销费用就没有进行过多限制,降费的目的是增效,而不是为了降费而降费。

2024年微创医疗将进一步延续降费提效策略。根据管理层在业绩会上给出的指引,微创医疗将2024年三费控制在65-70%之间,希望进一步下降25-30个百分点。拆分来看,研发费率计划下降一半,控制在20%左右;管理费率下降6个百分点,控制在15%或以下;销售费用会适当放宽,金额涨幅将在7-9%。

或许有很多投资者会质疑,微创医疗的这种降费与之前的拆分是存在矛盾的。但实际上,拆分与降费之间并无冲突,拆分上市是了解决公司组织架构的矛盾,而降费增效则是更好的帮助创新业务成长,避免产业寒冬时误入歧途。即使在控费策略下,心脉医疗与微电生理均在2024年Q1实现高速增长,分别同比增长25%和71%。

(2)债务方案落地,再获高瓴融资

2021年的时候,微创医疗发行了7亿美元的零票息可转债,根据条款持有人可以在2024 年 4 月要求公司进行回购。截至2023年底,微创医疗已经完成了部分可转债的回购,合计金额为2.52亿美元,剩余金额为4.48亿美元。考虑到美元加息等外部因素,预计持有人行使提前回购权的概率较高,这也造成了微创医疗短期债务危机。

周期底部叠加债务到期,微创医疗当时的压力可想而知。不过出乎意料的是,微创医疗在今年4月初发布融资公告,高瓴投资与微创医疗管理层伸出援手,解决短期债务问题,这一举动也足以显示出管理团队对公司未来发展的信心。

具体来说,公司与高瓴订立了融资协议,获得了 1.5 亿美元的可换股定期贷款,利率为 5.75%。同时,高领还有选择权,可增加不超过 5000 万美元的投资。此外,微创医疗也在与多家金融机构沟通,预计将获得超过 3 亿美元的信贷支持用于偿还未偿还的款项。

高瓴能够在周期底部出手应援,并非简单的“买面子”,而是切实看到了微创医疗身上的潜力。

一方面,微创医疗已经完成创新管线的拆分激活,打通了大企业与创新业务之间的组织架构阻隔,使拆分出来的创新公司管理层利益与业务增长更加一致,未来需要关注的就是如何让这些创新业务更好的成长。考虑到各上市企业的发展潜力,以及目前公司极低的估值水平,高瓴这个时间出手应援实则是一笔合适的买卖。

另一方面,作为借款条件,高瓴为微创医疗设置了明确的盈利期限:微创医疗承诺2024年全年净亏损不超过2.75亿美元、2025年全年净亏损不超过5500万美元,以及在2026年实现不少于9000万美元的净利润。这些要求与公司主动进行的控费调整是不谋而合的,也将帮助公司进一步实现控费目标。

03

行者恒远,思者常新

一个严酷的事实是,产业性的周期调整仍未结束:微创之后,仍有更多的企业,正在或即将被卷入周期大考之中。面对周期底部这道“绝命题”,微创医疗用“降本增效”给出了范式回应,这或将成为后续医药玩家的解题思路。

生活不止眼前的苟且,还有诗与远方。

当下医药凛冬周期并非整个产业的常态。回溯历史,任何一次寒冬总会过去,新的周期也必将到来。当周期慢慢复苏之后,那些坚持在创新第一线的玩家必将获得市场的嘉奖。对于微创医疗而言,只要穿越当下残酷的周期,就会迎来光明的未来。

微创医疗前期的积累仍然是有高度价值的,公司在诸多领域为国产医疗器械的发展做出了开创性贡献。在技术和产品创新方面的技术储备、人才储备和能力储备仍然是公司可持续发展的基础。当整个医药凛冬周期结束后,微创医疗的长期价值将得到进一步释放。

以宏观视角观测,中国医疗器械尚处于发展初期,与国际巨头之间存在极为明显的差距,如何缩短这些差距呢?唯有创新一条路。勇于在创新这条路上奔跑的玩家,未来的发展一定不会错。

创新注定是第一性。生物医药产业的发展,永远无法跳脱出技术驱动的客观规律。

编者按:本文转载自微信公众号:医曜(ID:yiyao-jinduan006),作者:林药师

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务