家庭鸿沟存在吗—子女数量对育龄夫妻市场劳动时间的影响研究

作者|孙晓冬 来源|中国青年研究(ID:china-youth-study)

摘要:现代化进程中,传统责任与个人意愿并行不悖的张力使得家庭内的劳动性别分工成为现代社会科学界关注的重大热点议题。三孩政策背景下,“子女数量对育龄夫妻市场劳动时间的影响”构成了育龄夫妻生育决策的关键动力。基于CGSS2017数据中20岁至40岁育龄夫妻样本对上述问题进行考察,回归模型结果发现,子女数量与已婚女性的市场劳动时间呈现出线性负相关关系,子女数量与已婚男性的市场劳动时间呈现出线性正相关关系,由此支持了家庭鸿沟作为一种普遍经验的存在。上述发现深化了对于子女抚育与劳动性别分工关系的理解,也对当代中国社会的性别平等政策以及三孩时代下的生育支持政策建构具有启示意义。

关键词:家庭鸿沟;子女数量;市场劳动时间;育龄夫妻;三孩政策

一、问题的提出

他:摄图网

二战后,全球范围内女性工作参与率的增长,为婚姻家庭领域带来了新的议题。“当妻子也为家庭带来培根”后,劳动性别分工呈现怎样的变化趋势?社会科学界普遍将家庭性别劳动分工行为分为有偿的市场劳动和无偿的家务劳动两类[1]。与家务劳动领域的研究类似,既有的研究者将男性与女性在市场劳动领域中投入的差异归因于“性别鸿沟”[2],并认为女性在市场劳动中受到的制约并非人类自然进化的必然后果,而是社会建构下相对权利限制的结果。因此,相关研究从相对收入与绝对收入、制度设计、教育期望、雇主对女性的歧视以及性别意识形态等方面批判市场劳动领域的不平等现象[3]。研究者们曾乐观地认为,对性别鸿沟的持续批判最终会导向一个清晰的未来:女性在劳动市场中的“戏份”会不断增加,最终将消除劳动市场中的性别鸿沟。

在20世纪60~90年代,女性市场劳动参与率的快速上升趋势似乎印证了上述乐观的估计。然而这一趋势在90年代以后变得平缓,并且在21世纪初有了一定推动学者们重新审视社会文化因素的作用,进一步的批判性分析发现,婚姻家庭领域中性别分工的背后不仅仅是“性别鸿沟”的作用,还存在另一个深层次的建构性力量—“家庭鸿沟”[5]。市场劳动领域中家庭鸿沟表现为,子女对于已婚夫妻的市场劳动时间存在不同的影响:对于已婚女性而言,抚育子女数量的增加伴随着市场劳动时间的下降[6][7];对于已婚男性而言,抚育子女数量的增加则伴随着市场劳动时间的上升[8]。

子女数量对已婚夫妻市场劳动时间的影响在发达国家的研究中得到了广泛关注,实证数据普遍支持了家庭鸿沟现象的存在,然而由于缺乏发展中国家的经验证据,已有的研究仍无法确定家庭鸿沟现象究竟是一个普遍现象还是一个特殊经验。在公开发表的论文中,只有少数几篇考察了发展中国家子女数量与已婚夫妻市场劳动时间的关系,例如:有研究发现有子女会增加中国农村已婚男性的市场劳动时间[9];关于拉丁美洲女性的研究发现,子女数量每增加一个,阿根廷女性每周的市场劳动时间减少约9小时,墨西哥女性则减少6.3~8.6小时[10]。间接相关的研究发现,有子女会降低中国城市已婚女性工作参与的可能性[11]。上述研究推进了学界关于子女数量与已婚夫妻市场劳动时间的理解,然而遗憾的是,由于样本限制(缺乏全国样本)或者分析对象限制(缺乏与男性的比较研究)使得这些研究发现缺乏一定的代表性,采用有代表性的国家数据做研究就成为探索家庭鸿沟的进一步工作。

对处于“压缩的现代化”进程中的中国而言,社会正在经历传统与现代的急剧变迁与转型,三孩政策的实施对象主要是处于育龄阶段的已婚夫妻,如果“家庭鸿沟”在中国社会的育龄夫妻中也存在,那么子女数量增加带来的女性经济地位下降与男性经济压力提升就可能对育龄夫妻的生育决策产生负面影响。在此背景下,探索上述问题不仅能够探索家庭鸿沟的解释力,还能为推动三孩政策的实施提供启示。本文基于中国综合社会调查(CGSS2017)数据,考察子女数量对20岁至40岁育龄夫妻市场劳动时间的影响。

二、文献综述与研究假设

图源:摄图网

家庭鸿沟的形成是自然选择与社会建构的双重后果,由于哺乳动物(如人类、海豚等)更倾向于选择k策略(不同生物种类存在生物策略差异,遵循r策略的种族倾向于快速地生产更多的后代,同时后代的死亡率也很高;遵循k策略的种族则倾向于缓慢抚养一小群后代,给予它们更多资源)且通常阶层地位更高的雄性动物能够抚育出更好的后代[12],自然选择在人类进化的漫长历史过程中形成了如下心理与行为机制:男性为了子女的成长会努力增加自己的市场劳动投入以积累更多资源,女性则由于亲缘的确定性更愿意承担抚育子女(且与生育前相比减少市场劳动投入)的责任[13]。理论与经验研究发现,在更为具体的市场劳动领域中,“家庭鸿沟”在男性与女性中也呈现出截然相反的行动策略。

1.理想的母亲:子女数增加与育龄阶段已婚女性的市场劳动时间

“作为地位特征的母亲身份”理论认为社会文化建构了一个“理想的母亲”,其首要职责是满足抚育儿童的需要而非雇主的需要,因此母亲身份被建构为与更低的竞争力、事业心和事业忠诚度相关联的特质。不仅如此,经验研究发现母亲身份和家庭主妇最为接近,她们都有一个首要特征即抚育者(nurturance)角色,而抚育者的工资在700多种职业中仅高于18种职业;社会声望调查显示人们对家庭主妇的声望感知低于蓝领工人和一般女性,因此母亲身份还与更低的权威特质相关联[14]。在父权制主导的社会中,关于“男主外、女主内”的传统分工模式被“心照不宣”地复制到母亲身份中,母亲被认为是子女的“首要家长”,也是更低效的市场劳动者。根据社会角色与理性合作的要求,理想的母亲会为了满足抚育子女(或者为满足不断增加的子女)的要求而降低自己的市场劳动投入,因此女性会由于子女数增加而在市场劳动投入中承受一定的“代价”。

人力资本理论从差别补偿、工作付出和经验积累三个方面呈现了上述代价的作用机制。差别补偿机制强调非工资福利对于女性求职者的重要性,子女数量更多的女性可能会为了照顾子女而选择“母亲友好型”(表现为时间安排灵活、加班较少等特征)的职业[15],相应地其有偿工作时间更少。工作付出机制强调抚育子女与工作精力之间的冲突,子女数量更多,女性不仅需要花费更多时间来照顾,还需要承担更多的担心和焦虑情绪,进而降低其在市场劳动中的投入程度[16]。经验积累机制强调持续的在职经验对于求职和工作的重要性,生育导致的离职—尤其是长期离职—会降低这些女性的经验积累,进而对下一步的市场劳动投入产生负面影响,例如求职困难和升职困境等[17]。此外,劳动市场对母亲身份的歧视也不容忽视,雇主更倾向于认为母亲相比于没有孩子的女性有着更低的竞争力或吸引力[18],从而降低其为母亲提供职位、满足加班与晋升需求的可能性,进而降低母亲的市场劳动投入。

子女数增加导致女性在市场劳动投入领域中所承受的“代价”为经验研究所支持。基于美国数据的分析发现,子女数量每增加一个,女性的周工作时间减少6.4~6.8小时[19]。谢尔顿的研究发现,相比于没有子女的已婚女性,有子女的女性会增加自己的家务劳动时间并减少有偿劳动时间[20]。科雷尔等通过工作申请试验的方法发现,在保证其他条件相同的求职简历中,母亲得到的雇主回复最少[21]。基于欧洲数据的研究发现,子女数量每增加一个,女性的周工作时间减少2~20小时[22]。

基于上述理论与经验研究成果,我们认为对于女性而言,市场劳动中的“家庭鸿沟”表现为子女数量的增加对于已婚女性市场劳动时间的负面影响,由此提出相应的研究假设:

假设1:子女数量的增加会降低育龄阶段已婚女性的市场劳动时间。

2.理想的父亲:子女数增加与育龄阶段已婚男性的市场劳动时间

进一步的研究转向父亲身份的建构及其对个体市场劳动投入的作用机制。克雷默对于家庭进程的考察发现,父亲身份是在约6000年前后人类进入农业社会的进程中被“发明的”,除了经济资源优势以外,男性以自身形象建构造物者、帝王、英雄等形象并以庙宇、宫殿、陵墓等形式巩固其声望与功绩,以政治和神学领导地位的塑造弥补自身不能生殖的劣势并实现男性的崇拜,父亲身份由此成为代表竞争力、事业心、事业忠诚度、权威等特质的必要条件[23]。社会由此建构出了“理想的父亲”角色,即家庭的首要经济支柱、处于第二位的家长以及更高效的市场劳动者[24][25]。理想的父亲会为了满足不断增加的子女所带来的生活成本需要以及社会赋予的家庭支柱期望而增加自己的市场劳动投入[26]。在性别观念更传统的社会中,男性会由于子女数量的增加而获得相应的“红利”。这种红利不仅出于男性自身对市场劳动投入增加的主观期望,还来自劳动力市场中雇主对于父亲竞争力的更高评估,这种评估被性别认同理论所揭示。

性别认同理论认为,行动者在具体情景中倾向于选择那些更明显且被强调的行动暗示。在市场劳动领域中,由于雇主对于应聘者或者职工的预期市场劳动效率认知有限,因此可能借助社会对于应聘者或职工的群体特质(或曰刻板印象)为暗示来评估其竞争力[27]。“是否有子女”可以轻易地将应聘者或职工归入父亲或非父亲的群体特质中,而除了部分性别特征明显的行业,父亲身份成为比性别本身所承载的竞争力差异更为明显的评估线索,进而导致父亲身份的红利效用[28][29]。具言之,子女数量对男性市场劳动投入的影响可能会通过雇主对于父亲身份的强烈认同而呈现出不同的结果:对于男性而言,雇主倾向于认为父亲比没有子女的男性有着更高的竞争力与忠诚度,进而更可能为其提供职位、满足其加班与晋升的需求,从而增加父亲的市场劳动投入。

子女数量对已婚男性市场劳动投入的“红利”效应得到了经验证据的支持,相关研究发现,子女数量每增加一个,男性每年的工作时间增加约40小时[30]。格鲁伯发现白人和拉丁裔美国男性的周工作时间都随着子女数量的增加呈线性的正相关关系[31]。吉步等的研究发现,有子女会增加男性的有偿工作时间、减少女性的有偿工作时间[32]。科雷尔等的实验研究发现,父亲身份会上调雇主对男性竞争力的评估分值,进而实现劳动力市场中子女对男性市场劳动投入的红利效应[33]。

综上,对于男性而言,市场劳动投入领域中的“家庭鸿沟”表现为子女数量的增加对于男性市场劳动投入的正向推动作用。基于本文的样本设定与操作化结果,由此提出相应的研究假设:假设2:子女数量的增加会提高育龄阶段已婚男性的市场劳动时间。

三、数据、变量与模型

1.数据与样本

本文采用CGSS2017数据分析子女对男性与女性的周工作时间的影响。CGSS2017数据覆盖中国除香港、澳门和台湾以外的省级行政单位,共收集有效问卷12582份。本研究首先将样本设定为“已婚夫妻”,由此删去了婚姻状况为未婚、离婚和丧偶的3103个样本。参考既有的相关研究[34],本文将育龄夫妻的年龄段限定为20岁到40岁,由此剔除了其他年龄段样本7165个;此外,根据变量设计,我们还剔除了部分未回答相关问题以及含有奇异值的样本269个。因此,最终共有2045个样本进入本文的回归模型。

2.变量选择

(1)因变量:市场劳动时间是反映个体市场劳动投入的核心指标,因此通常以每周的市场劳动时间作为指标进行操作化。本研究的因变量即为被访者所报告的每周的市场劳动时间,该变量被编码为连续变量。由于个人的周可支配时间取值均落在0到168的固定区间内,结合人们日常生活可能占据的时间比例经验,我们把部分样本中因变量取值离奇的数据做了进一步处理(将每周市场劳动时间大于100的数字编码为100)。

(2)核心自变量:核心自变量为子女数量。根据CGSS问卷“家庭”部分“请问您有几个子女(包括继子继女在内,没有请填0)?”这一问题,被访者所报告的儿子和女儿数量相加的数值即为子女数量,这是一个连续变量。

(3)控制变量:参照既往的研究设计,本研究选取了一系列可能影响个体市场劳动时间的控制变量。其中,年龄被视为重要的影响因素,不同年龄段的个体会因为所经历的社会文化环境差异引发其对父母身份、子女抚育和市场劳动投入的理解呈现不同的样态,本研究将年龄编码为定距变量。考虑到城乡之间可能存在的性别分工差异,户口类型被编码为定类变量进入分析模型(农业户口=1,非农户口=0)。教育水平被视为人力资本的重要方面,本研究将教育水平编码为定类变量,分别为小学及以下(并以此为参照)、初中、高中和大学及以上,采用同样的编码方式将配偶的教育水平编码为定类变量。家庭年收入可能代表家庭对于夫妻市场劳动时间的需要,我们取其自然对数进入模型。此外,本研究还将配偶的工作时间编码为定距变量纳入模型。考虑到健康状况对市场劳动时间的潜在影响,本研究将自评健康编码为定距变量进入回归方程。我们还控制了民族(汉族=1,少数民族=0)与共产党员身份(党员=1,非党员=0)。

3.研究模型

周工作时间属于限值变量且其分布在0~168,由于可能存在大量的周工作时间为0的样本,使用最小二乘法(OLS)估计会导致有偏的结果,因此Tobit模型更适于分析此类变量[35]。本研究对因变量的正态性检验结果发现(具体结果在下文描述统计一节中呈现),由于零值的存在,因变量呈现明显的偏态分布特征,我们采用Tobit模型作为本研究的分析模型。

四、实证分析

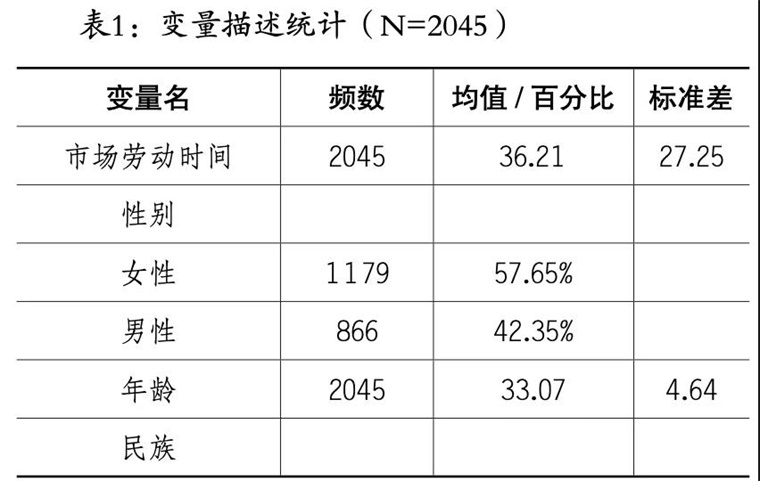

1.描述性分析

表1的结果显示,20岁至40岁中国育龄夫妻平均每周的市场劳动时间为36.21小时。进一步的分析显示,已婚男性平均每周的市场劳动时间为45.66小时,已婚女性则为29.27小时。超过77%的已婚男性处于全职状态(即每周的市场劳动时间不少于40小时),相对而言,仅有50%的已婚女性处于全职状态。

图1直观地呈现出因变量分布特征,如图1左侧所示,由于具有零值的存在,导致总体样本中因变量数值的分布偏离了正态分布的对角线;而在舍去零值以后,分位正态检验(图1右侧)显示绝大多数因变量数值分布在正态分布的对角线上。因此,零值的存在可能会使基于最小二乘法(OLS)的估计结果产生偏误,本研究适合运用Tobit模型进行估计。

自变量描述统计显示,总体样本中子女数量均值为1.35,已婚男性与已婚女性比例约为5:4,平均年龄约为33岁,汉族(相对于少数民族)比例超过90%,农业户口所占比例高与于非农户口,共产党员比例为10.22%。教育水平与配偶教育水平的分布较为相似,配偶平均每周的市场劳动时间为40.29小时。

2.子女数量的作用

本研究提出两个研究假设。基于研究设计,通过一系列Tobit模型以检验上文提出的研究假设:首先,建立关于控制变量对因变量影响的基准模型,结果如模型1所示;其次,在基准模型中加入子女数量以建立主效应模型,结果如模型2所示;最后,在主效应模型中加入性别与子女数量的交互项以建立交互效应模型,考察子女数量对已婚夫妻市场劳动时间的作用是否受到性别的调节,结果如模型3所示。上述模型整体均通过了显著性检验且不存在多重共线性问题。

表2中模型1反映出控制变量对于因变量的作用,其中,性别对于因变量的作用在p<0.001的水平上显著且系数值为负值,说明性别对市场劳动时间的平均边际效应为-17.847。户口类型对因变量的作用方向为正且具有边缘显著特征(p=0.065<0.1),并且在加入子女数量以及子女数量与性别的交互项后显著(如模型2与模型3所示),说明农村已婚夫妻平均每周的市场劳动时间更高。教育水平对于因变量的作用未能通过p<0.05的显著性检验,配偶教育水平的作用多数不显著。配偶的市场劳动时间、家庭年收入对数以及自评健康均对因变量具有显著(p<0.001)且正向的边际效应。数据结果未支持年龄、民族以及共产党员身份对于因变量具有显著的影响。

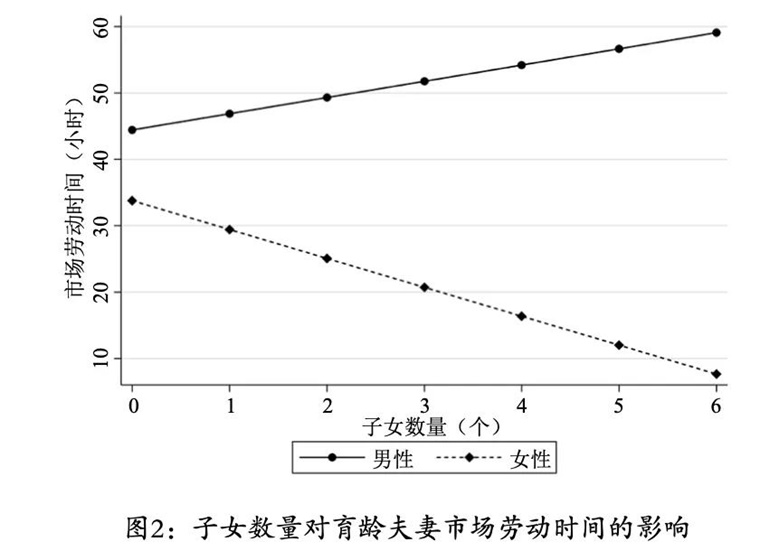

子女数量以及性别与子女数量的交互项对因变量的作用如模型2与模型3所示。模型2的结果表明,子女数量对因变量的主效应未通过p<0.05的显著性检验,因此没有充分的证据支持子女数量单独对因变量具有显著的作用。再加入性别与子女数量的交互项后,模型3的结果表明,子女数量对因变量的作用通过了p<0.01的显著性检验且作用方向为正(系数值为2.220),性别与子女数量的交互项对因变量的作用通过了p<0.001的显著性检验且方向为负(系数值为-6.174)。基于上述结果以及本研究对性别的编码方式(女性=1,男性=0),对于育龄阶段的已婚女性而言,子女数量的变动对于其市场劳动时间的平均边际效应为y=2.220*n-6.174*n*1=-3.954*n,说明子女数量每增加一个,已婚女性的市场劳动时间平均下降3.954小时;对于育龄阶段的已婚男性而言,子女数量的变动对于其市场劳动时间的平均边际效应为y=2.220*n-6.174*n*0=2.22*n,说明子女数量每增加一个,已婚男性的市场劳动时间平均提高2.22小时。

图2较为直观地呈现出子女数量对育龄夫妻市场劳动时间的作用:对于育龄阶段的已婚男性而言,在控制了教育水平、配偶市场劳动时间以及人口学等变量后,子女数量的增加会显著提高其每周的市场劳动时间;对于育龄阶段的已婚女性而言,子女数量的增加则会显著降低其每周的市场劳动时间。因此,上述发现与本研究的研究假设一致,基于CGSS2017的实证数据结果支持了研究假设1与假设2的成立。

3.稳健性检验

为检验上述研究发现的稳健性,本研究采用三种方案重新建构回归模型。首先,将样本限定为更为年轻的25岁到35岁夫妻,回归模型结果显示(n=1241):性别与子女数量的交互项对因变量的作用在p<0.001的水平上显著且方向为负,子女数量每增加一个,已婚女性每周的市场劳动时间降低5.775小时,已婚男性每周的市场劳动时间提高3.295小时;这一结果说明更为年轻的育龄夫妻在子女抚育以及市场劳动之间的冲突更加明显。其次,本研究将每周的市场劳动时间不少于40小时定义为全职工作,由此将因变量编码为定类变量(全职=1,非全职=0),通过Logistic回归模型考察子女数量对因变量的影响,模型结果显示(n=2045):性别与子女数量的交互项对因变量的作用在p<0.001的水平上显著且系数值小于1(b=0.605),子女数量每增加一个,已婚女性参与全职工作的可能性降低21%,已婚男性参与全职工作的可能性提高18.5%。最后,本研究通过建立普通最小二乘法回归(OLS)模型检验子女数量对因变量的作用,模型结果显示(n=2045):性别与子女数量的交互项对因变量的作用在p<0.001的水平上显著且方向为负,子女数量每增加一个,已婚女性每周的市场劳动时间降低4.354小时,已婚男性每周的市场劳动时间提高2.443小时,相对于Tobit模型估算结果而言,OLS模型在一定程度上高估了子女数量的作用。上述模型整体上皆与正文结果保持了高度一致,因此我们认为本文的研究发现具有较强的稳健性。

五、结论与政策建议

现代社会中核心家庭越来越依赖夫妻双方共同赚取经济收入,绝大多数家庭都无法承受婚姻中任何一方放弃市场劳动投入的代价[36],其后果是青年育龄夫妻面临着严重的工作-家庭冲突[37]。20世纪中后期至21世纪初的女性市场劳动参与曲线的转折,将社会科学界的关注点由单一的性别视角转向性别与家庭并重。不断深入的相关研究,将“家庭鸿沟”的效应从专注于分析其对女性市场劳动的影响转向男性与女性并重。基于发达国家经验的理论与实证研究者普遍认为,家庭鸿沟对于女性与男性的市场劳动投入呈现出相反的作用:子女数量增加会降低女性的市场劳动时间,提高男性的市场劳动时间。尽管部分研究开始关注家庭鸿沟对于发展中国家的个体市场劳动行为的影响,却缺乏基于有代表性的国家样本进行的比较研究,我们的研究为此提供了进一步的经验证据。

CGSS2017数据的模型结果发现,子女数量的增加会显著降低育龄阶段已婚女性的市场劳动时间,会显著提高育龄阶段已婚男性的市场劳动时间。基于有代表性的国家数据支持了中国社会育龄夫妻在市场劳动分工中存在“家庭鸿沟”现象,与其他关于发展中国家的研究相互印证,共同支持了家庭鸿沟在发展中国家的存在。联系基于发达国家调查数据的经验研究发现,可以推论,家庭鸿沟并不仅仅是发达国家的特殊经验而是一种普遍经验,它是人类社会长久存在的父权制度在“子女抚育与劳动性别分工”之关系的呈现。父权制社会结构以及男孩偏好等形塑了生活世界中传统主义倾向的性别意识形态,对“男性作为经济支柱、女性作为家庭主妇”这一劳动性别分工策略的认同与内化是导致家庭鸿沟出现的深层结构性因素。

由于在人类社会发展过程中,绝大多数已婚夫妻都会选择生育子女,如果子女数量的增加对市场劳动时间的负面影响只对已婚女性存在且正面影响只对已婚男性存在,其后果则是进一步拉开育龄阶段已婚女性在人力资本、经济收入、社会声望等方面与男性的差距,进而对女性的社会经济地位产生持久的负面影响,这不仅是维持当代社会性别不平等的重要动力机制,还可能导致女性贫困与家庭暴力等风险的增加。因此,我们认为现有的生育支持政策研究不仅应当考虑女性与男性之间的不平等问题,还应当将家庭鸿沟的影响纳入其中,并在官方统计与政策分析中增加对母亲与非母亲(以及父亲与非父亲)和母亲与父亲之间差异的相关议题的考察与设计。

家庭鸿沟的研究对于三孩政策的实施也具有启示意义。杨菊华的研究发现,放开生育限制并未对已婚夫妻的生育动力造成持续的正向推动作用[38],育龄夫妻仍旧表现出明显的生育焦虑[39]。本研究稳健性检验的模型结果表明,对于更为年轻的25岁至35岁的育龄夫妻而言家庭鸿沟现象更为明显,子女数量的增加会导致夫妻的劳动性别分工更符合传统主义模式。为了最大限度满足子女抚育的要求,年轻的已婚女性将进一步降低自身的市场劳动时间,由此将会增加她们接受非全职工作、低收入的灵活就业甚至完全退出劳动力市场的可能性,由此造成的社会经济地位下降必然会导致生育焦虑的出现。年轻的已婚男性在劳动力市场的高投入则意味着他们会降低自身对于家务劳动与子女抚育的时间投资,由此造成的夫妻关系紧张以及代际关系疏远都可能是生育焦虑的诱因[40]。基于上述考虑,三孩时代生育支持政策体系的建构应当既包含相应的就业与抚育支持以保证已婚女性的劳动力市场投入,还应将推动已婚男性在劳动力市场与子女抚育之间的均衡投资纳入其中,从而推动与保障三孩政策的施行。

[基金项目:本文系国家社会科学基金青年项目“全面两孩政策下的父母身份效应与支持政策研究”(课题编号:20CSH023)的阶段性成果]

孙晓冬:西安交通大学人文社会科学学院副教授

参考文献:

[1]Bianchi S M,M A Milkie. Work and Family Research in the First Decade of the 21st Century[J]. Journal of Marriage and Family,2010,72(3):705-725.

[2]Goldin C. Understanding the Gender Gap:An Economic History of American Women[M]. New York:Oxford University Press,1990.

[3]Brines J. Economic Dependency,Gender,and the Division of Labor at Home[J]. American Journal of Sociology, 1 9 9 4 ,1 0 0(3):6 5 2 - 6 8 8 .

[4]Percheski C. Opting out? Cohort Differences in Professional Women’s Employment Rates from 1960 to 2000[J]. American Sociological Review,2008,73(3):497-517.

[5]Waldfogel J. Understanding the “Family Gap” in Pay for Women with Children[J]. Journal of Economic Perspectives,1998,12(1):137-156.

[6][19]Angrist J D,W N Evans. Children and their Parents’ Labor Supply:Evidence from Exogenous Variation in Family Size[J]. American Economic Review,1998,88(3):450-477.

[7]Budig M P. England. The Wage Penalty for Motherhood[J]. American Sociology Review,2001,66(2):204-225.

[8][28][32]Gibb S J,Fergusson D M,Horwood J L,et al. The Effect of Parenthood on Workforce Participation and Income for Men and Women[J]. Journal of Family and Economic Issues,2014,35(1):14-26.

[9]Mu Z,Y Xie. Motherhood Penalty and Fatherhood Premium? Fertility Effects on Parents in China[J]. Demographic

Research,2016,35(1):1373-1410.

[10]Cruces G,S Galiani. Fertility and Female Labor Supply in Latin America:New Causal Evidence[J]. Labour Economics,2007,14(3):1373-1410.

[11]Zhang Y,Hannum E,M Wang. Gender-based Employment and Income Differences in Urban China:Considering the Contributions of Marriage and Parenthood[J]. Social Forces,2008,86(4):1529-1560.

[12]Trivers R L,D E Willard. Natural Selection of Parental Ability to Vary the Sex Ratio of Offspring[J]. Science,1973, 179(4068):90-92.

[13]Kanazawa S. Social Sciences are Branches of Biology[J]. Socio-Economic Review,2004,2(3):371-390.

[14][27] Ridgeway C L,S J Correll. Motherhood as a Status Characteristic[J]. Journal of Social Issues,2004,60(4): 683-700.

[15]Gangl M,A Ziefle. Motherhood,Labor Force Behavior,and Women’s Careers:An Empirical Assessment of the Wage Penalty for Motherhood in Britain,Germany,and the United States[J]. Demography,2009(46):341-369.

[16]Becker G S. A Treatise on the Family[M]. Cambridge,MA:Harvard University Press,1981.

[17]Waldfogel J. The Effects of Children on Women’s Wages[J]. American Sociological Review,1997,62(2):209-217. [18]Gough M,M Noonan. A Review of the Motherhood Wage Penalty in the United States[J]. Sociology Compass, 2013(7):328-342.

[20]Shelton B A. Women,Men and Time:Gender Differences in Paid Work,Household and Leisure[J]. New York: Greenwood,1992.

[21][29][33] Correll S J,Benard S,I Prak. Getting a Job:Is There a Motherhood Penalty?[J]. American Journal of Sociology,2007,112(5):1297-1338.

[22]Uunk W,Kalmijn M,R Muffels. The Impact of Young Children on Women’s Labour Supply[J]. Acta Sociologica, 2005,48(1):41-62.

[23]Kraemer S. The Origins of Fatherhood:An Ancient Family Process[J]. Family Process,1991,30(4):377-392.

[24]Connell R W. The Men and the Boys[M]. Berkeley:University of California Press,2000.

[25]Wall G,S Arnold. How Involved is Involved Fathering? An Exploration of the Contemporary Culture of Fatherhood[J]. Gender and Society,2007(21):508-527.

[26]Nomaguchi K M. Change in Work-Family Conflict among Employed Parents between1977 and 1997[J]. Journal of Marriage and Family,2000(71):15-32.

[30]Lundberg S,E Rose. The Effects of Sons and Daughters on Men’s Labor Supply and Wages[J]. Review of Economics and Statistics,2002,84(2):251-286.

[31]Glauber R. Race and Gender in Families and Work:The Fatherhood Wage Premium[J]. Gender and Society, 2008 ,2 2(1):8 - 3 0 .

[34]杨凡,陶涛,杜敏 . 选择性、传统还是适应:流动对农村育龄妇女男孩偏好的影响研究[J]. 人口研究,2016(2):50-62.

[35]Sousa-Poza A,Schmid H,R Widmer. The Allocation and Value of Time Assigned to Housework and Childcare:An

Analysis for Switzerland[J]. Journal of Population Economics,2001,14(4):599-618.

[36]孙晓冬.收入如何影响中国夫妻的家务劳动分工?[J].社会,2018(5):214-240.

[37]张品,林晓珊.陪伴的魔咒:城市青年父母的家庭生活、工作压力与育儿焦虑[J].中国青年研究,2020(4):69-77.

[38]杨菊华.生育支持与生育支持政策:基本意涵与未来取向[J].山东社会科学,2019(10):98-107.

[39]闫玉,张竞月.育龄主体二孩生育焦虑影响因素的性别差异分析[J].人口学刊,2019(1):20-30.

[40]邢朝国“.既想生”又“不想生”—对未育青年生育矛盾心态的探索性研究[J].中国青年研究,2020(7):54-61.

编者按:本文转载自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study)

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务