大中小学青少年劳动状况调研报告——基于全国30省份29229名学生的实证调查

作者|王玉香等 来源|中国青年研究(ID:china-youth-study)

摘要:本研究对大中小学青少年劳动状况进行问卷调查,运用问卷星和Stata16软件进行重点分析,以教师与家长问卷辅助分析。通过调查发现:中小学生劳动时间不足、缺乏多样性,家庭劳动教育缺乏严格要求,学校劳动教育的激励与条件设施不足。大学生的劳动参与意愿与实际劳动时长不匹配,更偏好脑力劳动的职业,体力劳动技能掌握不均衡。在对相关影响因素进行分析的基础上建议:重视学校、家庭、社区劳动教育的联动,倡导劳动光荣的良好社会风尚,积极发挥评价机制作用,加强学校劳动教育的针对性,加强家庭劳动教育的指导,强化社区劳动教育,加大体力劳动与创新劳动教育力度,积极开展劳动教育的研究,加大支持社会组织参与劳动教育的力度,推进劳动教育专业化与社会化。

关键词:中小学;大学;青少年;劳动状况;劳动教育

马克思认为,劳动是人之为人的本质,是人得以存在与发展的根本,是人的创造性得以呈现、自我价值得以实现的根本性途径。但近年来,青少年中出现了“不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动”的现象,导致“勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神式微”[1]。社会上有部分人存在鄙视劳动、崇尚暴富甚至厌恶劳动的错误观念,对青少年正确价值观的树立和身心健康发展产生了不利影响[2]。习近平总书记强调:“要把劳动教育纳入人才培养全过程,贯通大中小学各学段和家庭、学校、社会各方面,教育引导青少年树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的劳动观”[3]。这是新时代对青少年劳动教育提出的要求。青少年的劳动观是在日常性劳动教育中逐渐养成的意识与观念,青少年的劳动状况,不仅反映他们的劳动意识、观念、品质、能力等情况,而且能够反映出家庭、学校、社会对青少年劳动教育的重视与开展的程度。

为了更好地了解大中小学青少年的劳动状况,为相关劳动政策的制定与实施建言献策,积极推动劳动教育的普及与升级发展,中国青少年研究中心“青少年学生劳动状况调研”课题组于2021年1—3月通过问卷星平台,对全国13991名中小学生、4783名大学生、2196名教师、9076名家长开展了专项调研。在线完成问卷30046份,有效问卷29229份,涉及全国30个省市区。鉴于中小学生和大学生的认知差异,本次调研针对青少年学生的调研问卷分别设计,运用问卷星和Stata16软件对数据进行重点分析,并使用访谈资料和教师、家长问卷辅助进行分析。

一、青少年劳动状况调查问卷样本特征

图源:摄图网

本次调研受访的男生占41.6%,女生占58.4%。中小学受访群体涵盖小学、初中、高中3个学段,以小学和初中学生样本为主。大学生受访群体集中于本科、专科阶段,也有少部分硕士与博士研究生参与。

1.父母的受教育程度

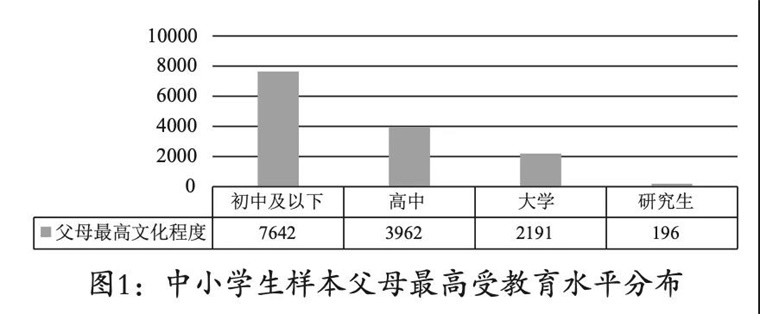

中小学生样本,其父母的受教育水平主要集中于初中及以下,约为54.62%,往后的比例依次递减(见图1)。

大学生样本的父母受教育程度(见图2)大部分集中于初中水平(母亲40.37%,父亲39.66%),并向两侧减少。从样本分布图可以发现,在中专及以前,母亲的占比都高于父亲;而在高中及以后,父亲的占比高于母亲,这说明受访样本中父亲的平均学历水平略高于母亲。

2.家庭收入水平

在家庭收入水平上,中小学生样本和大学生样本两者均以中等水平为主。具体而言,中小学生样本中家庭收入水平在当地处于较低水平的为11.17%,比较高水平的家庭比例要高出4.57%;大学生样本家庭收入水平在当地处于较高水平的为19.11%,比处于较低水平的高出13.11%;但两类样本中,中等收入水平的样本分别为69.54%和79.07%,占据多数(见图3)。

3.家庭子女数量

兄弟姐妹的数量也是一个值得关注的家庭特征。从图4中可以看到,受访群体中,中小学生样本家庭二孩为65.74%,三孩及以上为13.6%;大学生样本分别为55.4%、9.2%。

二、中小学生劳动状况及影响因素分析

图源:摄图网

对于中小学生而言,可以接触的劳动类型主要有家务劳动、校内劳动、社会服务(公益)劳动。因此,调查主要聚焦他们参与这几种劳动的情况。

1.中小学生的劳动状况不容乐观

(1)家庭劳动时间不足,劳动类型受限

教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》明确指出,中小学每周课外活动和家庭生活中的劳动时间,小学1~2年级不少于2小时,其他年级不少于3小时。统计发现,超过85.30%的中小学生每周平均家务劳动时长在2小时及以下,其中67.52%为1小时及以下,34.92%不超过半小时(见图5)。这说明,大部分受访中小学生平均每周家务劳动时间不足。

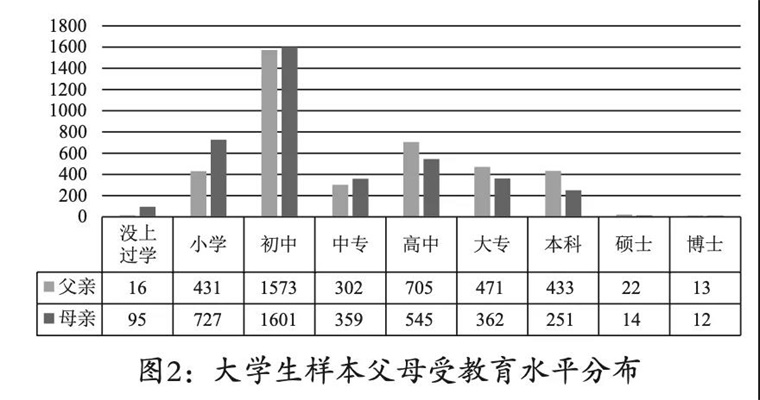

在具体的劳动方式上,受访的中小学生穿衣穿鞋、洗澡、洗脚、整理书包文具、整理床铺、整理衣物、盛饭菜等个人事务劳动参与比例都超过60%,而洗衣服不足50%,其他类型仅在25.60%(见图6)。总体来看,中小学生的个人事务做得比较好,但是在洗衣服这类可能被家长包办的事务上表现得不理想。

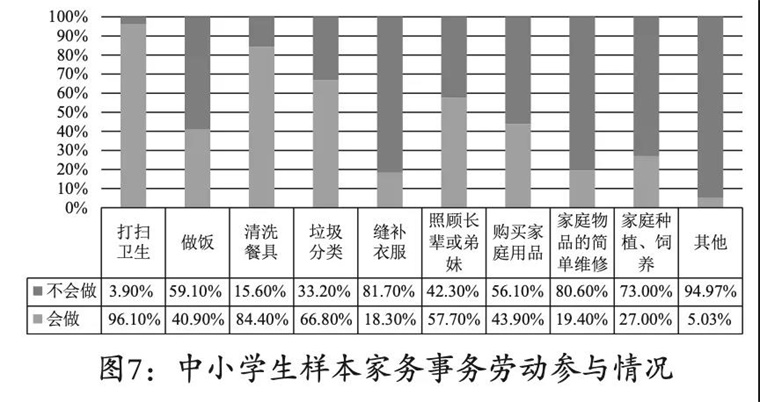

数据显示,会打扫卫生与清洗餐具分别为96.10%与84.40%;会垃圾分类、照顾长辈或弟妹分别为66.80%与57.70%;至于购买家庭用品、做饭、家庭种植饲养、家庭物品的简单维修、缝补衣服的技能掌握则依次递减,分别为43.90%、40.90%、27.00%、19.40%、18.30%;会做其他家务劳动的仅有5.03%(见图7)。总体来看,中小学生样本所会的家务劳动类型较为局限,不能掌握稍微复杂或者精细化的劳动类型。

(2)学校劳动时间不足,复杂精细劳动参与不够

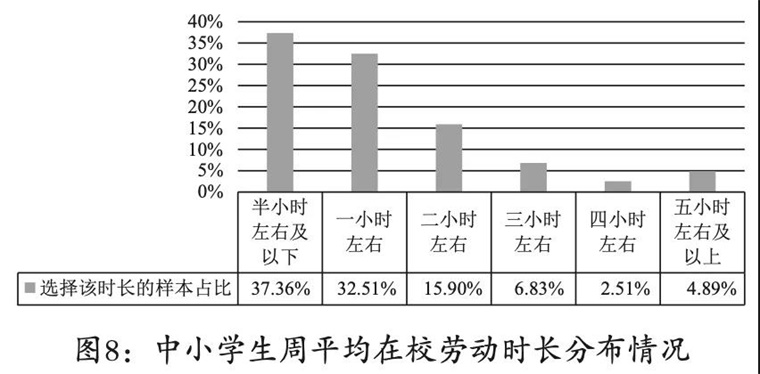

中小学生在校劳动的时长也呈现了与家务劳动类似的分布:周平均在校劳动时长不超过2小时的为85.77%,其中有69.87%不超过1小时,37.36%不超过半小时(见图8)。这说明,中小学生在校劳动的时间严重不足。

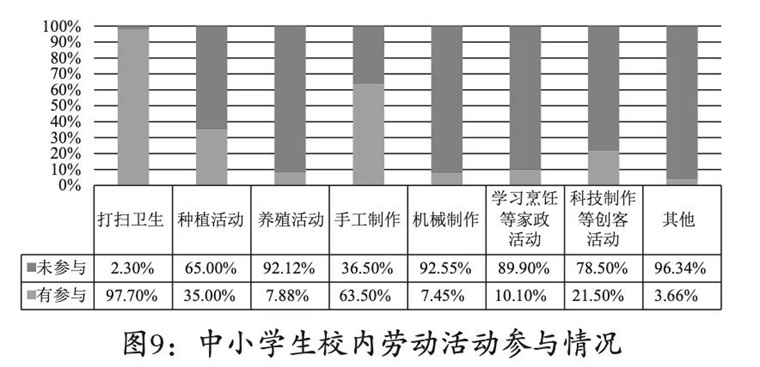

校内劳动参与的诸多类别中,只有打扫卫生和手工制作的参与比例超过了半数,分别为97.70%与63.50%,其他类别的参与比例远不足一半。比如,种植活动35.00%,养殖活动7.88%,机械制作7.45%,学习烹饪等家政活动10.10%,科技创客活动21.50%,说明参与种类较为局限,复杂和精细化的劳动参与不够(见图9)。

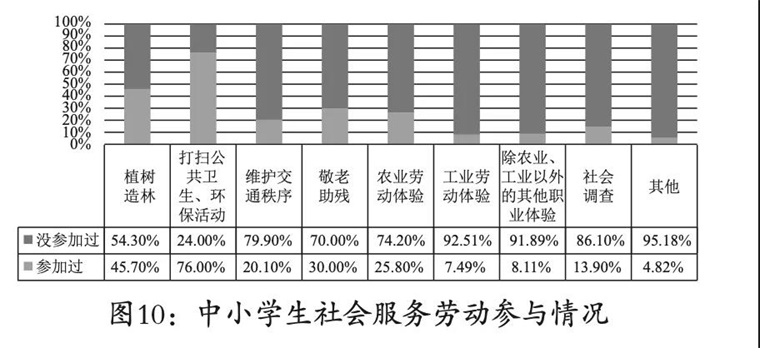

(3)社会服务劳动单一,缺乏多样性

76.00%的中小学生参与的社会服务劳动只有打扫公共卫生环保活动,植树造林的占45.70%,维护交通秩序、敬老助残、农业劳动体验、工业劳动体验、除农业工业以外的其他职业体验、社会调查等参与率均未超过30%(见图10)。参与种类相对单一,可能与学校的统一组织有关。

本次调研考察了中小学生社会服务劳动的参与次数,通过Stata16软件对这一变量的分布进行了统计分析。结果显示,他们最近一学期参加社会服务活动的次数平均为2.381次,且偏度系数为1.072。值得注意的是,这一变量的最小值为1,说明受访的中小学生至少参加过1次社会服务活动。

2.中小学的劳动教育需要进一步加强

(1)家庭劳动教育缺乏严格要求

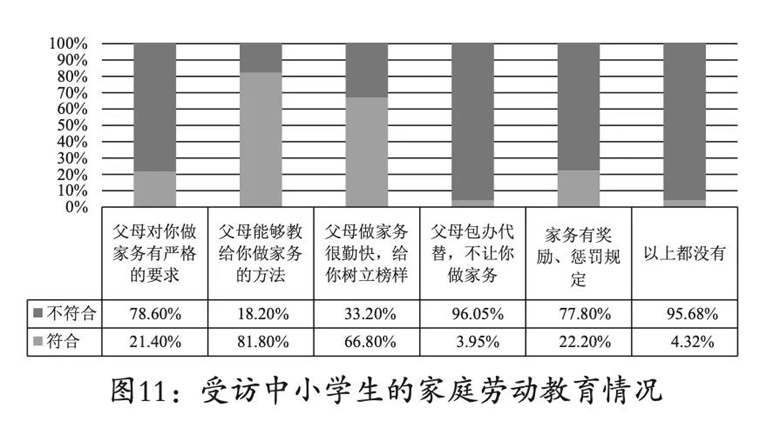

调研发现,大部分受访中小学生的父母在家务劳动技能教育方面有良好表现:81.80%的父母能够教给子女做家务的方法,且做家务很勤快(66.80%),能给子女树立榜样。但他们对子女的家务劳动缺乏严格要求,能够严格要求的父母只占21.40%,有奖惩的占22.20%。父母包办的为3.95%(见图11)。

(2)学校劳动教育的激励与条件不足,师资匮乏

有关校内劳动教育情况,询问受访的中小学生相关激励选项(见图12),统计结果显示,仅有19.10%的受访者选择了“以上都没有”,这表明本研究设置的选项涵盖了大部分学校所采用的劳动教育类型。

在正向激励的选项中,表示开设劳动课程的学生为50.70%,其余的所有正面选项都未超过半数,有专门的劳动课教室占35.30%,有专门的室外的生产劳动场地为38.20%。这说明,学校劳动教育存在正向激励不足、设施条件没有很好保障的情况。同时,学校采用负向激励的为7.98%。另外,33.67%的受访老师表示担任过劳动课教师,反映出当前中小学劳动课教师多以兼任为主,专业师资匮乏。

3.中小学生劳动类型多样性影响因素分析

为了探究中小学生劳动参与多样性的影响因素,课题组构建了衡量多样性的指标。具体而言,将家务劳动、校内劳动、社会服务劳动的多选题每个选项赋1分,对应每一类的得分越高,多样性就越充足。在此基础上,构建了多元线性回归模型对劳动参与的多样性进行分析。通过Stata16软件对模型的回归结果进行计算分析,得到如下结论:

(1)中小学生劳动类型多样性与个体特征、性别差异、是否寄宿有关

首先,学生年级、健康水平、学业成绩水平、劳动认知水平的增加,都对劳动参与的多样性有正向的促进作用,由于这些变量体现了劳动能力的增加,因此可以推断,劳动能力的增加会使得劳动参与的多样性增加。其次,回归结果显示出男生在不同类型劳动的参与多样性上表现不同:他们参与家务劳动的多样性相对较少;参与社会公益劳动的多样性相对较多。参与学校劳动没有显著的性别差异,男生对公益劳动有着更高的参与热情,而女生更热衷于家庭劳动。再次,是否寄宿呈现了两种截然相反的影响:寄宿的学生劳动多样性显著较低,而与父母一起居住的学生劳动多样性显著提高,表明来自父母的劳动教育对劳动多样性有重要影响。

(2)中小学生劳动类型多样性与家庭收入、父母受教育水平、子女数量有关

家庭的收入、父母的受教育水平对子女各类劳动参与的多样性有显著促进作用。这与个体特征的结果相呼应:收入水平高、父母受教育程度良好的家庭一般会有更好的劳动教育,使得子女劳动参与多样性得以提升。值得注意的是,子女数量多的家庭子女家务劳动多样性显著较多,但在学校与社区公益劳动方面,子女数量对结论没有显著的影响。

(3)中小学生劳动类型多样性与学校的类型和重视程度有关

相比于农村学校,城市学校学生的家务劳动多样性显著较少,但学校与社区公益劳动的参与多样性明显较多,城乡学生在不同劳动类别的多样性上各有所长。学校拥有劳动课教室、室外生产劳动的场地与劳动评优奖励等对所有类型的劳动参与多样性都有显著的提升作用,这说明,规范的学校劳动教育对学生劳动多样性有积极影响。同时,本研究在问卷分析中发现了两个反差现象:一是开设有专门劳动课程的学校,虽然学生的学校与社区公益劳动的多样性增加了,但家务劳动的多样性却减少了。这说明学校的劳动教育对家务劳动有一定的“挤出效应”,其背后的机制或许是由于家长考虑到学校劳动课教育的增多,在家庭内放松了对学生家务劳动的要求;或者是因为学习过于紧张、作业较多,家长过于重视学生学习的结果。二是将劳动作为惩罚手段相较于什么都不做而言,对各类劳动多样性也有显著的促进作用。这说明,即使是负向激励手段,比起什么都不做,也能够在一定程度上对劳动教育起到推动作用。但需要注意的是,负向激励的效率低下,虽然在量上能有显著的提高,但在质上却不能产生同样的作用,甚至适得其反。

三、大学生劳动状况及影响因素分析

图源:摄图网

1.大学生劳动状况

(1)劳动参与意愿与实际劳动时长不匹配

一般情况下,劳动参与意愿是劳动行为良好的预测指标。因此,本研究调查了受访大学生群体对多项劳动类型的参与意愿。考虑到大学生的“主业”还是学习,在设计问题时只加入了几种大部分大学生都能参与的劳动。具体而言,在满分10分的前提下,分别调查他们参与家庭劳动、学校与社区公益劳动的意愿得分。

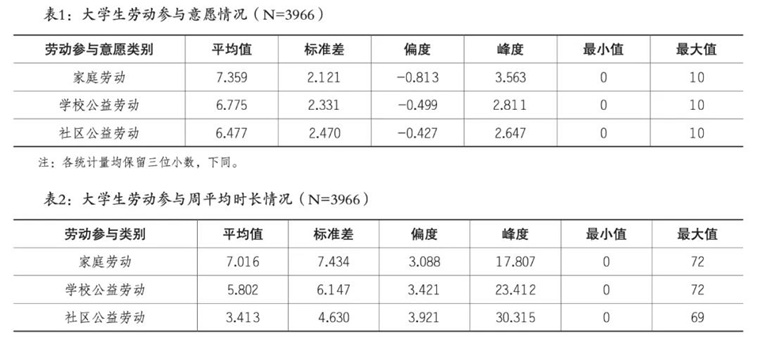

通过Stata16软件整理了三类劳动参与意愿的分布情况(见表1),数据显示,大学生群体三类劳动参与意愿分别为7.359、6.775、6.477,但偏度系数均为负,分别为-0.813,-0.499,-0.427。这说明,与劳动认知水平所呈现的现象相对应,大学生三类劳动的参与意愿平均处在中等偏上水平。

需要注意的是,意愿具有主观性,其与劳动实际情况存在多种因素的影响,仅仅考察参与意愿是不够的,为此本研究进一步考察了受访大学生参与劳动的时间。通过Stata16软件统计(见表2)可以看到,大学生群体实际的劳动情况与其劳动参与意愿呈现了截然不同的景象:家庭劳动、学校公益劳动、社区公益劳动的偏度系数均为正数且较大。有两种可能造成这样的结果:一是尽管一些受访者意愿很强,但实际的劳动量却并不多;二是小部分意愿高的群体实际劳动时间显著高于其他人,才使得劳动时间呈现与劳动参与意愿不同的分布。

为了进一步验证,课题组对劳动时间与劳动参与意愿进行了OLS回归:如果劳动参与意愿与劳动时间的相关性无法通过显著性检验,则存在意愿与劳动实际情况不匹配的现象;如果通过了显著性检验且系数为正,则表明“愿者多劳”现象的存在,是一部分大学生劳动量显著高于平均水平导致的分布形态不一致。结果显示,每一种劳动参与意愿与劳动时间的相关性都通过了统计显著性检验,且系数均为正。这说明,确实存在部分大学生劳动量明显较多的情况。通过横向对比可以发现,受访大学生参加家庭劳动的意愿越高,实际劳动时长越长,系数为0.763;而对另两类的公益劳动,参与意愿与劳动时间的相关性不高,系数分别为0.476与0.408。这说明,相比于公益劳动,大学生为自己的家庭劳动“意行一致”的可能性更高,即他们对私人劳动与公益劳动存在异质性的偏好。

(2)大学生对于脑力劳动表现出极大的偏爱

大学生对脑力劳动与体力劳动也存有异质性的偏好,通过Stata16软件统计(见表3)可以看到,受访大学生对体力劳动的平均参与意愿为4.633,且偏度系数为0.155;对脑力劳动的平均参与意愿为7.519,偏度系数为-0.873。说明大多数的大学生都极不愿意参加体力劳动的职业,而对脑力劳动职业极为青睐。

(3)体力劳动技能掌握不均衡

在劳动技能方面,设置了体力劳动技能的多选题,要求受访大学生选出他们熟练掌握的技能(见图13)。在所列的技能当中,超过50%的大学生能熟练掌握的技能只有烹饪与家政,手工不到45%,而耕种与饲养均未超过20%。这说明大学生群体的技能分布存在不均衡现象,他们体力劳动技能的获取存在一定的偏向性:与农业畜牧业有关的技能缺乏,与城市生活相关的技能较为熟练。

2.大学生对劳动教育的需求较大

统计显示,约有57.56%的受访者表示接受过劳动教育,46.16%的受访者表示其学校开设过劳动教育课程。调研进一步测量了大学生参加劳动教育的意愿,通过Stata16软件得出:平均的参与意愿得分为6.222,偏度系数为-0.369,说明受访大学生对劳动教育课程需求较大,有较高的参与意愿。

3.大学生的劳动参与意愿影响因素分析

如前所述,大学生的劳动参与意愿平均处在中等偏上的水平,劳动参与意愿与劳动时间呈显著正相关。为深入了解这一现象,本研究采用多元线性回归模型对三类劳动参与意愿的影响因素进行分析,以探究在其他条件不变的情况下,各个变量对大学生劳动参与意愿的影响。结论如下:

(1)个体特征显著影响了大学生的劳动参与意愿

学业水平、劳动认知水平对三类劳动都产生了显著的正向影响。在校学业水平与劳动认知得分的系数均为正数,且均在1%的水平下通过了显著性检验。值得注意的是,年龄越大的受访大学生越愿意做家务劳动,但对公益劳动的热情却随着年龄增加递减,当然,减少与增加的幅度都不大。以前接受过劳动教育的大学生,参与学校与社区公益劳动的意愿较高,但对家庭劳动却没有显著影响。与父母一起居住的大学生仅对家庭劳动产生正向影响,对公益劳动没有显著作用。这种现象或许来源于家庭与学校劳动教育的差别:与父母一起居住更能获得家庭劳动的机会,而学校劳动教育往往面向的是公益劳动,且二者都对大学生的劳动参与意愿起到了正向促进的作用。另外,家庭劳动参与意愿没有显著的性别差异,男大学生的公益劳动参与意愿较女大学生高。令人担忧的是,受教育程度越高的学生对家庭劳动和社区公益劳动的意愿越低,这可能与他们成长过程中过分关注学习而忽视劳动教育有直接关系。总而言之,个体特征中负面影响居少,且系数较小;正面影响居多,且系数较大,尤其是劳动认知水平的系数远超其他系数。这说明,拥有良好的劳动认知对大学生良好劳动参与意愿具有较大的作用。

(2)家庭特征中父亲对大学生劳动参与意愿影响较为显著

在考察家庭特征对劳动参与意愿的影响时,为了避免与常数项完全共线性,课题组加入父母职业虚拟变量组时采用了体力劳动职业作为基底,因此其他类型职业的系数及其显著性地刻画了在其他变量不变的情况下,父母从事该类型职业与从事体力劳动职业之间子女劳动参与意愿的差别。可以看到,在所有的家庭因素之中,只有父亲的特征对子女的劳动参与意愿产生了显著的影响,并且均为负向。具体而言,父亲受教育水平越高,子女参加学校公益劳动的意愿就越低;而父亲的职业若是脑力劳动职业,则子女家务劳动的意愿就会比父亲从事体力劳动职业的低。这说明,来自父亲的劳动教育对子女有显著的影响,而且很可能受教育水平高、从事脑力劳动的父亲对劳动有负的偏好的影响。

(3)学校类别和劳动教育课程对大学生劳动参与意愿有一定的影响

在考察学校相关因素对大学生劳动参与意愿的影响时,引入了学校类型与学校所在地的固定效应。为了避免共线性,对这两组虚拟变量分别采用普通省属高校和省会城市作为基底,其他虚拟变量的系数衡量了在其他变量不变的情况下,所属类别与基底之间大学生劳动参与意愿的差别。结果显示,在学校类别之中,只有职业院校的学生参与学校和社区公益劳动的意愿显著低于其他学校,其他类别的学校无显著差别;而学校开设了劳动教育课程对学生的各类劳动参与意愿都有显著的正向促进作用。

四、青少年劳动状况的结论及相关建议

1.主要结论

通过对中小学生和大学生的调查,本研究有以下发现:

(1)中小学生的劳动参与类型缺乏多样性,劳动时间不足、劳动激励与条件不足

中小学生的家务劳动、校内劳动、社会服务劳动的类型缺乏多样性。他们普遍积极参与个人事务的劳动,唯有洗衣服这类可能会被家长包办的事务的参与程度不高;在劳动参与量上,中小学生的家务劳动、校内劳动平均每周的参与时长大多集中于两个小时以下,最近一个学期的社会公益劳动的参与次数平均约在两次左右,参与量略显不足;大部分中小学生的父母在家务劳动技能教育上有良好表现,且很少“大包大揽”,美中不足的是他们对子女的家务劳动缺乏严格要求;学校有关劳动教育的设施条件明显不足,正向激励不足,采用负向激励的比例也不高。

(2)大学生群体的劳动参与意愿多数处于中等偏上水平,更多愿意从事家庭劳动,偏好脑力劳动职业

大部分大学生的家庭劳动、学校与社区公益劳动的参与意愿平均都处在中等偏上水平;劳动参与意愿高的大学生实际劳动参与时间也长,甚至存在一部分显著高于平均水平的“愿者多劳”群体;在劳动类别上,相比于公益劳动,为自己家庭进行劳动时,大学生们“意行一致”的可能性更高一些,且平均劳动时长也长;相比于体力劳动职业,大学生对脑力劳动的职业偏好更高;大多数大学生曾接受过劳动教育,且对劳动教育课程参与意愿普遍较高,但只有不到半数的大学生其所在高校开设了劳动教育课程。

(3)基于以上现象的背后机制分析

对于中小学生而言,寄宿对学生的劳动多样性起到了负面的抑制作用,因为寄宿制学校为学生提供的劳动机会不多;来自父母的劳动教育、学校规范的劳动教育课程对学生的劳动多样性皆有积极影响;相比什么都不做而言,将劳动作为惩罚手段能够促进学生劳动多样性的数量增加,但需要审慎考虑这种负向激励的效率。对于大学生而言,拥有良好的劳动认知、学业水平、来自家庭与学校的劳动教育都对他们良好的劳动参与意愿起到积极作用。

2.关于劳动教育的建议

基于本研究的发现,依据有关劳动教育的政策要求,结合现实情况与其他研究成果,本课题组提出以下建议:

(1)实现学校、家庭、社区劳动教育合作,建构联动机制

总体来看,大中小学生在劳动时长、参与意愿、形式的丰富性等方面还存在很大不足,学校劳动、家庭劳动、社会公益劳动之间还存在不均衡、缺乏有效配合的情况,与劳动教育的政策要求、规定还有一定距离,这不同程度地反映出家庭、学校、社会三种劳动教育的薄弱之处,以及大中小学青少年素养发展的不全面、不丰厚。建议通过相关政策与制度的制定,进一步强化学校劳动教育的主体地位,开齐开全相关劳动教育课程;发挥家庭劳动教育的基础作用,使劳动成为青少年家庭生活的重要组成部分;发挥社区在劳动教育中的协同作用,使青少年劳动教育有机融合到社区建设之中;构建学校、家庭、社区劳动教育的系统联动体系与机制,避免相互间“挤出效应”的出现,以更好地发挥劳动教育的合力,全面而深入地推进劳动教育的开展。

(2)加强劳动教育宣传,倡导劳动光荣的良好社会风尚

从调研中可以发现,劳动教育存在着必须面对的一些现实问题,如劳动时长不足,劳动多样性缺乏,开设劳动课程的学校没过半数,劳动设施条件不足,大学生对脑力劳动职业的明显偏爱等,这说明劳动教育还没有真正被重视与完全普及,不仅青少年劳动意识有待强化、劳动观念有待引导、良好的劳动习惯有待养成,而且全社会都要树立崇尚劳动、劳动光荣的社会风尚与文化氛围。建议利用各种媒体加大劳动教育及重要性的宣传力度,倡导新时代劳动观,以引领青少年树立劳动光荣的主体意识、养成良好的劳动习惯、形成较强的劳动技能;使全社会形成重视劳动教育的责任意识,建构劳动教育联动合作机制,以切实深入推进劳动教育的开展,提高劳动教育质量,从而提升青少年的劳动素质与能力。

(3)积极发挥评价机制作用,全面推进学校劳动教育的开展

本次调研发现的学校劳动教育存在的内容不丰富、形式不多样、设施不完备等问题,其原因既有对劳动教育主观认识模糊、落后,又有客观条件的缺失或不足,需要大中小学校从理念到制度、从内容到形式、从课程到师资、从硬件到软件等予以全面加强。对于劳动教育主管部门而言,加强劳动教育评价机制建设,是指导与督促学校劳动教育有效持续开展的重要保障,是落实学校劳动教育主体性地位、发挥其主体作用的关键。建议加强大中小学青少年劳动素养评价体系与劳动教育工作评价体系建设,建立操作性强的劳动教育实施、检查督促与奖惩指标体系与机制。强化多元评价体系,实现平时与学段、结果与动态追踪、教育与自我评价等多种评价方式的有机结合。

(4)加强学校劳动教育,突出劳动教育开展的针对性

大中小学青少年在性别、年龄、年级等方面的差异,必然带来他们劳动意识、能力、偏好的不同,要充分认识他们生理、心理、社会性发展与劳动之间的关联,思想政治教育、职业规划教育与劳动教育之间的联系。建议遵循因材施教原则,依据青少年身心发展特点、不同学段的学业水平与教育要求,有针对性地设计劳动教育内容:要考虑到学生身体发育特点与程度等差异,安排好劳动教育内容与强度;要考虑到学生的兴趣爱好、职业旨趣的差异,规划相关选修课程;要考虑学生知识与能力的差异,德、智、体、美与劳动教育要求的匹配性,设置不同学段的劳动教育任务与要求。

建议遵循因地制宜原则,发挥学校所处区域、地域优势,主动开展符合现实条件、彰显自身特点的针对性劳动教育活动。农村学校要把劳动教育的开展置于乡村教育振兴舞台,从而实现传统农村劳动文化与现代农村劳动新样态的有机结合,生发劳动教育的内容与形式。城市学校要把劳动教育的开展与新旧动能转化、现代化城市发展有机结合起来,加强与信息化、低碳化等为特征的高精尖产业的联系,从中探寻劳动教育的生长点。在坚持地域化特色与优势发展的同时,要充分利用城乡一体化建设的大好形势,加强城乡学校劳动教育的合作联动,开展“手拉手工程”,实现资源共享、互通有无,形成协同融合发展机制。

(5)加强家庭劳动教育的指导,提升家长劳动教育水平

建议进一步加强家庭劳动教育的指导,增强父母对劳动教育意义的深度认识,使他们树立正确的劳动认知;提升父母家庭劳动教育能力,使他们在劳动机会创设、内容设定、形式创新等方面积极作为。学校要利用好家委会、家访等组织与形式,了解学生的家庭及劳动教育情况,为家长劳动教育提供智力支持。社区要发挥好业主委员会、志愿组织、社区讲堂等组织与形式,开展劳动教育的家长培训、亲子活动、志愿服务等。

(6)加强社会劳动教育,将劳动教育下沉到基层社区

社区层面开展劳动教育不仅有利于培养学生参与社会劳动的意识,而且可以培养学生的社区参与意识与能力,强化他们的社区责任感,从而更好地了解社会、知行合一。建议进一步出台关于劳动教育社会责任的政策制度,推动地方相关部门、单位或组织加强青少年劳动教育所需要的场所、设施与人才队伍建设。发挥社区在资源供给、配置等方面的链接与枢纽作用,为青少年劳动教育搭建平台、提供建设阵地,使劳动教育真正扎根于现实生产、社会生活的土壤;要把青少年劳动教育开展与落实情况作为社区工作业绩考核、评价社区建设与文化营造的一项必备指标。

(7)加大体力劳动与创新劳动教育力度,强化相关素养培育

中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中提出了“引导学生树立正确的劳动观”“以体力劳动为主”的教育原则。从调研中发现,这些原则并没能得到很好地贯彻与落实,不同程度地存在对体力劳动教育的重视不足、对劳动教育内涵理解泛化、劳动教育创新性不足等倾向。青少年正处于身心与社会性发展的关键期,一定的体力劳动有利于他们强壮体魄、锻炼意志、增强体验、舒缓压力、强化品质、知行合一等。同时,他们正处于认知能力与抽象思维能力高度发展的重要时期,他们的联想力、想象力丰富,创新性劳动会激发他们创造的热情与内在潜能。因此,建议在全面开展与推进劳动教育的过程中,强化体力劳动与创新劳动的重要地位,加大评价考核力度,提高要求,创设条件,为青少年提供更多方面与形式的体力劳动与创新劳动的机会,增强劳动的光荣感、义务感与自我价值实现感,提升他们的创新意识与能力。

(8)积极开展劳动教育的研究,提升劳动教育科学化水平

过去有关劳动教育的研究一定程度上丰富了人们对劳动与劳动教育的认识,但是有关研究存在“‘号召’富于‘行动’,‘守旧’多于‘创新’,‘分散’胜于‘集中’等问题”[4],即聚焦新发现、新问题、新样态的劳动教育研究相对较少,这更加突显了加强劳动及劳动教育研究的必要性与重要性。建议壮大与优化劳动教育研究力量,建构由高等学校专业研究人员、相关专业机构与中小学劳动教育教研员组成的研究队伍,形成协同合作机制,建构符合青少年成长规律的劳动教育梯级体系和不同学段劳动教育的标准、任务与要求。把握经济社会发展对青少年劳动素质与能力的要求,了解他们的劳动状况,总结劳动教育经验,揭示劳动教育规律,科学构建劳动教育评价指标体系,开发劳动教育课程资源,促进劳动教育范式创新,有效地发挥研究对劳动教育的指导作用。

(9)加大支持社会组织参与劳动教育的力度,推进劳动教育专业化、社会化

调研中显示劳动教育中存在的诸多问题,尤其是教育缺失、开展不到位等情况,一定程度上与学校、家庭、社区劳动教育资源不足、人手不够、专业程度不高有很大关系。此方面制约因素的解决,发动社会组织尤其是专业社会工作机构主动参与劳动教育是有效的路径选择。建议加强社会组织参与青少年劳动教育的支持与鼓励政策的制定,如设置政府购买劳动教育内容的项目,构建社会组织在劳动教育体系中的社会责任和奖励机制。加强社会工作机构建设,充分发挥社会工作者引导青少年参与劳动的专业优势,如优化活动设计、链接教育资源、培育青少年主体性等;运用社区阵地,注重思想引领,切实强化青少年勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神培育;壮大社区志愿者力量,为青少年劳动教育的开展提供机会、人力、物力等条件支持与资源保障。

王玉香:山东青年政治学院政治与公共管理学院院长,教授,山东大学合作博士生导师

杨克:山东青年政治学院政治与公共管理学院教授,山东省社区发展与社会工作研究中心主任

吴立忠:山东青年政治学院政治与公共管理学院教授

参考文献:

[1]李骏.生活美学推动“五育融合”之学理基础与实践路径[J].中国电化教育,2021(3):52-57.

[2]李建国,杨婷婷.中国共产党领导学校劳动教育的历史演进、基本经验及启示[J].学习与实践,2021(2):12-20.

[3]习近平.在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话[EB/OL].人民网,http://chuxin.people.cn/n1/2020/1125/c428144-31943779.html.

[4]王坦.劳动教育研究的进展、热点与趋势—基于国内外核心数据库文献的可视化知识图谱分析[J].当代教育论坛,2021(2):107-118.

编者按:本文转载自微信公众号:中国青年研究(ID:china-youth-study)

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务