这个团队不简单!2次被Science、5次被Nature、10余次被Nature子刊专题报道

作者|高分子科学前沿 来源|高分子科学前沿(ID:Polymer-science)

优秀是一种习惯,To be the first

在复旦大学江湾校区,有一支神秘的“PENG”Group。

他们以取向碳纳米管纤维作为电极,发展出新型纤维状的太阳能电池、超级电容器、锂离子电池、锂硫电池、金属空气电池、能量转换与存储集成器件等,并进一步通过纺织方法作出规模化应用示范,有望解决一些重要新兴领域如可穿戴设备所面临的供能瓶颈难题。

迄今为止,他们已经在纤维电子学和新能源领域做出了一系列系统的原创性成果。团队在Nature正刊(2)、Nature子刊(7)、Nat. Commun.(2)、Angew. Chem. Int. Ed.(40)、Adv. Mater.(46)、J. Am. Chem. Soc.(6)、Phys. Rev. Lett.等学术期刊上发表了260多篇论文。研究工作2次被Science、5次被Nature、11次被Nature子刊以“研究亮点”等专题报道,1次受邀Nature撰写评论文章,2次被Nature评为月度“亚太地区十大研究亮点”,7次被Angew. Chem. Int. Ed.进行专题报道。Springer、Elsevier、科学出版社等均向团队发出邀请并合作出版了3部专著,此外,还曾被Elsevier邀请编写一部专著。申请国际国内发明专利119项,获授权71项,其中41项专利成功实现了技术转让。

他们就是——彭慧胜导学团队。这支团队的导师,就是复旦大学高分子科学系教授、系主任,国家杰出青年基金获得者、国家有突出贡献中青年专家、国家重点研发计划首席科学家---彭慧胜教授。

彭慧胜教授常说,优秀是一种习惯,他以身作则,用行动为他的导学团队树立了良好的榜样。彭慧胜教授秉持要做“一流的研究”的理念,要 “to be the first”,即成为某个领域的开创者。凭借这种情怀和理念,彭慧胜导学团队取得了一项项喜人的成绩。

01

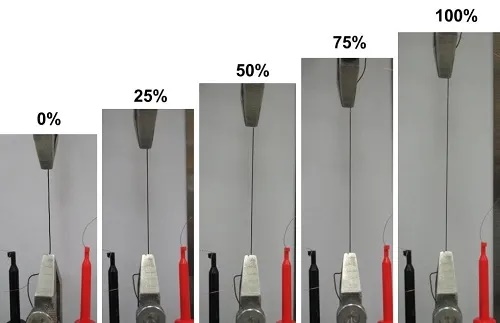

Nature专题报道:可拉伸线状超级电容器

2013年11月8日,复旦大学高分子科学系和先进材料实验室彭慧胜教授团队设计了一种旋转平移法,可有效结合高分子的弹性及碳纳米管的优异电学和机械性能,首次成功制备出可拉伸的线状超级电容器(图1)。这种电容器可弯曲、折叠和拉伸,且在拉伸75%的情况下仍能100%保持电容器的各项性能(图2)。这种线状电容器可进一步编织成各种形状的织物,并可集成于各种微型电子器件上,从而满足未来对于微型能源的需求。

图1. 可拉伸线状超级电容器示意图

图2. 拉伸100%后仍然保持结构和性能的稳定性

该项工作以“A Highly Stretchable, Fiber-Shaped Supercapacitor”为题,发表在国际化学领域权威期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》上(doi: 10.1002/anie.201307619)。不久,该期刊专门以“Super-Stretchy Electronics”为题进行了专门的新闻发布,并认为“人们迫切需要可穿着电子器件,为了实现电子织物的长期稳定工作,必然要求所有的元件是柔性的和可拉伸的。中国的研究人员现在发明了一种新型的(线状)超级电容器,完全满足了这个方向的要求。”

2013年12月5日,《Nature》以“Research Highlights”形式对新型可拉伸线状超级电容器进行了报道,认为“可穿着电子器件要求各部件具有可拉伸性,但目前部分为平面结构。复旦大学彭慧胜等开发出高度可拉伸的纤维状超级电容器,然后编成织物(解决上述难题)”

02

Science专题报道:可穿戴织物太阳能电池

2014 年,彭慧胜教授课题组通过一种叠加织物电极的新方法,成功制备出可穿戴的织物太阳能电池。这类电池可以编到各种织物中(图3),为实现可穿戴电子设备提供了一种新的有效方法。首先,他们将光活性物质吸附到钛丝织物上作为工作电极,再由具有优异力学和电学性能的取向碳纳米管纤维成织物作为对电极,最后对两个织物电极进行巧妙叠加,并加入电解液后封装得到织物太阳能电池。

图3. (a) 编入织物中的太阳能电池;(b)点亮发光二极管的织物太阳能电池

研究成果发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》上(doi: 10.1002/anie.201402561),并被评选为当期“Hot Paper“。随后,Angew. Chem. Int. Ed. 还以“Wearable Solar Cells”为题进行了专门的新闻报道,称“由于难以制造长而有效的线状电极,线状太阳能电池的实际应用受到了阻碍。同时,线形电池的长度局限在几毫米,很难大量编织成电子纺织品。来自上海复旦大学和同济大学的一个团队现在已经开发出一种替代方法来生产可以集成到织物中的柔性太阳能电池。他们的方法基于堆叠成层的纺织电极。”

2014年5月30日,全球顶级期刊《Science》进一步以“Weaving solar energy into fabrics”为题对这项研究工作进行了专门报道,认为“Pan 等人通过将染料和电解质夹在两个柔性电极之间,改变了染料敏化太阳能电池的标准设计,从而使织物太阳能电池更接近现实。”

据悉,这一新技术一旦推广至市场,将极大改变当今人类的日常用电模式,在野外出行、科考等情况下发挥太阳能充电优势,避免电量不足、寻找电源的尴尬。而易穿戴、零负担、低成本的织物设备也将融合时装设计潮流,利用电池本身的缤纷染料带来科技与美的双重体验。

03

Nature专题报道:可穿戴锂离子电池织物

2014年6月4日,彭慧胜教授团队报道了一种可拉伸的可穿戴线状锂离子电池织物。该电池由两根排列整齐的复合纱线组成:多壁碳纳米管(MWCNT)和氧化钛锂(LTO)或氧化锂锰(LMO)分别作为阳极和阴极(图4)。

图4. 可穿戴线状锂离子电池织物示意图

证如所预期的那样,这些线状电池既灵活又轻巧,在 1000 次弯曲循环后仍能保持 97 % 的容量。同时,它们也非常有弹性,在 100 % 的应变下拉伸 200 次循环后,仍保持了 84 % 的容量。这些新型线状电池已被编织成轻质、柔性和可拉伸的电池纺织品,有望大规模应用。研究成果以“Elastic and Wearable Wire-Shaped Lithium-Ion Battery with High Electrochemical Performance”为题,发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》。

2014年6月18日,《Nature》以“Stretchy battery woven into fabric”为题,对彭慧胜等人关于线状锂离子电池的成果进行专题报道,称“中国的研究人员已将功率相对强大的锂离子线电池集成到纺织品中——这是朝着更好的可穿戴电子设备电源迈出的一步。”

在此基础上,彭慧胜教授团队于2018年进一步开发出出一系列柔性的新型织物电池系统,具有透气、导湿、高度集成等性能,并可以直接编进衣服穿在人们身上,有望解决目前可穿戴电子产品对柔性电源的迫切应用要求。电池衣服可以给手机、智能手表、可穿戴医疗设备等供电,0.1平方米的电池织物可使iphone手机工作10小时。2018年,该成果衍生的“柔性织物状锂离子电池”项目获得日内瓦国际发明展金奖。

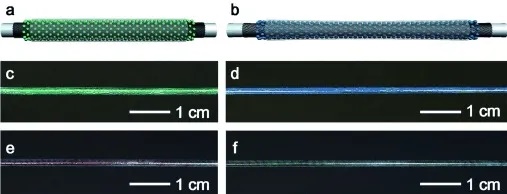

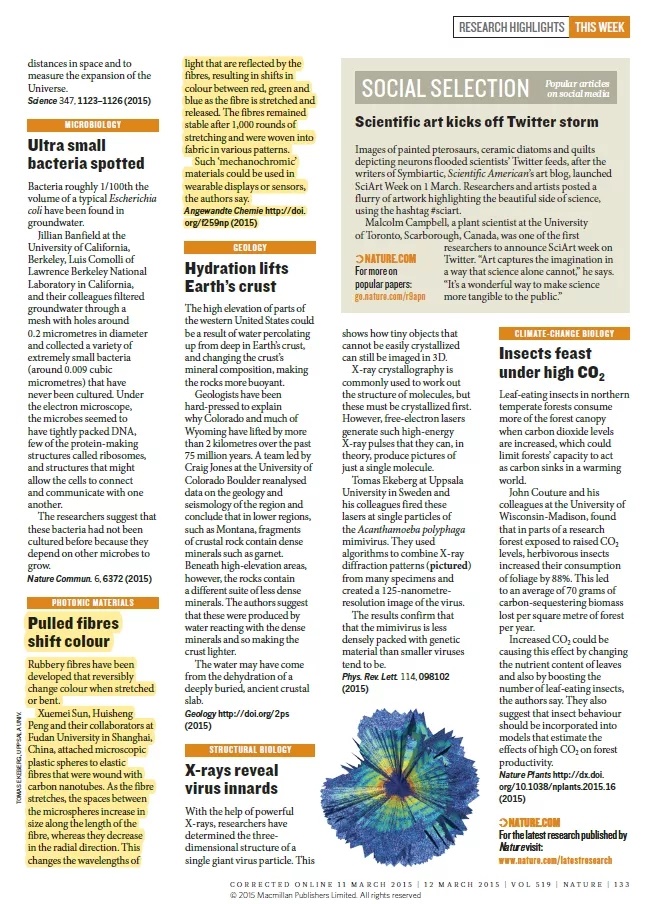

04 Nature专题报道:可逆拉伸变色的高分子/碳纳米管复合纤维

2015年2月27日,彭慧胜教授课题组报道了一种可逆拉伸变色的高分子/碳纳米管复合纤维(图5),通过将聚合物微球电沉积在基于取向碳纳米管的弹性导电纤维上,并包覆透明弹性高分子后实现。该复合纤维在不同的拉伸应力作用下显示不同的颜色,包括红色、绿色和蓝色。该拉伸变色行为具有高灵敏度和可逆性,拉伸1000次以后仍保持较好的稳定性。复合纤维经过编织可以用于智能显示和传感。

图5. 可逆拉伸变色的高分子/碳纳米管复合纤维

该项研究工作以“Mechanochromic Photonic-Crystal Fibers Based on Continuous Sheets of Aligned Carbon Nanotubes”为题,发表在国际化学领域权威期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》上。审稿人认为这项工作“Very Important”和“Highly Important”,并被编辑推荐作为封面论文。

2015年3月12日,《Nature》 以“Pulled fibres shift colour”为题报道了彭慧胜课题组在拉伸变色高分子/碳纳米管复合纤维方面的研究工作,这是近2年Nature 第5次以“研究亮点”报道该课题组在智能纤维方向的研究成果。

05 Nature专题报道:维状聚合物发光电化学池

2015年3月23日,彭慧胜教授课题组成功实现了一种新型纤维状聚合物发光电化学电池(图6),为可穿戴设备的应用提供了一个全新的方向。经过三年多的潜心研究,课题组通过低成本的溶液法在国际上首次实现了纤维状聚合物发光电化学电池。研究团队首先在钢丝上均匀吸附氧化锌纳米粒子和聚合物发光层,然后在聚合物层外表面均匀缠绕上一层高导电性的取向碳纳米管薄膜作为透明电极,即可得到纤维状聚合物发光电化学电池。

图6. 维状聚合物发光电化学池示意图

研究工作以“A colour-tunable, weavable fibre-shaped polymer light-emitting electrochemical cell”为题发表在《Nature Photonics》杂志上。文章得到三位审稿人一致高度评价,认为“很多年来,人们一直渴望发展出可穿戴的发光纤维但没有得到”(“For many years, the development of light emitting fibers that can be integrated in textiles”),将此视为“国际上第一次实现”(“the first time it is achieved”),是一项“突破性进展”(“breakthroughs”)。

2015年3月17日,《Nature》以“Photonics: Step forward for light-emitting textiles”为题进行亮点介绍。同时,《Nature Photonics》还发表专题评述(News & Views article),国际著名科学家Henk J. Bolink教授认为此项研究“对于满足可集成织物的发光纤维是一个巨大进步”(“is a major step forward in the preparation of light-emitting fibres that suit integration with woven fabrics”)。

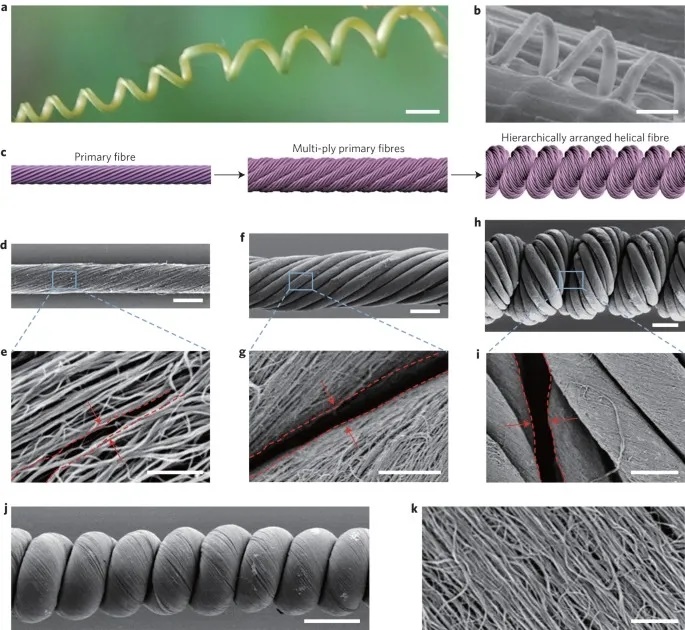

06 Nature Nanotechnology封面:新型纤维状人工肌肉

2015年9月14日,彭慧胜教授课题组通过对碳纳米管的多级螺旋组装,成功制备了一种新型的纤维状人工肌肉材料(图7),为实现高性能的驱动和敏感器件及应用提出了全新的思路。

图7. 受植物内部螺旋结构的启发,以碳纳米管为基本单元,通过多级螺旋构筑得到对溶剂及其蒸汽具有敏感响应的纤维状人工肌肉材料。

该项研究成果以“Hierarchically arranged helical fibre actuators driven by solvents and vapours”为题,在线发表于《Nature Nanotechnology》上,并被选为当期封面文章。2016年10月,彭慧胜教授课题组的新型纤维状人工肌肉工作入选《Nature Nanotechnology》创刊10周年专刊的“Ten years in images“(doi.org/10.1038/nnano.2016.190)。

07 Nature:全柔性织物显示系统

长久以来,业界对于可穿戴技术的展望之一,就是能造出智能电子纺织品,期待它能为用户带来全新的产品交互体验,然而,具有功能性且能够呈现大面积显示效果的纺织品尚未实现,因为要获得既耐用又易于在大面积上集成的小型照明装置是一项严苛挑战。

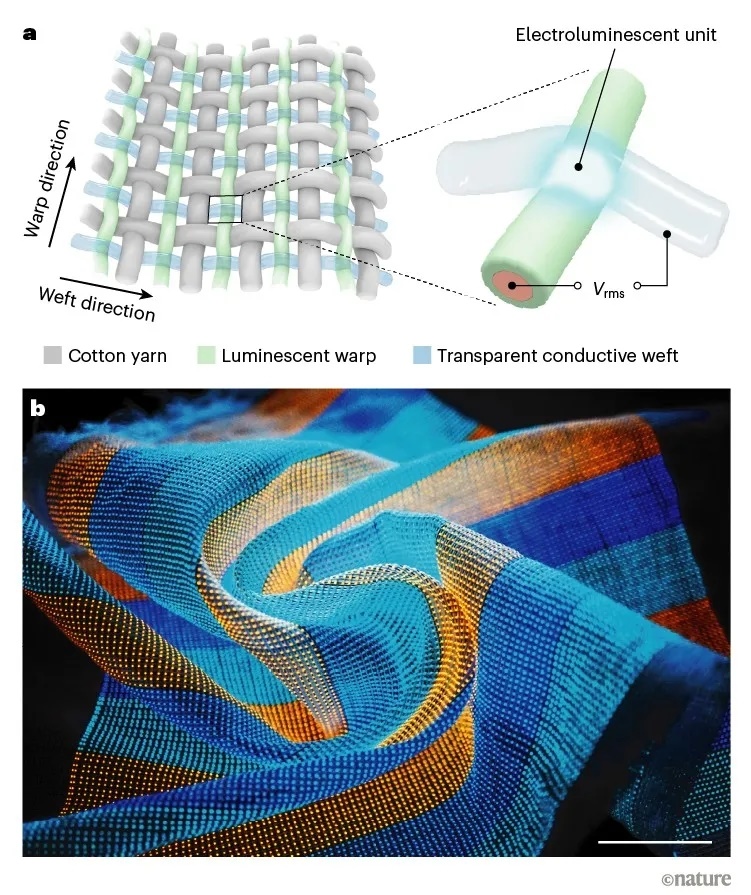

2021年3月10日,复旦大学的彭慧胜团队成功发明了一种新奇的智能电子织物(图8b)。团队研制了两种功能纤维——负载有发光活性材料的高分子复合纤维、透明导电的高分子凝胶纤维,通过两者在编织过程中的经纬交织形成电致发光单元,并通过有效电路控制实现新型柔性显示织物(图8a)。在测试中,这种织物展现出了优异的可拉伸性、透气性和耐用性,同时该织物还能作为大面积显示屏,根据不同的数字信号输入呈现出多元化的内容。

图8. 全柔性织物显示系统

研究成果以“Large-area display textiles integrated with functional systems”为题,发表在《Nature》上。该工作一经发表,便备受业界的关注,包括中央电视台(新闻联播栏目)、新华社、人民日报等媒体广泛报道彭慧胜教授团队的全柔性织物显示和智能电子集成系统。

2021年4月14日,《Nature Electronics》在其“News & Views”中以“Fabric displays in high resolution”为题,重点介绍了彭慧胜教授团队的全柔性织物显示工作,称“可以通过将两条导电纤维交错并在交叉点形成电致发光单元来创建具有大量发光像素的编织显示器。”

2021年5月7日,彭慧胜教授团队受邀在《Nature》撰写“RESEARCH SUMMARY”文章,题为“Making large-scale, functional, electronic textiles”。文中称,“大面积展示纺织品可以通过使用工业剑杆织机编织透明导电纬纱和发光经纱来生产。 交互式功能(例如键盘和电源)与显示纺织品的集成形成了可用作通信工具的电子纺织品系统。”

《Nature》杂志首席物理科学编辑Karl Ziemelis 高度赞扬了该工作,称“这项工作有几个突出的元素:潜在的发射原理看似简单,使用工业织机将其编织成厘米级功能纺织品的明显容易性,以及由此产生的光电元件的多功能性和耐用性。不难想象这样的纺织品会找到一系列实用和美学用途。”

做一流的学术研究,培养有情怀的科学家,学生屡次获得国际学术大奖

学术之余,彭慧胜教授还时刻教导学生要有自己的家国情怀。他时常告诫学生,读研究生不但要有科学精神,更要有人文情怀,要想想自己能够为国家做点什么,并将这种情怀融入到每一次交流和讨论中。

迄今为止,彭慧胜导学团队已经走出了7名出站博士后、15名博士生、15名硕士生。在他的指导下,研究生们不断获得一项又一项重要学术奖励。

图9. 彭慧胜导学团队合照

国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)是国际化学科学的权威组织,自2000年开始设立国际青年化学家奖,每年评选一次,奖励上一年度世界范围内化学领域最优秀的博士学位论文,每次不超过5名。

2014年6月,博士生孙雪梅获得IUPAC青年化学提名奖;2015年4月,博士生仰志斌获得IUPAC-Solvay International Awards for Young Chemists, IUPAC青年化学奖,陈旭丽获得IUPAC-Solvay International Awards for Young Chemists (Honorable Mention),IUPAC青年化学提名奖;2019年3月,博士生张晔获得IUPAC-Solvay International Awards for Young Chemists ,IUPAC青年化学奖。

美国材料研究学会(MRS)拥有来自世界71个国家的16000多名会员,是材料、物理、化学、生物、能源等多领域最富盛名的国际学术组织,自2002年起设立优秀博士生奖,从世界范围内评选出一批优秀的博士生,其中每次金奖人数不超过9人。

博士生仰志斌(2013年,银奖)、张智涛(2015年,银奖)、孙浩(2016年,金奖)和张晔(2017年,金奖)等人获得MRS优秀博士生奖。

此外,仰志斌当选第九届“中国大学生年度人物”;张智涛获得“中国大学生自强之星”;仰志斌和孙浩分获2013和2016年“上海市大学生年度人物”称号。陈涛、黄三庆、孙雪梅、仰志斌先后获得上海市优秀博士学位论文,郭文瀚、林惠娟先后获得上海市优秀硕士学位论文。

秉持要做“一流的研究”的理念,要有自己的家国情怀,导学团队在彭慧胜教授的领导下取得了一项项喜人的成绩,并将这种情怀和理念不断传承,感染着课题组一代又一代的青年学者。

参考资料:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03295-8

https://www.aminer.cn/profile/huisheng-peng/56cb18bcc35f4f3c6565f640

https://news.fudan.edu.cn/2013/1209/c4a58107/page.htm

https://news.fudan.edu.cn/2014/0605/c4a57715/page.htm

https://news.fudan.edu.cn/2015/0330/c5a58633/page.htm

https://news.fudan.edu.cn/2018/0426/c5a54662/page.htm

编者按:本文转载自微信公众号:高分子科学前沿(ID:Polymer-science),作者:高分子科学前沿

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务