深度 | 大厂财务人力双BP研究报告(下)

作者|穆胜 来源|穆胜事务所(ID:hrm-yun)

核心观点:

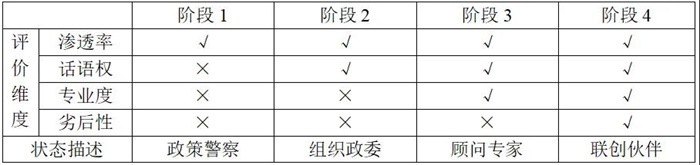

BP的运作状态可以用四个维度来衡量:渗透率、话语权、专业度、劣后性。

按照四维度进行评估,BP有四个递进阶段:政策警察(一阶)、组织政委(二阶)、顾问专家(三阶)和联创伙伴(四阶)。

现阶段,标杆企业的双BP能够当好组织政委,但很难进阶到顾问专家,在二三阶段之间徘徊。

BP尴尬的原因是,专业工具乏力;更深层的原因是,企业缺乏知识沉淀,缺乏方法论给予BP足够赋能。

双BP群体要想突破“夹层”,可能需要搭建专业方法、业务逻辑、数据工具、经营理念四大模块,并连接形成体系合力。

当前,大量先锋企业对BP有了新的定义——要求他们对于业务决策起到更强的支持作用。那么,这些企业建设BP的现状是什么?难点是什么?BP建设的终极解又是什么?

01

进化墙,纠结徘徊

标杆企业们做得如何呢?我们建立了一个简单的评估体系,从四个角度进行盘点了他们双BP建设的现状(如图1):

渗透率——代表有没有派出BP,有没有走到业务里去;

话语权——代表BP对于业务究竟有没有影响力;

专业度——代表BP究竟是通过“刷脸”还是“专业”来影响业务;

劣后性——代表BP的定位究竟是辅助者,还是与业务Leader一起承担经营结果的人。

这几个维度显然存在明确的递进关系。首先,具备了渗透率,才能有话语权。如果不在业务里,不知道一线发生了什么,再大的话语权也不敢轻易使用,一定会被业务牵着鼻子走。

其次,具备了话语权,才能有专业度。如果BP说话没人听,再强的专业度也没有办法发挥。这有点像咨询顾问为企业提供帮助,如果没有老板或分管高管的强力支持,再专业的顾问也会被不断挑战。

最后,具备了专业度,劣后才有意义。如果BP没有专业的价值,把他们绑在业务上,只会增加一些啦啦队,并不能增强业务团队的实力。另外,让BP劣后必然意味着要给予他们利润分享空间,而BP如果没有专业价值,为什么要浪费业务单元的利润呢?

图1:BP进化四阶段模型

资料来源:穆胜企业管理咨询事务所

基于这种递进逻辑,我们将BP的状态分为了四个阶段:

政策警察(阶段1)——相对传统,工作被动,紧盯红线,仅仅能够确保总部政策落地。这个阶段,由于立场不同,业务部门往往对其比较反感。这会导致两个结果,BP要么不能融入业务,要么被业务Leader收服而失去立场“叛变”。

组织政委(阶段2)——在专业领域拥有话语权,能够主动出击,基于专业常识参与团队决策,在确保总部政策落地的同时,还能洞察和纠偏隐性的团队状态。这个阶段,由于手握尚方宝剑,管辖范畴也更大了,业务部门对BP还是有点惧怕的,在口头上一定会认可BP的价值,心里怎么想,那就不一定了。

顾问专家(阶段3)——基于专业方法论(而非常识)参与团队决策,以推动业务增长为目的,为业务部门提供专业化的激励和赋能。这个阶段,由于具备了专业方法论,BP开始打造在预算管理和流程管理之间的“夹层”,他们不再说“正确的废话”,往往能够一针见血地找到问题病灶,对业务的影响力更大。于是,他们不再以“纠偏”为目的,而是要推动业务增长。业务部门对于BP的价值感大大提升,有点离不开对方的意思。

联创伙伴(阶段4)——基于专业方法论(而非常识)和战略视野参与团队决策,以推动经营为目的,为业务部门提供极度定制化的激励和赋能。这个阶段,由于利益被绑定,心态自然不同,BP把自己当成了业务团队的联合创业者。过去他们关注能否推动业务,现在则关注能否获得经营的结果,格局更高了,提供的方案更接地气了,“夹层逻辑”在多次实战的尝试中,已经成熟。

基于上述评估体系,就我们的调研结果来看,七大企业的双BP几乎都处于组织政委(阶段2)和顾问专家(阶段3)之间。他们能够当好组织政委,但很难进阶到真正的顾问专家。

需要强调的是,这并不是因为BP们的专业方法论不足。实际上,各大标杆企业都有自己的一套“BP方法”。这些方法大多来自财务和人力资源领域的经典实践,如阿里、京东等企业都公开披露使用了“价值观-绩效”的二维矩阵进行人才盘点,又如几乎所有企业都使用了观察-分析-行动-改进等问题解决流程,再如几乎所有企业都会使用ROI和EVA分析……

说到底,标杆企业手握银弹,引来的都是高素质专业人才,将两个领域的经典工具挑选、修改、整合、沉淀,自然可以形成自己的体系化专业方法论。

更有一些企业,基于自己对于BP的独特要求,提炼出了极具特色的专业方法论。如阿里对于其政委(HRBP)的主要要求是价值观渗透和变革推动,他们的“闻味道、摸温度、照镜子、揪头发、搭场子”五大特色工作都是围绕这类主题。再如华为的HRBP有V-CROSS模型,定义了战略伙伴、HR解决方案集成者、HR流程运作者、关系管理者、变革推动者、核心价值观传承的驱动者六个角色。公司的良好业绩、简单明了的工具梳理,加上极具穿透力的概括,这些BP方法论自然成为业界追捧的对象。

但无论有多少成功案例主张这些工具的价值,实施效果的达成还是需要前提条件的。调研中,绝大部分受访者反映,BP的个人能力决定了工具能产生多大的作用。一位受访者的话很有代表性:“哪有那么多新招?工具还是那些工具,都不神秘,关键是用的人要给力。”说到底,这些并未被极度量化的方法要起作用,很大程度上仍然依赖于BP个人的“手感”。

工具不够量化只是表面现象。更深层的问题是,这些工具始终没有涉及到“夹层”的问题。而如果没有填充好“夹层”,没有基于业务来建立专业模型,明确人力和财务的生意如何做,业务部门不可能获得合理的资源,也不可能获得合理的赋能。

于是,双BP对于业务的推动有限,自然难以进阶到联创伙伴。说白了,把价值创造的配角绑定到一起来为业务劣后,对于业务有多大意义呢?这样看来,标杆企业们岗位说明书的要求似乎跑在了实践的前面。

在填充“夹层”上,海尔和华为可能是比较有突破的两个标杆案例。

海尔特别强调HRBP在释放激励上的灵活性,为了激励业务部门争取高目标,他们被授权为不同业绩水平做“加速激励”, 达到高业绩不仅有更大额度的奖金,还能分享超额利润,即业绩越高,激励越大,后者增长快于前者。他们敢于授权让HRBP定制激励,还是基于一系列模型建立的标准,如宙斯模型、二维点阵、顾客价值表、共赢增值表等。

而华为依赖标准化的流程模型(IPD、IFS、ISC、M2L、L2C等),将企业的业务流、人才流和资金流都进行了数字化。以IPD(集成产品研发流程)为例,每个研发节点都会有相应的投产比评估,数据搜集和测算都在IT系统上完成,自然降低了对于BP个人的依赖。

那么,这两个企业是否顺理成章在BP的劣后性设计上有突破呢?

有意思的是,华为尽管在岗位说明书上对BP有共同劣后的要求,但实际操作中,BP的浮动薪更多与业务部门的业绩间接关联,即考虑BP对于业务支持的表现,由业务和职能部门领导共同商议决定。

换句话说,华为的BP在激励上没有达到分享利润的程度。而海尔最初也并未将其激励与业务部门(小微生态圈)业绩直接挂钩。直到2019年开始推进“链群自组织”后,BP才在“增值分享”上与链群进入了统一逻辑。当然,由于尚且处于试水阶段,BP的增值分享一般只占到总收入的10%-20%。

这些企业在BP劣后性设计上的“相对保守”,可能有三个原因:其一,希望BP立场中立。正如一位华为受访者所言:“华为把财经和人力资源作为防范业务风险的堤坝,要求他们具有相对于业务的独立性。”

其二,考虑BP对于业务的贡献程度。当BP的贡献不能达到分享利润的级别时,共同劣后的设计就没有意义。换言之,在这方向上,标杆企业还有巨大的提升空间。

另外还有一个值得注意的角度。在七大企业里,尝试双BP深度协作的,仅有海尔。2014年,海尔将财务、人力、战略等角色的BP整合到一起,成为了一个名为“三自”的BP团队,意为推动业务部门自创业、自组织、自驱动。这让他们率先找到了BP之间的合作界面,在这种模式中,HRBP和FBP之间的职能出现交叉,成熟的“三自”里,两者甚至可以相互换位。这可能是不少企业需要对标学习的,也是大势所趋。

02

找病灶,终极解法

按照上面的逻辑分析可以发现,现在大多企业的BP建设可能都存在方向性错误。这里,我们暂且不分析相对缺乏存在感的FBP,炙手可热的HRBP俨然已经分为了几个流派:

一是专业派。他们依赖相对专业的选用育留方法论,在总部的预算空间和制度框架内,设计落地的解决方案(如职位晋升、奖金发放等),让业务部门的队伍健康发展。人力资源管理的专业意义毋庸置疑,科学的方案对于业务部门和公司自然有重要意义,当然,前提是方案本身要有质量。

二是文化派。他们依赖较强的人际感知能力,基于对公司文化的理解,帮助组织成员理解政策、舒缓情绪。这类HRBP特别擅长在变革中充当润滑剂,释放价值,他们的这些工作也的确可以缓解业务部门负责人和老板们的焦虑。

但两个流派对于业务的推动都不够直接,给HRBP们的舞台太小了,都不足以让他们创造真正的价值。于是,看似天花乱坠的功能很容易被业务部门认为是“花活”。当然,从积极的角度看,这些“花活”的确也为HRBP们的迭代争取更多的时间。

尽管方向明确,但要让HRBP和FBP们自带方法论去建立模型,赋能与激励业务,还是有点强人所难。一次,当我在某个企业内抛出这类定位,倡导双BP们转型时,FBP沉默不语,不置可否。而HRBP则当场回怼——“您描绘的东西很美好,但我们做不到”。事实上,大多传统HRBP和FBP内心都是这样想的,他们嘴上不说,无非是害怕暴露自己的胆怯罢了。

但我们不应该去责怪他们,从本质上看,这种僵局还是因为企业缺乏知识沉淀,缺乏方法论。

穆胜事务所曾经为一个企业提供平台型组织的服务,其中一项重要任务就是打造双BP为首的“组织中台”。但在实践中,FBP和HRBP都坚持自己只能“显差”,计算目标和现状之间的差距,根本不能从专业上找到问题的症结。至于如何“关差”,更是提不出任何意见。这个案例也引发了三个需要回答的问题:

其一,双BP应该做到这种专业程度吗?换个问题,如果是一个咨询公司和甲方进行讨论,如果前者不能在简单的交流中找到后者的症结,给出大概的改革方向,后者会买单吗?只怕是继续交流下去的可能都没有了,更不用说买单了。

而买单,就是对于咨询公司价值的最大认可。优秀的咨询公司必然有自己的“套路”,这些套路来自知识沉淀后形成的方法论。现实是,大多企业的人力资源管理和财务管理照本宣科,根本缺乏有效的方法论。我辅导的一家企业在招聘CFO时,我询问老板对于任职者的主要要求,老板居然回答“让财务数据反映业务变化”。各位,这要求高吗?他为什么会提出这种要求,不妨细品。

其二,业务部门就有自己的套路吗?当我们询问业务Leader如何“关差”,也是一头雾水,说到底就是“摸着石头过河,边走边找路”。但问题来了,他们并非初创企业,十余年的摸爬滚打中难道没有一点在业务上的“套路”总结吗?业务部门都说不清打法,却要靠HRBP和FBP来解围,这合理吗?

其三,企业要业务部门承接战略,要双BP确保业务部门承接战略,但企业老板和高层对于战略的理解真的透彻吗?即使他们理解透彻了,他们又向员工们说清楚了吗?我们看到的现状是,大量企业将战略解码等同于经营指标拆解,只会粗暴地往每个事业部压利润指标,留下一句——“赚多少再说,反正不能亏”。这类企业里,公司层面的财务和人力模型本来就简单粗暴,缺乏张力,又如何能够要求HRBP和FBP在业务层面去无中生有呢?

从那个时候,我们就肯定,要让组织中台这个“腰”硬起来,不能仅仅培训人才,更要迭代专业,不能仅仅改变两个部门,更要影响公司的底层逻辑。回顾海尔和华为的例子,其双BP之所以能对业务实施有效影响,实际也是因为企业全面推动了模型化、数据化、基线化。

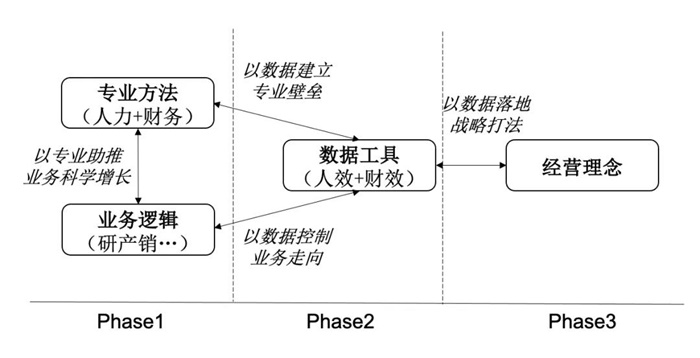

千里之行,始于足下。从打造双BP的角度切入,倒逼专业的迭代,影响公司的底层逻辑,可能是一个相对轻巧的方法。于是,我们开始为双BP群体定制了一系列方法论,希望帮助他们突破“夹层”,建立基于业务的专业模型。这可能需要搭建专业方法、业务逻辑、数据工具、经营理念四大模块,并连接形成体系合力(如图2)。

第一步是专业方法和业务逻辑的融合,其目的是以专业助推业务科学增长;

第二步是以数据逻辑倒逼专业和业务,其目的是让专业和业务都从“语文题”变成“数学题”,变得更加量化且可控。

第三步是以数据工具助推经营理念落地,实际上就是数字化的战略解码,这显然会增加战略落地的可能,极大程度上推动经营。

进一步,我们也对双BP的合作界面和流程进行了设计,希望能够推动这对黄金搭档早日珠联璧合。

图2:双BP转型进阶图

资料来源:穆胜企业管理咨询事务所

这个方向的探索更引发了我们的思考。数据工具显然是上述体系的核心,如果没有数据的支持,光有专业和业务模型的BP是不是会变成没有牙齿的老虎?目前为止,更多还是模型的问题,BP缺乏方法论,用不好数据。相较而言,数据稀缺不是最棘手的。但是,随着企业的发展,数据的问题迟早会浮出水面。

其实,业界也有这样的规律,人力资源部门转型三支柱后,SSC成立后会推动人力资源工作的标准化和数据化,往往能够给HRBP开展工作带来极大支持。从这个角度看,企业整体的“数字化”或“数智化”真的是回避不掉的趋势,“企业上云”势在必行!

至此,穆胜事务所大厂财务人力双BP建设研究报告已为大家呈现完毕。在该重磅研报中,我们为各位呈现了双BP变革背后的原因、方向、现状、难点和终极解法。在对标杆企业的深度研究中,我们发现尽管道路千难万险,但BP建设的魅力令人难以抵挡。该报告是穆胜事务所将标杆企业的深度研究和我所原创方法论相结合极深研几后的成果,值得各位借鉴。

作者简介:穆胜,穆胜企业管理咨询事务所创始人、北京大学光华管理学院工商管理博士后

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务