野心勃勃的二线城市,要靠高教“上位”了

作者|软科排名研究院 来源|软科(ID:zuihaodaxue)

城市,是资源聚集的产物。

在过去几十年里愈打愈烈的“资源争夺战”中,人口与资源都不断向一线城市聚集。而随着一线城市的规模到一定量级,承载力趋于饱和,经济增速放缓,人口和资源总会向外溢出。

二线城市,作为国家城市的中坚力量,其重要性越发突出。它们有一定的经济基础,活跃度相对较强,对优秀人才具有一定的吸引力,也正在或者即将成为未来几年国家布局的重点。

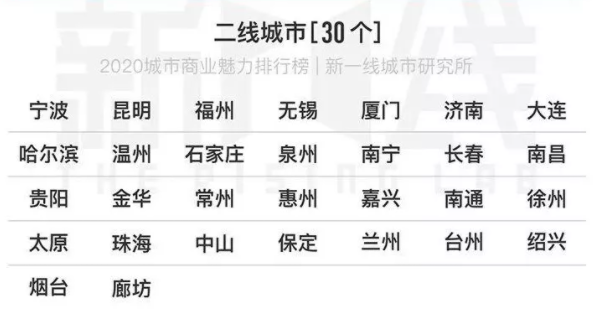

今年5月,第一财经·新一线城市研究所发布《2020城市商业魅力排行榜》,从五个方面来评出了30个二线城市。

第一财经·新一线城市研究所《2020城市商业魅力排行榜》截图

而城市与高教发展息息相关、互利共生。高等教育为城市经济、社会发展提供强大的智力支持和人才支持,是城市竞争力和可持续发展力的重要指标。二线城市作为全国城市的中坚力量,它们的高教发展,将大程度上影响了中国高教未来几十年的走向。

想打翻身仗,就靠“双一流”

可以看到,二线城市一般多为省会城市或东部经济发达省份的地级市,具备有冲击“新一线”城市的潜力。但更明显的是,大部分城市都并非传统意义上的“高教强市”,地位并不突出。

二线省会,助力还是拖累

在这30个二线城市中,包括福州,昆明,济南,哈尔滨,南宁,南昌,长春,贵阳,兰州、石家庄这10个省会城市。在软科(ID:zuihaodaxue)之前的《这些堂堂省会城市,连一所一流大学都没有》、《论最缺好大学,谁敢比这些地区更辛酸》等多篇文章中就曾分析到以上大部分省会或因经济发展落后、或因区位条件不佳、亦或是不够重视等问题,导致高教资源稀缺、人才吸引力不足、对外知名度不高的劣势明显。

二线省会,究竟是接受被质疑“拖累了名校”,还是靠宝贵的“双一流”资源打个漂亮的翻身仗?

哈尔滨的“双一流”高校并不少,其中最有代表性的哈尔滨工业大学,国内首个顶尖高校联盟C9成员之一的顶尖名校,就是黑龙江最闪耀的名片。甚至哈尔滨的城市面貌都是由几代哈工大建筑人塑造而成。霁虹桥、哈尔滨国际饭店、防洪纪念塔、工人文化宫、友谊宫等保护建筑,都是哈工大师生设计、主持修建或指导监督改造的作品。

哈工大对哈尔滨城市面貌的形成所做的贡献

(图源:哈尔滨工业大学空间服务网)

如今,哈工大成为东北经济转型走出经济困境的一个重要转折点之一。

早在2013年,哈工大就与黑龙江省政府共同组建了黑龙江省工业技术研究院。到2018年,研究院转化大批科技成果,为全省孵化了130余家科技型企业。在2019年黑龙江省召开的工业强省大会中,哈工大在许多产业布局中都是极重要的一份子。全省要打造百千万亿工程,涉及装备制造、信息、能源、动力、农业、健康医疗等,而哈工大在这些领域都有很好的人才、科技优势。

2019年黑龙江省工业强省大会(图源:东北网)

“哈工大坚持把服务黑龙江经济发展、振兴东北老工业基地作为责无旁贷的光荣使命。”哈尔滨工业大学校长周玉的话就是对“城市和高校共生共荣”的最好解释。

依托于名校的资源和优势,这是所有二线省会城市目前向一线发展的突破口之一。

二线地级市,非进即退

在这30个二线城市中,有几个地级市的身影格外引人瞩目。宁波、无锡、徐州、厦门、大连这五个城市虽不是省会,可因有“双一流”高校坐落于此,长期以来它们的发展都备受关注。

《这些一流大学,终究是独自扛起了整个城市的高教梦》中总结过厦门因城市规模难以扩大、体量较小而无法在高教上施展拳脚。而宁波、无锡、徐州在经济发展上已经交出了一份漂亮的答卷——2019年宁波的GDP总量冲到全国第12,无锡紧随其后位于第13,徐州则位于第27。对于地级市而言,能取得如此成绩已属不易。可如何把高教继续做大做强,是它们面临的最大难题。

若说最不容易的,当属宁波大学。办“双一流”难,办地方“双一流”更难,办一所不在省会的地方“双一流”更是难上加难。学校三十多年的发展,靠得更多的是众多海内外“宁波帮”和“帮宁波”人士、广大校友和社会各界的大力支持和帮助。到2018年,“宁波帮”人士累计为学校捐款超过7亿元,建造了50多幢大楼。宁波大学以第一完成单位荣获2012年度国家自然科学奖二等奖;在“双一流”建设中,宁波大学成功入选“一流学科建设高校”。这对于一所仅成立34年、不在省会、资源不占优势的地方大学而言,已是奇迹,可如何将学校在如今竞争激烈的大环境中继续办得更好更强,仍是个不小的挑战。

图源:宁波大学官网

江南大学、中国矿业大学同为当地“独苗”双一流,在2020软科中国大学排名中和宁波大学名次相当。江南大学和中国矿业大学虽是部属高校,但它们的2020年预算经费处于部属高校中下游位置,和地方高校宁波大学相比,差距不大。这也从一个侧面反映了三地高教发展的同一现状——相比大部分地级市,已属不错。但想要更进一步,政府能给予的支持有限,还需自身琢磨如何“突围”。

没有好大学,怎么成“一线”

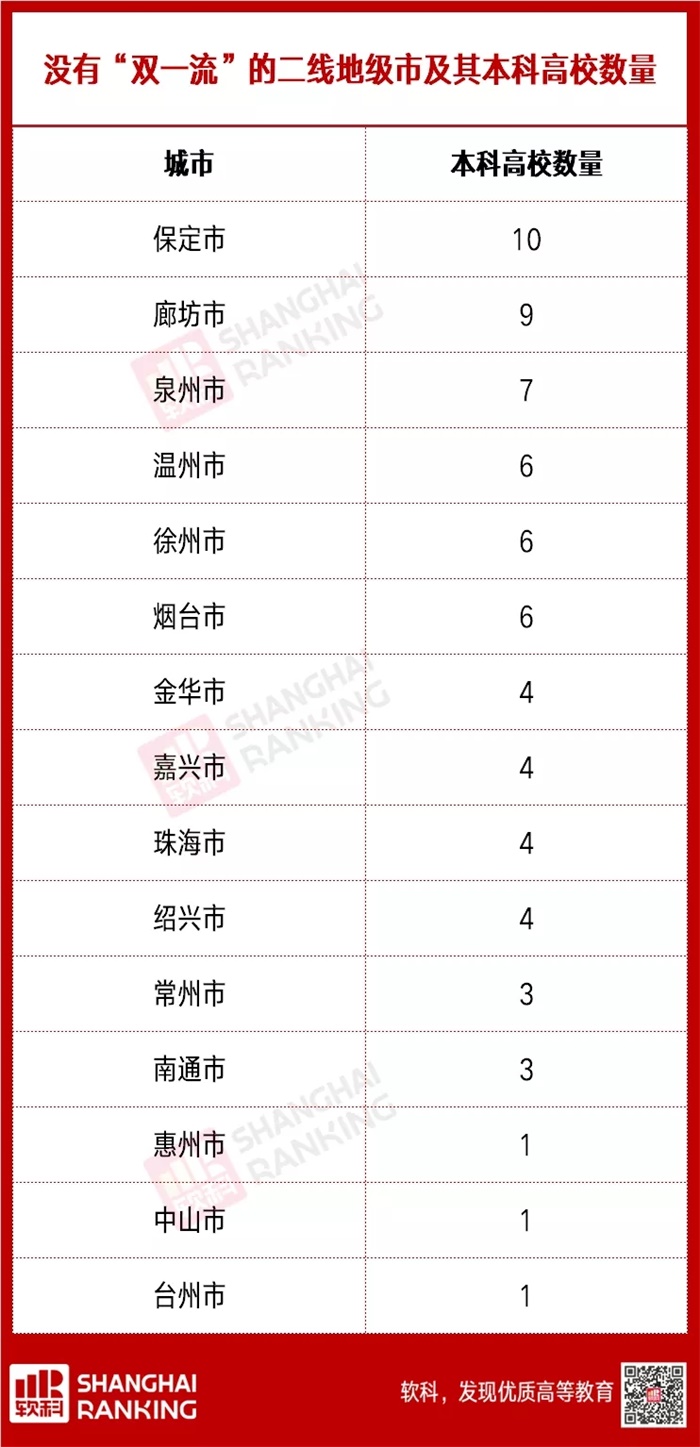

30个二线城市中,多达一半的是没有“双一流”高校的地级市。过去十几年里,它们在经济上已经取得了长足的进步,可仍处于高教发展的后发状态,面临着“被赶超”和“补课”的双重压力。

这些地级市,大多位于浙江、江苏、广东这三个经济强省,然而本科高校数量寥寥无几,且大部分都是学院。拥有最多本科高校的保定市,也区区仅有十所。

想成为“新一线”城市,好大学是标配。对于它们而言,夯实高教基础、完善现代高教体系、提高社会知名度,是当务之急。

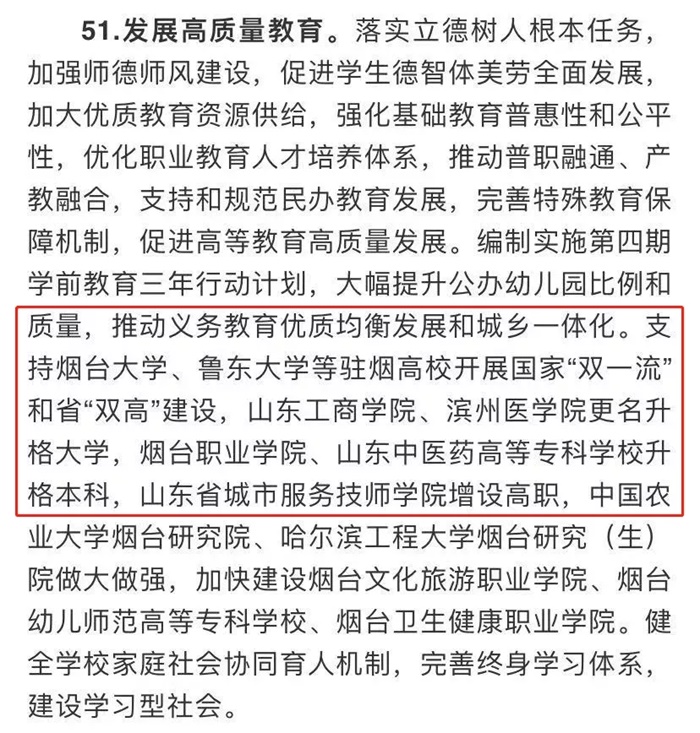

2019年9月,就有网友在人民网领导留言板上提出,烟台作为山东省内第三经济大市,但在高等院校发展上一直处于不力地位。近日,在“烟台日报”微信公众号就通过“十四五”规划构思展露自己在高校建设领域的愿景,提出支持烟台大学、鲁东大学等驻烟高校开展国家“双一流”建设,山东工商学院、滨州医学院更名升格大学,烟台职业学院、山东中医药高等专科学校升格本科。

烟台日报《中共烟台市委关于制定烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》截图

2020年11月,教育部拟同意嘉兴学院南湖学院转设为嘉兴南湖学院,设置为本科高等学校。目前,绍兴文理学院更名“绍兴大学”也在冲刺阶段,已经获得省教育厅公示,但还未被教育部审批通过。学校官网更是喊出了“坚决打赢更名设置绍兴大学这场硬仗”的响亮口号。

图源:绍兴文理学院官网

“双一流”的资源分配毕竟有限,相较于追求名号,充分利用当地的自然禀赋和特色优势,加强当地高校的特色学科建设,为当地产业发展提供最有力的支撑,走出具有地方特色的高质量发展新路,也不失为这些二线地级市的一个选择。

《河北省高校服务地方文化产业发展的现状分析》的作者就介绍了河北大学是如何服务地方文化产业发展。

河北省早从2004年开始就确立了发展文化产业的目标,在“十三五”规划明确提出,到2020年全省文化产业增加值占生产总值的比重超过5%,成为国民经济支柱性产业。在历史文化古城保定的河北大学,就整合校内的艺术、新闻、建筑等学科和人才优势,打造了以文化产业为主的综合性科技文化产业园。除此之外,河北大学还出台了相关政策,鼓励师生创办企业和相关服务机构,教师可以职务成果入股企业,成果的研究开发、实施转化中做出重要贡献的有关人员可占股份。通过这种模式,大学里无形的人文和艺术资源可以转化为真金白银。

图源:河北大学科技园官网

当地高校利用自己所具有的人才优势、人力资源、科学研究平台等开展研究和服务,成为保障地方产业发展壮大的中坚力量。河北大学对于保定、对于河北做出的贡献,就是最好的例子。

高校+科创,闯出一片新天地

二线城市,之所以是二线,比上不足比下有余,还在于没能突破当下的挑战和困局。若是不能把握时代风口发展高教,继续原地踏步,那二线城市终究只能止步于二线。

“科创”,就是一条突围之路。提升城市“科创”能力,对当地高教的改革和发展,特别是高校科技创新工作将产生巨大的推动作用。

例如地级市“最强王者”苏州,虽只有一所“双一流”高校,可苏州大学近年来取得突飞猛进的进步有目共睹,被称为“最强地方高校”。一方面离不开来自政府的大力扶持,另一方面也归功于苏大选择了走“科创”这条“阳关道”。

2008年初苏大推出了15个管理条例,从科研项目和经费管理、重点实验室建设和管理等多个方面,对科研创新工作予以了更为规范而有效的引导。据《科学时报》报道,与2007年相比,学校2008年的科技工作实现了多项突破:获得国家自然科学基金68项,全国排名由第64位提高到第46位,经费增长47%;国家重大项目增长达400%,国家级项目总经费增长达186%。

2013年,由苏大牵头的纳米科技协同创新中心入选国家首批“2011计划”,带动苏州工业园区内5家高校科研院所、200多家纳米企业及产业联盟,形成了3公里协同创新圈。2019年苏大入选教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,专利累计转让数量位居全国高校前10位。

有创新基因,就有高端人才;有什么样的人才,高校就有什么样的竞争力,城市就有什么样的未来。

或许是受到旁边苏州的启发和激励,另一实体经济重镇无锡的“科创”意识也随之加速觉醒。

据中国江苏网报道,2016年启用的江南大学协同创新中心,目前已吸引了数十所科研院所、企业研发中心入驻。江南大学累计已承担无锡市委托的各类课题300多项,与无锡企业的合作项目超过670个。

图源:江南大学协同创新中心官网

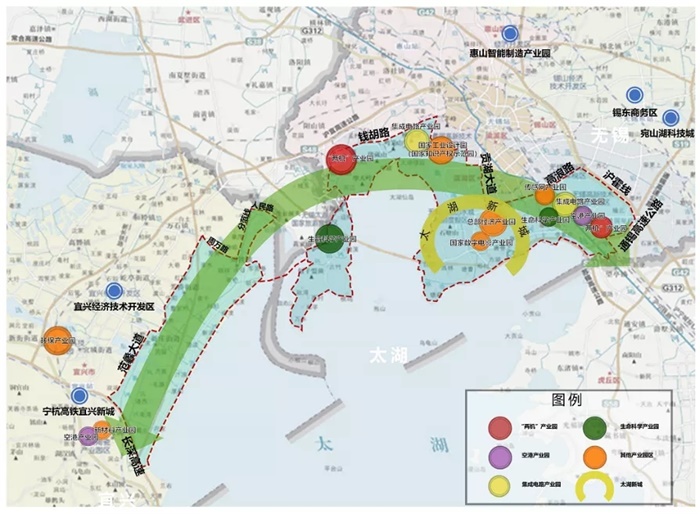

2020年9月,无锡再次出手,《无锡太湖湾科技创新带发展规划(2020-2025年)》重磅出炉,无锡以“科创”再次定义太湖。“江南大学将发挥强势学科优势,打造医学和健康学科群,针对无锡产业需要加强生物医药科研平台建设,助力无锡市太湖湾生态科创带建设。” “对标太湖湾科创带建设标准,太湖学院将更高水平谋划推进建设,努力为无锡培养更多针对性强、受企业欢迎的优秀应用型人才。”江南大学、太湖学院以及其他众多无锡高校也主动融入到太湖湾科创带建设中。

无锡太湖湾科创带示意图(图源:无锡日报)

早在2007年就踏上“科创”路的宁波,也从未停止过前进的步伐。2019年7月,宁波大学校长沈满洪表示,学校推出“一院一区”“一院一产业”,深度对接区域产业,打造以地方研究院为核心的区域创新服务综合体。

在2020年11月26日公示的《宁波甬江科创大走廊空间规划(2019~2035)》中,三大战略高地之一的全球新材料创新中心将依托宁波大学等高校院所的科研基础优势建设。目标将甬江科创大走廊建设成为“长三角地区具有全球影响力的引领性科创策源地”。

区位分析图(图源:浙江新闻)

然而从R&D(研究与试验发展)经费投入占比来看,二线城市还远远不足。例如2018年宁波R&D支出占GDP比重仅为2.4%左右,2019年济南、惠州、福州等二线城市的R&D占比均不超过2.7%;而和其他新一线城市、高教强市相比,杭州、南京、天津等城市均已超过3%,西安则是5.2%;一线城市北京R&D占比更是高达6.31%。

宁波市政府发展研究中心副主任黄建华也曾表示,和南京、武汉相比,宁波高校和科研院所资源相对处于劣势。宁波和昆明曾跻身“新一线”城市,可在2020年被“挤出”。若想要重回“新一线”,在“创新型”建设上还需继续加码。

想要获得长远的发展,在残酷的城市竞争中避免被边缘化、被埋没淘汰,高教就是最强有力的支持,“科创”就是最好的“背书”。

在过去很长一段时间,在中国的城市发展逻辑中,经济、高教、交通等各个方面资源都高度以极少数几个城市为中心来分配。

未来,一线城市当然将继续扮演“核心”作用。但正如国家中心城市的“扩容”所预示的,告别“单极化”的发展逻辑,未来中国城市将会更加重视培育多中心、城市群的格局。

无论是为加快解决区域高等教育资源“不均衡不充分”的矛盾,还是推动全省乃至全国经济总量的持续增加,都需要能够为国家分担的二线城市。未来的城市竞争,抢人,抢政策,抢资源,将主要在二线城市之间展开,而不再是单纯的二线VS一线。

二线城市高教的壮大,会带给我国高教更广阔的提升空间。中国未来几十年的高教舞台,将会是属于有着无限可能的二线城市。

参考文献

[1]腰部城市大战,影响中国下一个20年https://mp.weixin.qq.com/s/pywAZP_XeTKT8v3RWAgEhw

[2]马秀丽. 河北省高校服务地方文化产业发展的现状分析[J]. 产业与科技论坛, 2015, 14(022):99-100.

[3]苏州大学:科技创新重质量强服务

http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2009/5/219114.html?id=219114

[4]名城孕育名校 名校成就名城 无锡高等教育走出跨越式发展之路

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685052020576318261&wfr=spider&for=pc

[5]3大定位!宁波甬江科创大走廊空间规划发布

https://new.qq.com/rain/a/20201126A0GWK400

编者按:本文转载自微信公众号:软科(ID:zuihaodaxue)

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务