香港很惨吗:45%人住公屋,人均收入是深圳6倍

编者按:本文转载自微信公众号:未来城视(ID:wscgdz)

11月7日香港特区行政长官林郑月娥访深,讨论深港合作有关事宜,其中或包括深圳如何推出更多便利港澳居民在深圳学习、就业、创业、买房的政策措施。

那么,居住空间狭小的香港人,会不会真的来深圳买个大点的房子呢?

城管队长根据数据分析得出结论:香港的住房生活尤其是保障房方面,并不差。

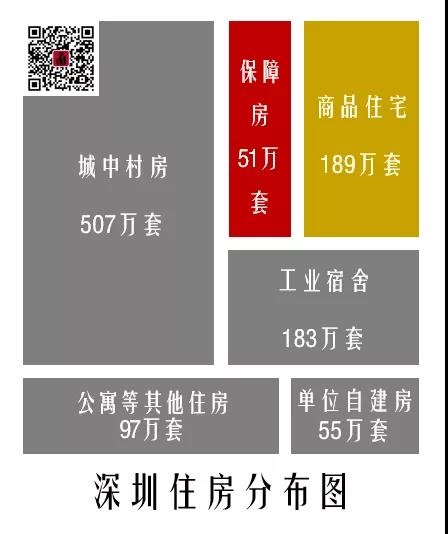

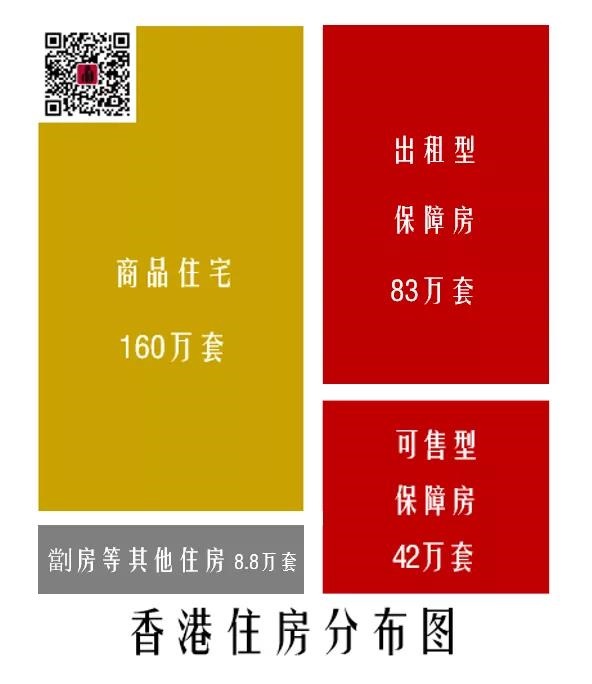

下面这张深港住房结构对比图,可以说明很多东西[1][2]。

01

香港低收入者一辈子住劏房?

逼仄无光、厨卫一体、床即是桌、寸步难行……这是许多人对香港拥挤居住环境的印象。被分割成一间又一间的劏房,仿佛成了香港低收入群体住房的主流,甚至有小报称住每月2000租金的劏房,不如去坐牢。

(深水埗劏房)

还有一种比劏房更加狭窄的房中房——笼屋。住在这种棺材般的格子间中,甚至连腿都伸不直,许多媒体为渲染香港民生之疾苦,常常拿笼屋大做文章。

(香港笼屋)

但实际上,劏房只是低收入香港居民排公屋过渡时期的临时居所,根据2016年官方发布的一份《分间楼宇单位的住屋状况》显示,香港有8.76万间劏房,仅占所有房屋的3%[3],而且随着公共房屋的不断增加和非法劏房的整治,这个数字在不断缩小。

至于“棺材房”,据《状况》数据,香港不带电表的“床房”只有3329户,也就是说,全香港750万人中只有至多0.04%的人住笼屋,而且据统计时间已经过了5年,现在住笼屋的可能就几百人了。

住笼屋的人数这么少,原因就是只要有香港合法的居民身份,就可以去申请公屋。笼屋中的人,并不是单纯的社会底层,而是偷渡过来的黑户、不敢将身份信息公开的逃债户逃亡户、甚至吸毒的瘾君子等等。

02

香港45%人住公屋

还在劏房中挣扎的人们,坚持几年便可住上公共房屋。据香港房屋委员会统计,公屋的平均轮候时间为5.5年,有超过58岁长者的家庭则为3年。并且,政府会为与家人同住的长者提供院舍式住屋,很人性化。而在内地,没人会得到这样的时间表。

林郑月娥也在《行政长官2019年施政报告》中做出承诺:目前香港公屋的轮候时间较长,未来十年我们会把公私营房屋新供应比例由6:4调整至7:3。

全香港已经有330万(45%)的人住公共房屋了,其保障房覆盖面之广,堪称两岸三地之最。

香港公共房屋分为两种,租的和买的:租赁型公屋的租金平均下来2000港币/月,可以一直住到你收入超过标准为止;可售型居屋则以市价5-7折销售,入住10年后可向政府补差价卖到市场。

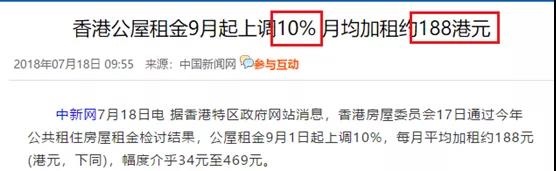

(10%是188港币,平均则是1880港币)

不过这种公屋和居屋的制度也带来一些弊端,就是因为申请公共住房有收入限制,很多家庭为了有申请资格,故意去找轻松闲适的工作,甚至其中一方不工作来压低家庭收入,在有些公共住房的配套可能好于商品房的背景下,这样并不利于社会公平。

(设有监控的香港出租型保障房)

(香港出租型保障房外景)

目前,深圳也在大力发展保障房计划,据深圳房地产信息网显示,安居房约有14万人轮候,按照 2035年170万套“二次房改”计划、每年2万套安居房的供应来计算,轮候时间可能要7年。当然,人才房的大力建设或分流一部分申请者,减缓轮候压力。

(深圳安居房轮候名单页数,每页20人)

深圳现在的住房结构中,约有50万套保障房,以平均2人/套来算,1344万常住人口中,有7.4%的人可以住在保障房中,如果按2200万实际管理人口来算,只有4.5%。

大多数深圳的“打工人”还是租住在上班更为便捷的城中村中。

(深圳福田沙嘴,一套租金为2200的出租型村房,图源:未来城视)

(深圳出租型村房白石洲外景 2020.10,图源:未来城视)

深圳城中村一套房的平均月租金在1700人民币左右(汇率采用港币:人民币=0.86,后文统一此标准),刚好差不多是香港公租房的平均月租金2000港币,但从两地的收入来看,人们负担起这个月租的难度并不相同。

03

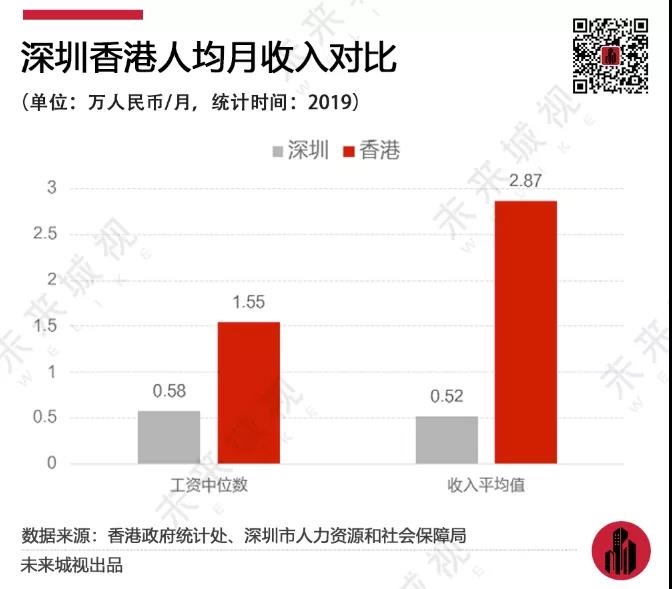

香港平均收入是深圳5.7倍

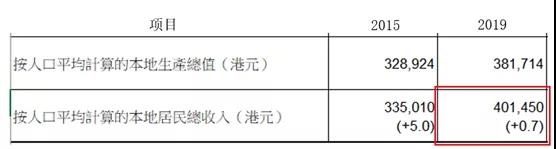

根据香港政府统计处数据,香港本地居民年收入在40.1万港币,折合人民币34.5万,月均2.9万,差不多人均腾讯的水平。

而深圳全市居民人均可支配收入为62522.4元人民币,是香港的约六分之一。

(香港居民平均收入,图源香港政府统计处)

不过,香港贫富差距大,2019年工资的中位数是1.8万港币/月,收入达不到社会平均水平的人还是占多数。

随着深圳的日益发展,2020秋季白领的平均薪酬已经达到1万元人民币/月,只比香港的工资中位数少50%,两地差距正在逐渐缩小。

另外,保障房方面,深圳的可售型人才房也在加紧配建,近几年和往后出让的每宗地块中,几乎都配有与商品房不准建立围墙的人才房,且十年后可以补差价出售。

比较巧合的是,深圳人才房补价出售政策,竟和香港的居屋出售政策一模一样。

(深圳人才房关于补缴差价出售的规定)

看来,深圳虽然提出学习新加坡保障房,然而实际上在学习的恐怕是香港,深港两地的高房价都来自于土地拍卖,而这是两地政府难以“割舍”的。在这种情况下,越来越多的人享受到保障房,但位置好、品质高、占据学位等稀缺资源的房子仍然保持高昂的价格,从而形成住房二元结构。

这或许是最可能的趋势。

04

结

我们经常会把香港房价“妖魔化“,注意力不是在100万/㎡的维港景观大平层,就是在不足10平/㎡的临时劏房当中,很少去关心多数老百姓的真实住房情况。

尽管香港人也会时常感慨,一生的积蓄都花在供楼上了。但完善的保障房政策、发达水平的中位数收入,还有丰富的精神文化生活,让他们的生活质量并不差。

毕竟高达84岁的人均寿命,是全世界都少有的。

香港老铁曾对我讲:

“如果香港人真系生活得甘惨,早就搬翻大陆,得闲食火锅啦!”

各路桥统计时间有差异,回本时间等数据为估算,本文图表仅供参考

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务