【“舔屏”+“电子舌头”成真!人工智能的“云味觉”时代来临】

作者|健哥健谈HealthWow

来源|健谈HealthWow全球医健科技随笔(ID:HealthWow)

我们在描述钟情于某物、某美食却不可得的时候,经常夸张的用“舔屏”一词来描述:除了艳羡之情的溢于言表,其实也是在表达一种“可望而不可即”的无奈。

尤其对于一些视美食为生命的“饕餮客”而言,再也没有明明知道美食在那儿,却看不见也吃不着更痛苦的了。

不过,近日随着人工智能和数字技术的迅速发展,尤其是诸多科学家“脑洞大开”的大胆创新,我们通过真实的“舔屏”来体验“千里之外”的任何美食,也许已经指日可待。

人工智能(AI)技术最大的想象力之一,就是让机器能够像人类一样,具备各种知觉,可以代替人类从事绝大多数的重复性和危险性工作,甚至将来能做出跟人类一样的判断和行为。

当然,这不可能一蹴而就,而需要一步步的发展。比如说,首先需要考虑的是,如何让机器具有我们人类的基本感觉能力?

人类的基本感觉:视觉/听觉/嗅觉/触觉/味觉

我们知道,人类具有五种基本的感觉能力:视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉。

人工智能技术发展六十多年以来,最为突飞猛进的就是最近的这十年了。

其中在视觉和听觉领域的进展,也就是图像、视频和语音领域,取得了最为突出的发展。可以说,“机器视觉”和“机器听觉”领域我们的技术已经炉火纯青。

在触觉和嗅觉领域,也持续有着相关的报道和进展。

比如前阵子英特尔公司发布的神经拟态芯片,就把实现“机器嗅觉”的可能性大大的推进了一步。

相比较而言,只有在“味觉”领域,过去在机器人和数字化领域我们并没有看到多大的进展。

“机器味觉”领域亟须取得突破。

令人欣喜的是,这一“落后”领域在近期得到了突破性的发展,甚至打开了让人惊喜的巨大想象空间。

01

虚拟味觉的"舔屏"神器,横空出世

我们知道,人类的味觉主要是靠我们的舌头来感知的。

不管是什么食物,我们都需要通过舌头来触碰之后,再经过大脑的分析来判断它的味道。

图源:摄图网

我们每个人的舌头上,都密密麻麻分布了大量的味蕾,它们相当于是我们的味觉感应器。

一个成年人大约有10000个味蕾,而每个味蕾又有大约100个味觉受体细胞,所以我们每个人都拥有接近一百万个味觉受体细胞!我们用它们来感知千奇百怪的人间味道。

其实,我们口腔内在舌头以外的地方,也存在着味蕾,包括上颚甚至是咽喉部都有味蕾。味觉背后的复杂性,可想而知。

人类感知食物味道的过程,简单的理解是这样的:

食物中的味觉物质被我们的唾液溶解后,会和我们味蕾上的味觉细胞的受体或者离子通道蛋白相互作用,产生出不同的味觉信号,这些信号再被传递给神经纤维细胞。

神经纤维细胞会进一步把搜集到的味觉信号,送到我们的大脑进行整合分析。这样最终我们才就有了味觉的感受。

世界上食物的种类,可以说是无穷无尽的;那可以想象,它们对应的味道也是无穷无尽的。

巧妙的是,我们人类的味觉感官却可以“化繁为简”,只通过5种基本的味觉感受,就能尝尽世间所有的味道!

这五种基本味觉分别是:酸、甜、苦、咸、鲜。

人类的味觉机制:味蕾、受体细胞和五种基本味觉

这里尤其需要说明一下的是,长期以来东西方都存在一个根深蒂固的错误认识:人类的舌头上存在着“味觉地图”,即认为舌头的不同部位各自负责感受不同的味道。。。但这其实是一个历史性的谬误。

事实上,我们口腔里的每一个味蕾都具有能够分别感受酸、甜、苦、咸、鲜的不同味觉细胞,所以我们的每一个味蕾都是可以“独自”感受这五种基本味觉的。

也就是说,我们人类的舌头对味道的感受,是广泛并且均匀分布的。

近日,日本明治大学(Meiji University)的研究人员Homei Miyashati(译为宫下芳明)教授和他的团队,就基于人类的这种味觉形成原理,开发出了一个可以“舔”的、能够产生不同味觉感受的电子设备。

在这个设备上,研究人员放置了由5个独立的琼脂凝胶(类似果冻的物质)棒组成的电极;凝胶棒里又分别放置了5种不同味道的电解质(甘氨酸、氯化镁、柠檬酸、氯化钠、谷胺酸钠),并且用不同颜色的5种食用色素加以区分:

甘氨酸-甜味-红色

氯化镁-苦味-棕色

柠檬酸-酸味-黄色

氯化钠-咸味-黑色

谷胺酸钠-鲜味-粉色

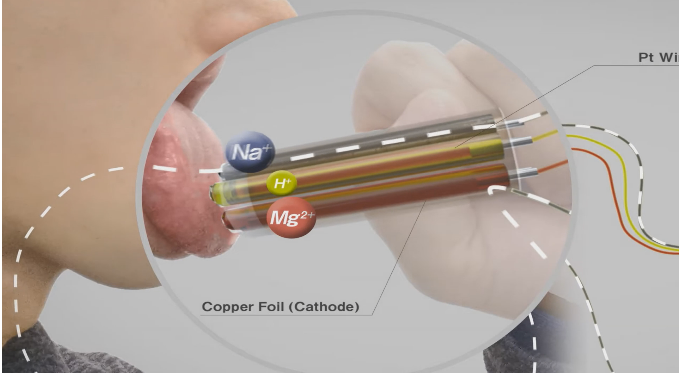

舔屏神器:“寿司卷合成器”的凝胶棒部分

凝胶棒的外部用铜箔包裹,外面再包上了一层海苔,看上去跟日本的寿司卷很像,所以宫下芳明教授给这个产品取了一个很“日本”的名字:“寿司卷合成器” (Norimaki Synthesizer)。

当人类“舔”它的时候,这个设备可以根据需要释放出酸、甜、苦、咸、鲜这五种不同的味道;更重要的是,它可以通过安全的凝胶内微电流刺激,利用这五种基本味觉之间的各种组合,在测试者的舌部虚拟出来各种复杂的味道。

舔屏神器:“寿司卷合成器”的凝胶棒、控制器及使用演示

简单的说,操作过程和原理是这样的:

把这个设备露出凝胶棒的一端轻压到人的舌头上后,如果不做任何控制,测试者可以立即感受到来自凝胶棒束的酸、甜、苦、咸、鲜这所有五种基本味道。

如果通过与凝胶棒束连着的控制器,选择性的对“凝胶棒”施加微小的电流刺激,那么在选定颜色的凝胶棒中,阳离子会在电流作用下移动(这个过程也称为离子电泳)到远端的阴极,也就是开始远离舌端,这时与舌头接触的该颜色凝胶对应的味道就会明显减弱。

改变调节对这五个凝胶电极的电刺激,抑制相应基本味道的释放,尤其是通过不同凝胶棒之间的“组合抑制”选择,就能够在测试者的舌端释放出不同的“虚拟”味道来。

这个过程从始至终,都不需要测试者做任何吞咽的动作。

因为最终味道的产生是通过抑制其中一种或几种口味来实现的,这种方法在工程学上也被称为“减法合成”(Substractive Synthesis)。

按照宫下芳明教授的解释,这个味觉过程的实现其实就像我们人类对颜色的感知。大自然虽然五光十色,有无穷多的颜色可能,但是其实都可以通过三种基本色(红色、黄色和蓝色,也称为三原色)的不同搭配,组合出来任何一种想要的颜色。

事实上,宫下芳明教授就利用这个设备,通过增强凝胶棒束的咸味和酸味,成功的在测试者舌端“模拟”出来了跟寿司几乎一模一样的味道。

舔屏神器:“寿司卷合成器”

发明者Homei Miyashita(宫下芳明)教授对此的进一步说明是:

“它可以合成任意的味道,并且也可以根据味道传感器接收到的数据而产生出相应的味道。。。有了它,用户可以体验到从软糖到寿司的各种口味,而不需要在嘴里放任何食物。”

虽然目前这个手持式的“舔屏神器”还只是一个原型设计,看上去也比较笨拙,但是宫下芳明教授相信这项成果已经开启了一扇打开“虚拟味觉”的大门,在此基础上存在着无数种味觉创新的可能性。

Homei Miyashita(宫下芳明)教授

也许不久的将来,我们就能随时随地,用这款设备创造出任何一种我们想要的食物口味,比如牛排、冰淇淋、巧克力。。。

想一想:如果有一天在飞机或者地铁上,你馋了的时候,随手拿出包里的一根“舔屏神器”塞入嘴里过瘾,甚至可以实时自选口味,你身边的人该有多么诧异,或者艳羡?!

除了娱乐意义之外,这款“虚拟味觉”设备对于那些有着基础疾病,需要控制盐分、糖分和其他成分摄入的病人群体,或者那些需要减少每日摄食量来控制体重的人来说,也不啻是是天大的福音。

02

IBM的“机器味觉”梦想:电子舌头

宫下芳明教授开发的“舔屏神器”,最令人激动的是它今后能够“从无到有”的,按照实际需求“虚拟”出任何想要的味道出来。

不过,要让机器人能够实现真正的“机器味觉”,我们还需要有能够分辨出任何食物味道的数字产品。

针对人类“机器味觉”的梦想,一个不太广为人知的进展是:

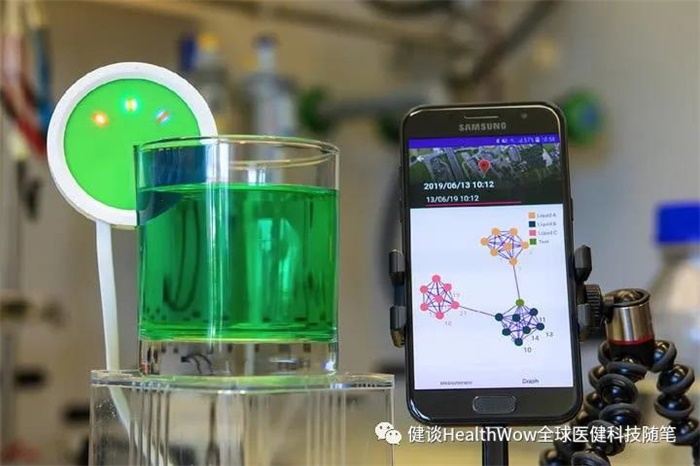

其实在去年下半年,IBM公司就推出了一款便携式的“人工智能舌头”(以下我们称之为“电子舌头”),它的名字叫做Hypertaste(超级味觉)。

IBM的Hypertaste,“电子舌头”示意图

不过和日本科学家开发的虚拟味觉的“舔屏神器”不一样,IBM开发的“电子舌头”,利用到了先进的人工智能技术,而且配备了特殊的味道传感器,主要目的是用来“品尝”和识别不同的液体,也就是味觉识别。

味觉识别这种基于“模式识别”原理上的应用,比较类似我们日常已经比较熟悉的人工智能产品,例如语音识别设备(比如智能音箱)、图像识别工具(比如新冠肺炎的CT辅助诊断)与我之前介绍过的气味识别方案(比如英特尔的“机器嗅觉”芯片)。

简单的说,就是让机器代替我们去识别不同的味道。

这种能力,是让机器具有人的基本感知能力之前必须接受的挑战之一,也就是“机器味觉”。

而且,这种“机器味觉”能力应该是不依赖于高端、昂贵的化学分析实验室来实现的,而应该是低成本的、快速的、便捷的、可靠的。

IBM公司“电子舌头”项目的研究人员之一Patrick Ruch这样介绍他们开发的初衷:“人类味觉在识别不同液体的方面非常出色。” “虽然我们不一定必须计算出液体中各种成分的确切数量,但我们可以完成识别相同液体这样的事情。”

在人类的自然味觉方面,其实我们并不是依靠分析食物或饮料中存在的每个分子来识别它们的,我们的口腔里也没有所有分子的受体。

事实上,我们人类的味觉是通过所谓“组合感应”的方式来实现的。

简单地说,我们通过口腔里各个味觉传感器对不同的化学物质同时做出反应,然后把所有这些味觉传感器的反应综合起来,通过味觉系统内复杂的、交叉的传感器阵列,最终就可以获得有关液体的整体味觉信号。

这种信号也被称为“液体指纹”。

IBM的“电子舌头”Hypertaste的设计,也遵循了类似的“组合感应”的原理:

Hypertaste使用了电化学传感器的阵列,它们由成对的电极组成;每个电极上都覆盖了专门设计的聚合物涂层,这些涂层可以用来捕获一系列不同的的化学信息。

当“电子舌头”浸入不同的液体中后,每个电极都可以通过测量到的电压信号来检测到液体中分子组合的存在。

所有电极对的电压信号汇总起来,形成的组合电压信号,就代表了目标液体的“液体指纹”信息。不同成分的液体,对应的“液体指纹”是不一样的。

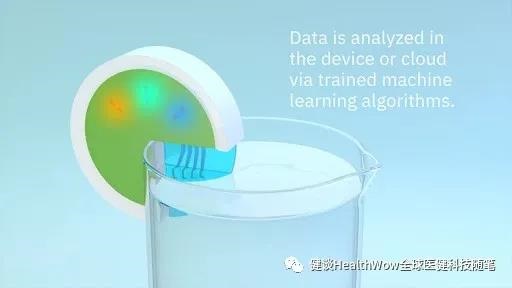

相关的“液体指纹”数据信息,可以通过手机等移动设备上传到云端服务器,在那里进行人工智能分析。云端的机器学习算法会将上传的“液体指纹”和已知的液体数据库进行比较,寻找出那些最相似的部分,然后将匹配的结果返回到手机等移动设备的应用程序上。

这整个过程,也就是从传感器浸入液体的那一刻,到在手机等移动设备上显示出识别结果,只需要不到一分钟就能完成。

IBM“电子舌头”Hyperstate的便携性,加上云端的快速人工智能分析,使得它具备了足够的灵活性,包括无需更改硬件就可以在任何地方迅速重新配置传感器,以使其适应新的味觉鉴定任务。

这其实也是我们当下物联网发展急需,但一直缺少的一个模块:化学传感器,所以“电子舌头”的出现,对于物联网今后的发展意义也非常重大。

IBM的Hypertaste“电子舌头”的人工智能模块

IBM的“电子舌头”,证明了便携式设备可以对复杂液体进行快速的“液体指纹识别”。

大量的行业都将受益于这种技术,包括工业供应链、食品、饮料、环境监测、制药和医疗保健等。总之,对于任何想要快速检查特定液体成分的情况,它都可能会非常有价值。

一些可以参考的潜在应用场景就包括:

对不同红酒的年份进行采样,或者鉴别假冒的葡萄酒或威士忌。

检查生产商提供的特定食品,确保品质。

检测供应商提供的原材料,可以确保它始终来自同一地点。

对人群的尿液进行采样分析,以进行与个人健康相关的诊断。

对偏远地区的湖泊或河流进行即时的水质检查。

“电子舌头”可能的应用范围很广,想象力空间巨大。

我们可以相信,通过不断的改进和创新,在复杂液体的快速识别方面,这种利用人工智能(AI)技术的便携式化学传感器产品,将满足许多行业的未来需求。

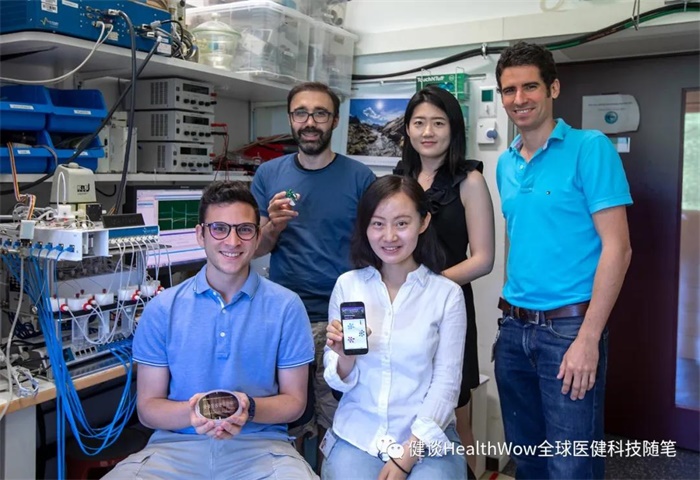

IBM的Hypertaste“电子舌头”,研究团队合影

03

“虚拟味觉+机器味觉”,

足不出户尝遍天下?

接下来我们脑洞大开一下。。。

IBM的“电子舌头”,未来应该能够可靠、快速的分析任何液体的组合成份,那这其中肯定就包括了各种美食!

那是不是可以这样畅想,在不远的将来,我们可以随身携带一个便携式的“美食版电子舌头”,需要的时候插入到任何美食中,就能够快速的分析出其中的各种组合成分。

我们再脑洞大开一下。。。

明治大学的“舔屏神器”,未来能够在我们的舌端根据需要制造出任何需要的“虚拟味觉”。

那如果把“舔屏神器”和具有““电子舌头”对接在一起使用,会发生什么?

不妨想象这样的一幅场景:

不久的未来,你的好朋友在香港出差,发现了一家当地特别好吃的清汤牛腩店,他(她)非常喜欢,想让你也品尝一下。。。那么他可能只需要将随身携带的“美食版电子舌头”插入美味的清汤中,“电子舌头”的传感器就能够接收到清汤的美食成分,并且上传到云端进行人工智能分析,之后云端再把相关的“美食指纹”结果传到你手上的“舔屏神器”上。。。这时你把“舔屏神器”放在舌头上,启动后本地的味觉控制器就能够将香港那端牛腩清汤的味道,根据“美食指纹”的信息,完美的“虚拟”出来体现在你的舌尖。。。

那该有多么神奇?!

足不出户,人人都可以“尝遍天下”了。

当然,我们这只是按照目前这两个产品未来的方向,“合理”的畅想了一下

事实上,我们应该清楚,不管是“舔屏神器”还是“电子舌头”,现在都处于发展的早期,不能过分捧杀或夸大。

不过可以笃信的是:人工智能和数字技术,必将改变我们的未来。

“云吃饭”,脑机接口,全自动外科手术,甚至像《西部世界》那样栩栩如生的服务机器人。。。

这些离我们,都不会太遥远了。

【参考来源】

https://techxplore.com/news/2020-05-digital-device-virtual-food.html

https://www.ibm.com/blogs/research/2019/07/hypertaste-ai-assisted-etongue/

编者按:本文转载自微信公众号:健谈HealthWow全球医健科技随笔(ID:HealthWow),作者:健哥健谈HealthWow

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务