【Pubpeer】再发狠,10小时揭发了这位作者16篇有问题的论文

作者| Jack 来源|Hanson临床科研(ID:HClinicalResearch)

昨天大家都在热议8个不同单位的不同作者发表了高度雷同的研究论文。禁不住诱惑,只是去pubpeer多看了一眼,结果,眼睛就被亮瞎了。

因为发现学者Actinopolyspora Biskrensi,竟然在10个小时连续不休地更新和揭发通讯作者为Hua Tang的论文,并质疑其16篇论文有问题。

看,之前的10个小时一直没有任何人发帖,直到这篇针对“miR-23a targets interferon regulatory factor 1 and modulates cellular proliferation and paclitaxel-induced apoptosis in gastric adenocarcinoma cells”论文的质疑有了更新,然后就一发而不可收。

第1篇

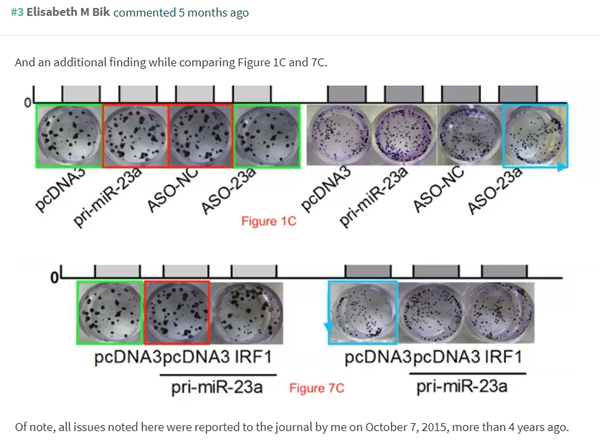

在5个月前,Actinopolyspora Biskrensi针对通讯作者Hua Tang在2013年发表在PLoS ONE上一篇文章提出质疑,认为这篇文章图1C有两张图片有重叠。

随后著名的学术打假专家伊丽莎白·毕克(Elisabeth Bik)补充了更多质疑,发现图3E, 5B和7A有很多相似的条带;以及图1C和7C多张图片一样。

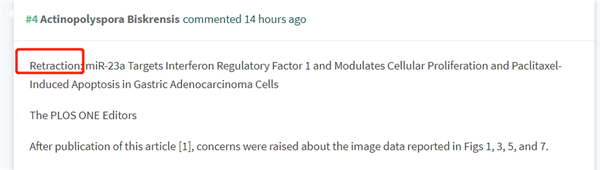

终于,美东时间2020年5月29日,这篇文章被撤稿。

第2篇

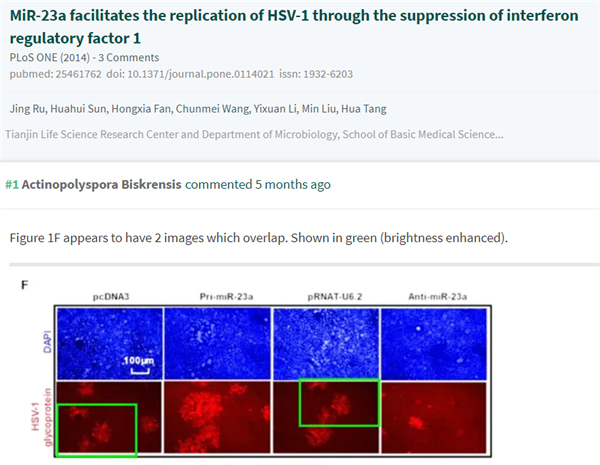

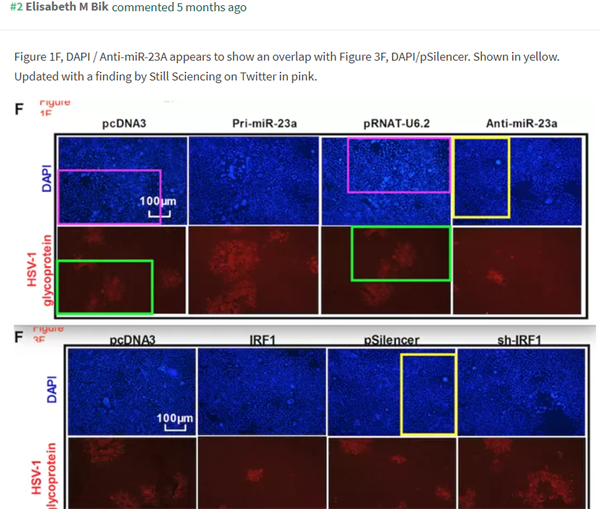

同样在5个月前,Actinopolyspora Biskrensi质疑该作者发表于2014年PLoS ONE的文章,认为图片有重叠。而这时,2013年撤稿文章的第二作者已经成长为第一作者;不同的第一作者,一样的科研方式。

Bik博士同步跟进,找到更多有重叠的图片。

5月29日,PLoS ONE编辑部给出令人诧异的处理意见:Expession of Concern(表达关注)。

似乎是对编辑部和当事人的处理方式感到很不满意,Actinopolyspora Biskrensi在更新了上述两个质疑的处理结果后,马上对Hua Tang作为通讯作者的其他论文进行了地毯式核查。结果令人瞠目结舌。

第3篇

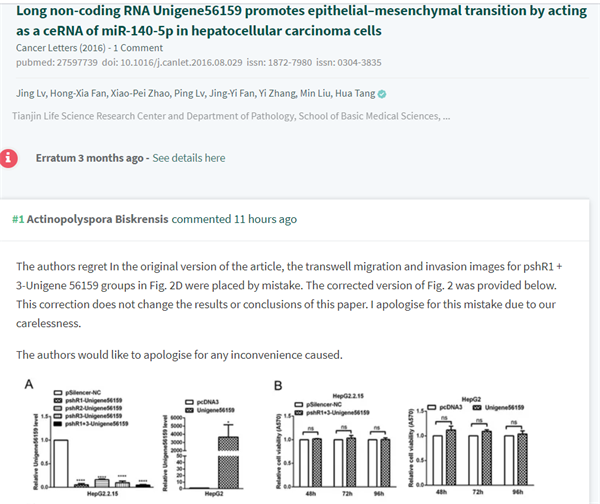

通过检索,Actinopolyspora Biskrensi发现该文作者于2016年在Cancer Letters发表的一篇论文做过勘误,并承认因为粗心而放错了图。

第4篇

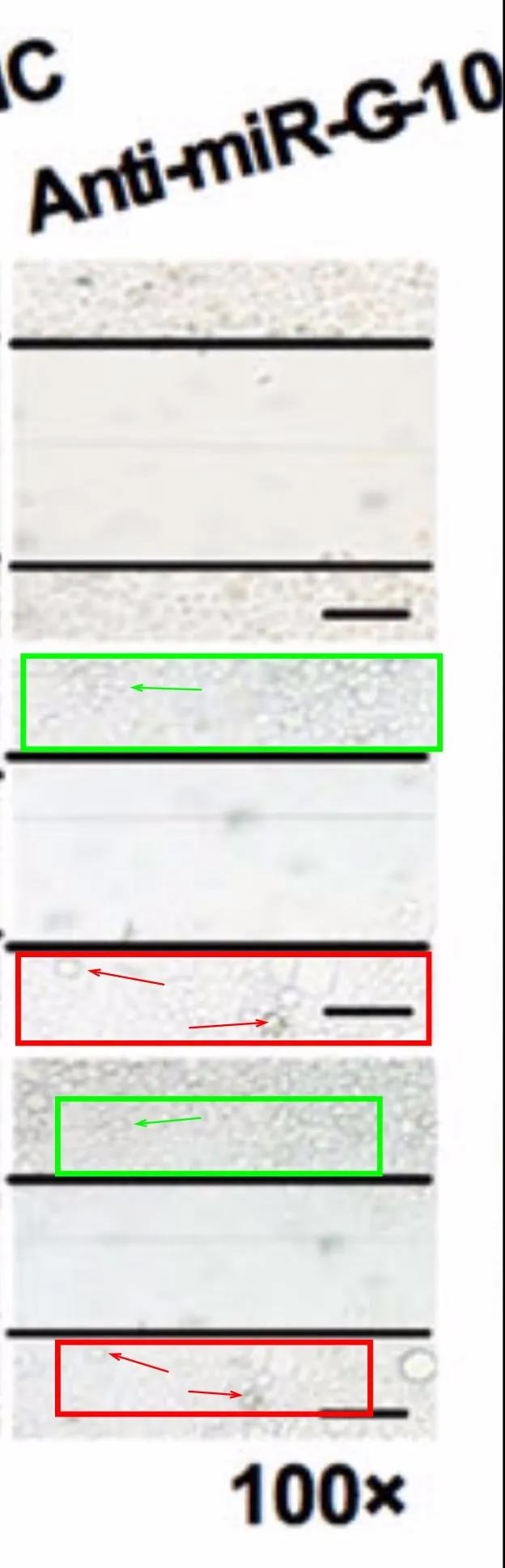

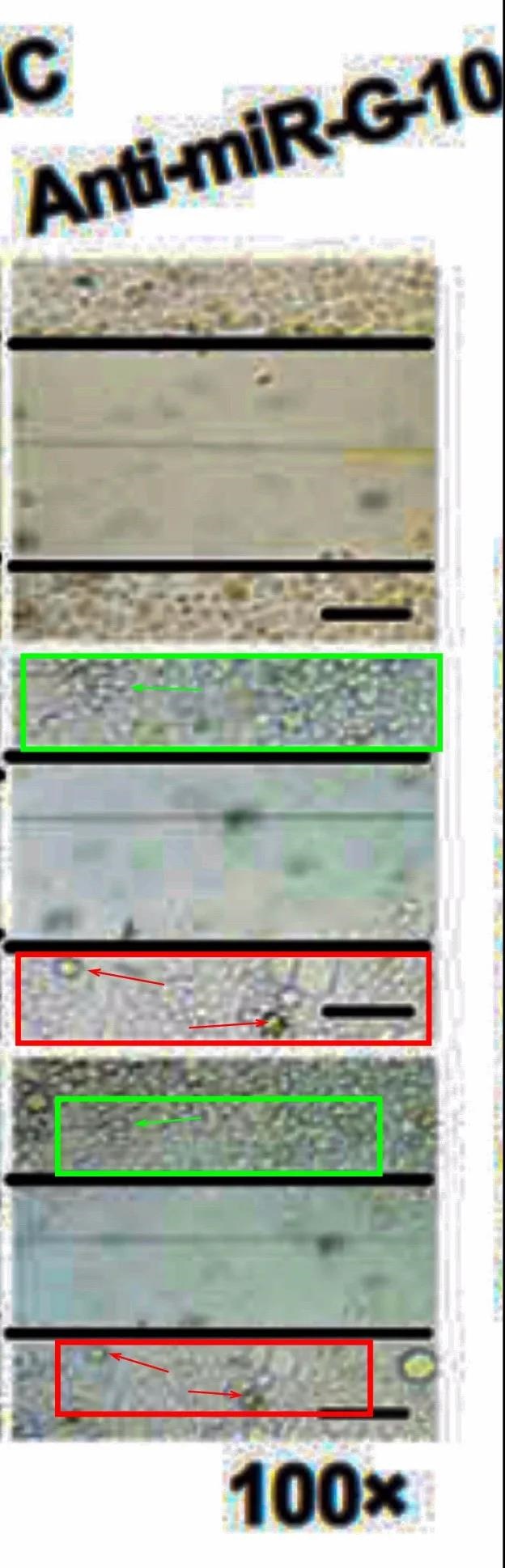

该作者于2019年发表于Cell Death and Disease的一篇文章。尽管这篇论文中图片很模糊,但是Actinopolyspora Biskrensi仍然克服了重重困难,通过不懈努力分析出其图片有重叠。

第5篇

该作者于2019年发表于EBioMedicine的一篇论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图5E两张图有重叠。

第6篇

作者发表于2018年Journal of Experimental and Clinical Cancer Research的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图5E两张图有重叠。

第7篇

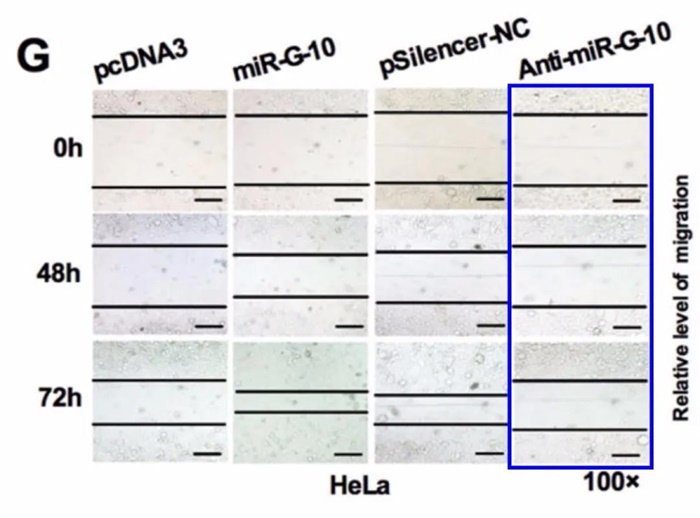

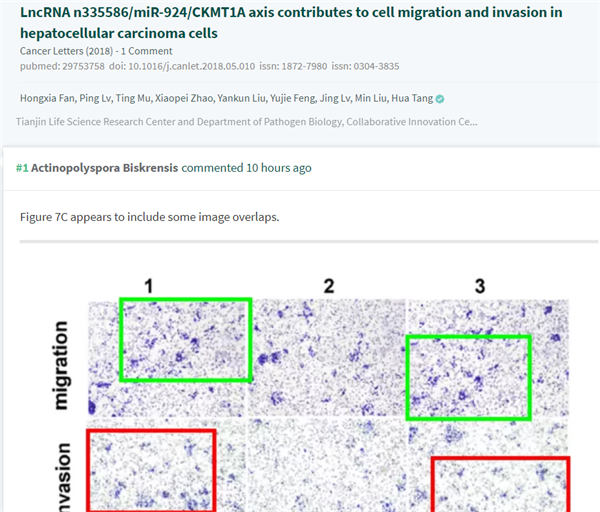

作者发表于2018年Cancer Letters的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图7C有多处重叠。

第8篇

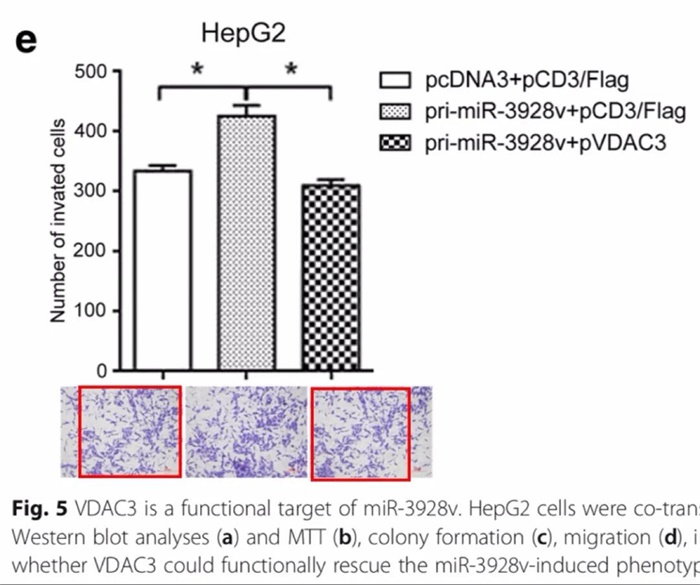

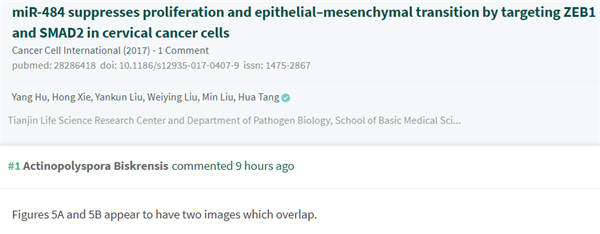

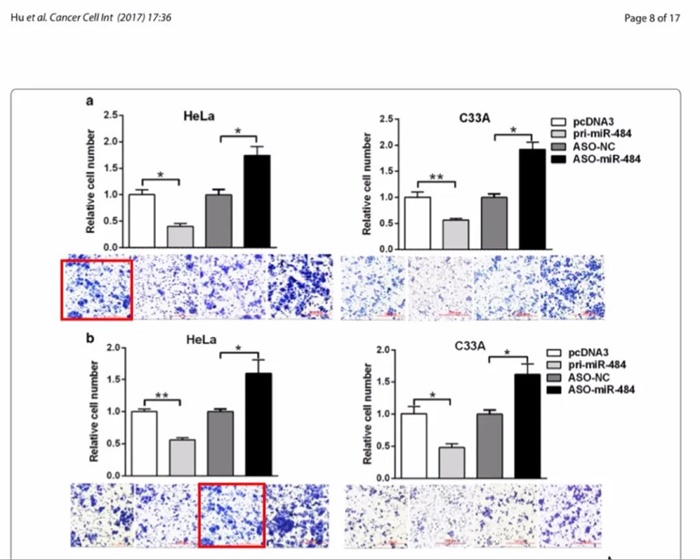

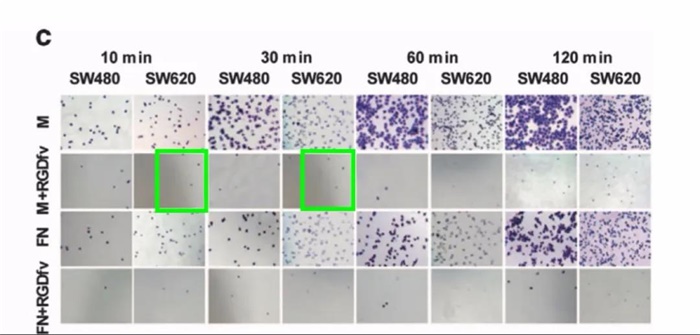

该作者于2017年发表于 Cancer Cell International的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图5A和5B有重叠。

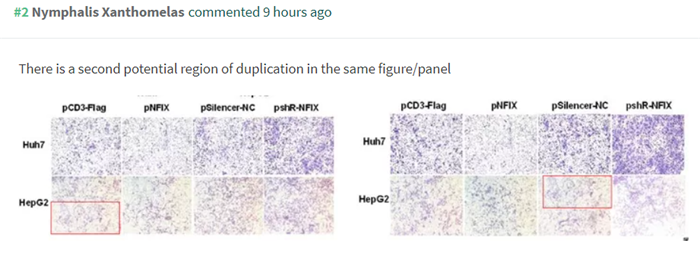

第9篇

该作者于2018年发表于Oncogenesis的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图5E图片有重叠。

另外一位科学家补充了其发现的另外一张可能有重叠的图。

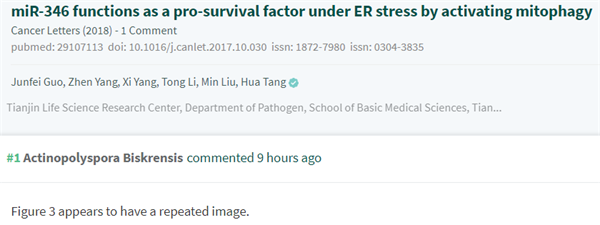

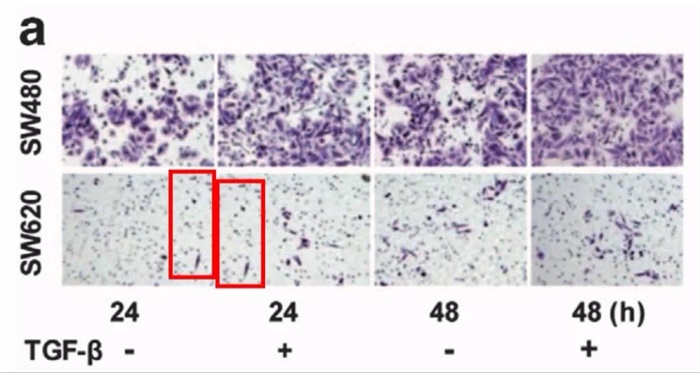

第10篇

作者于2018年发表于Cancer Letters的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图3有图片重复使用。

第11篇

作者于2017年发表于Cell Death and Disease的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图1有两处图片重叠。

第12篇

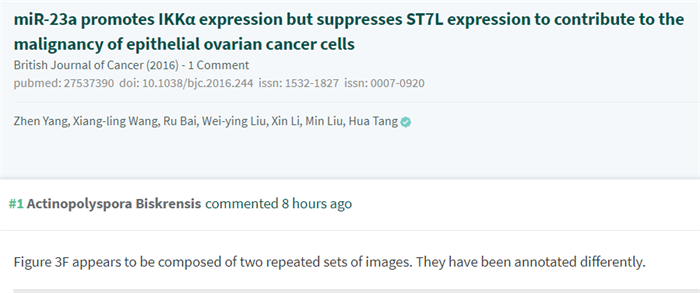

作者于2016年发表于British Journal of Cancer的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图3F有两处图片重复使用。

第13篇

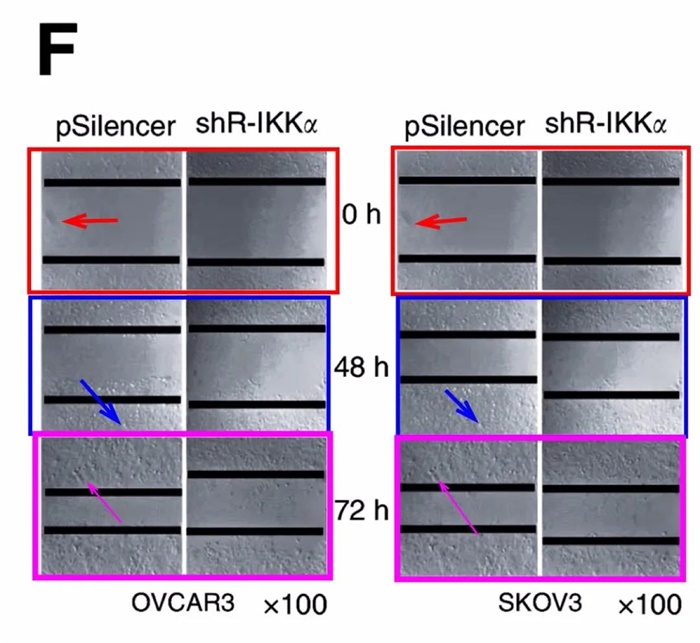

作者于2016年发表于PLoS ONE的论文,Actinopolyspora Biskrensi认为图3B有图片重复使用。

第14篇

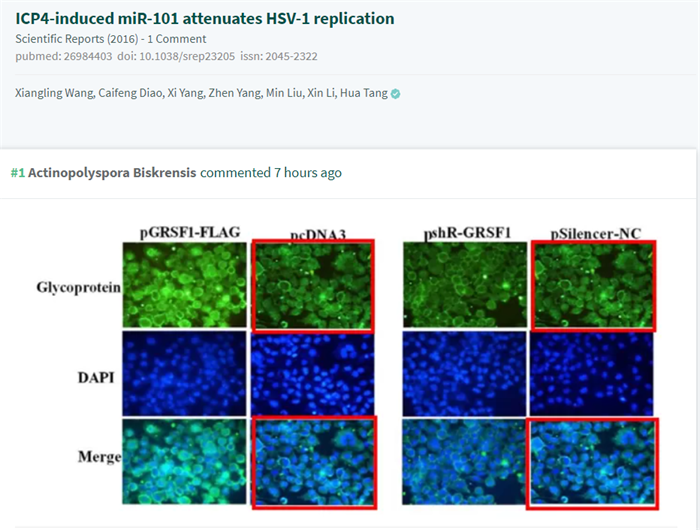

作者发表于2016年Scientific Reports的文章,Actinopolyspora Biskrensi认为。。。不,Actinopolyspora Biskrensi啥也没说,只是把图片放上了。可能Actinopolyspora Biskrensi也没想到竟然作者竟然发表了这么多文章,而这些文章竟然有这么多问题。烦了。

本编辑不停截图,都烦了;咋还没有完?别说打假专家还要一张张仔细看了,这可是极大的工作负担。

第15篇

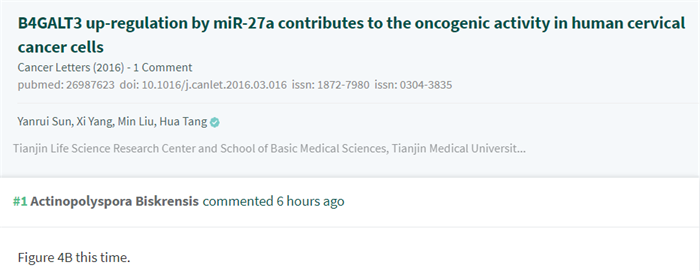

作者发表于2016年Cancer Letters的文章,Actinopolyspora Biskrensi真的受不了,只是说“这次是图4B”。

第16篇

好了,知道读者您也看烦了,太多了。我保证,这是最后一篇。

估计Actinopolyspora Biskrensi已经累坏了,但成果如此辉煌,也应该可以心满意足地睡觉去了。

因为作者没有满足他设想中的撤稿,竟然做出了这么疯狂的事情。

不过我还是有点疑问,这位Hua Tang教授到底发表了多少篇通讯作者论文啊,竟然有16篇被找到茬。

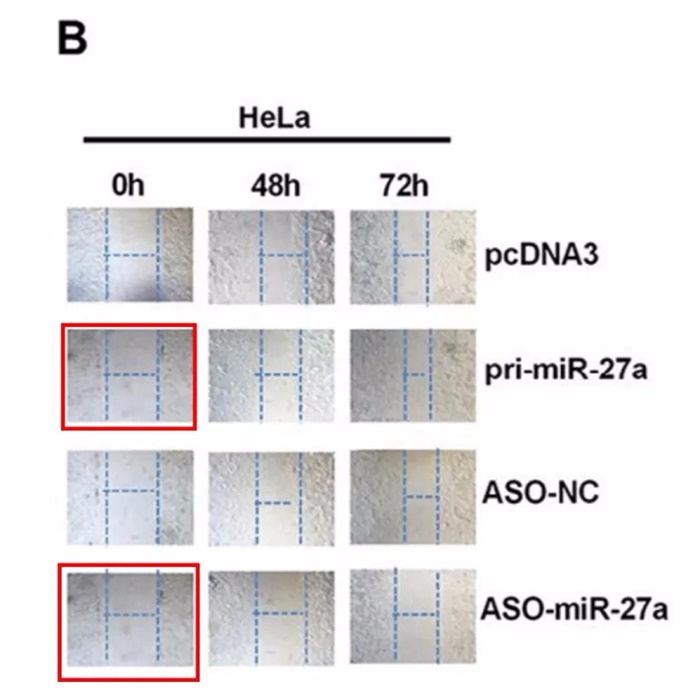

用了作者留的email做了检索,有20篇。意味着所发表的论文中80%(16/20)被质疑,其中早期质疑的3篇已经得到证实和处理。

今天没有评论,只有悲伤。因为我查了作者的背景。

不行,被爆出连续6年、共16篇论文图片重叠或者重复使用。对这个事,真是憋不住,还是说几句吧。从三本到美国名校科学家,再到海归后拥有地位和基金,虽非施、饶,但也是春风得意。可惜了...我也由此收回昨天推文中说的话“通常对于教授或者主任来说,相对地位越高越倾向于洁身自好(不再造假)。毕竟,已经功成名就、名利双收,挣来的地位艰辛而曲折、失去地位只需一件小事。”

人性啊...

在检索这些质疑过程中,我也发现,所谓做生物医学科研培训大牛总结的课题设计套路“A基因/分子通过调控B机制影响C疾病的D功能”,和研究的四个维度,Tang教授2013年的论文就已经应用得非常轻车熟路了,那时Tang教授已经是通讯作者。论文题目常常精辟地把ABCD这几个核心要素纳入进来,从而清晰地展示出研究的核心结果;而Tang教授论文的题目一直都非常清楚可读,展示着其在生物医学科研方面的造诣。我们是临床科研号,也借此机会重温经典临床研究的四个维度:组织发现、细胞检验、动物验证和分子机制。在论文中则依次通过组图反应出来,如下图所示。

课题设计或者基金申请,至少要有组织发现和/或细胞检验结果作为工作基础,而去解决动物验证和分子机制两个问题。

文章千古事,一旦发表就是终生的标记。千文不要因为一时着急,去给自己造一个永远顶在头上的雷。

编者按:本文转载自微信公众号:Hanson临床科研(ID:HClinicalResearch)

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务