车企“做贼心虚” 降价也难逃反垄断处罚

2013年,我国汽车产销量双双突破2100万辆,连续五年位居全球首位。而作为全球第一汽车市场,却被外资与合资品牌主导,自主品牌的生存空间被挤压。凭借在品牌、技术、资本等反面的优势,外资企业在整车销售、零配件供应、维修等方面掌握话语权,消费者处于弱势地位。我国法律法规的不完善以及执行的不到位,也为外资企业的猖狂提供了生存的空间。

今年年初,中国保险行业协会、汽车维修协会联合发布我国常见车型“零整比”系数,特别是高达1000%以上的“零整比”系数,更是让消费者见证了外资企业的中国市场的垄断地位。

7月初,我国相关部门终于扛起了反垄断的大刀,挥向外资企业,以奥迪、奔驰、路虎为代表的外资汽车品牌开始下调整车及零配件的销售价格。虽然反垄断并不仅仅是针对外资汽车品牌,但是在中国汽车市场,外资汽车品牌的垄断行为已经是不争的事实。

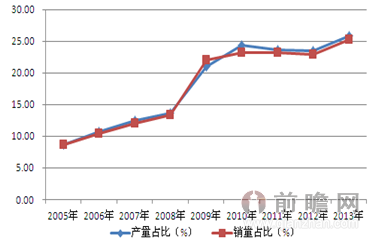

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国汽车销售行业发展模式与投资战略规划分析报告》研究显示:2005-2013年,我国汽车产销量占全球的比重呈一致走势,且整体呈上升的趋势。2013年,我国汽车产销量占全球的比重分别为25.33%和25.74%。

图表:2005-2013年中国汽车产量占全球比重图(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

前瞻网汽车销售行业报告分析认为,面对如此庞大的汽车市场,如果任由外资汽车品牌垄断市场,攫取高额的利润,不仅仅是侵犯了消费者的权益,更是不利于我国汽车产业的发展与转型升级。

8月中旬,我国汽车反垄断调查开除了第一张罚单。湖北省物价局召开规范汽车销售中的价格行为提醒告诫会,通报了武汉4家宝马4S店协商统一收取PDI检测费(俗称新车检测费)构成价格垄断协议的违法行为,并依据《反垄断法》对4家宝马经销商给予行政处罚,罚款总金额达162.67万元。

作为消费者,我们痛恨品牌汽车的垄断行为,依仗在汽车市场积累的实力,在中国市场养尊处优。但是,我们更应该反思是什么原因导致了他们在中国汽车市场的垄断地位,以及在此次反垄断调查之后如何杜绝垄断行为的再次发生。汽车企业的个体行为是导致汽车垄断的主导因素之一。但是我们更应该看到,汽车法律的不完善与缺失,以及相关部门的不作为也是重要的因素。

随着我国汽车产业的发展,特别是借助电动汽车实现弯道超车,成为全球名副其实的汽车大国。相关部门应该完善相关的法律法规,加强监督执法力度,创造一个公平的竞争环境。

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务