前瞻者说 | 专访保险业老将万峰:行业发展在变,寿险公司如何应变?

中国保险行业正在发生变化。

作为金融业的重要组成部分,过去十年,中国保险业搭乘资本市场的红利,经历了高速增长阶段,连续四年保持全球第二大保险市场地位,年复合增长率达到15.5%,显著高于发达国家和世界平均水平。

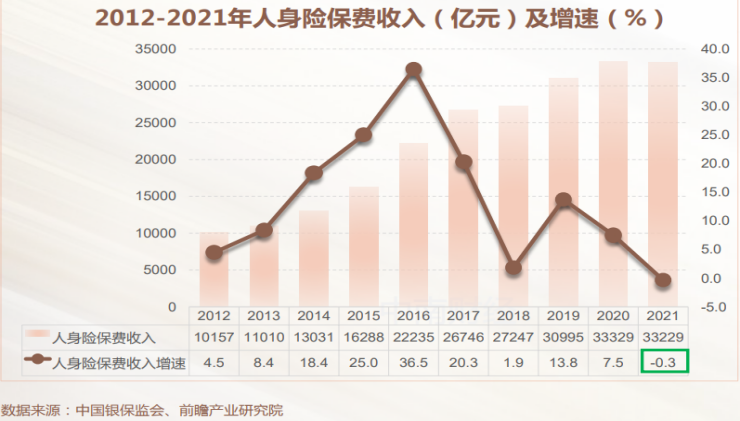

然而从2021年开始,保险行业发展却迎来“急刹车”。当年人身险保费收入和增速首次出现双负增长,显示开始进入下行期。

根据银保监会发布的数据显示,2021年保险行业净利润为2197亿元,同比下降30%;其中,人身险公司下滑最严重,降幅高达39%。即使截至到今年前三季度,大部分险企盈利状况仍然不乐观,行业盈利仍处在下行承压期。

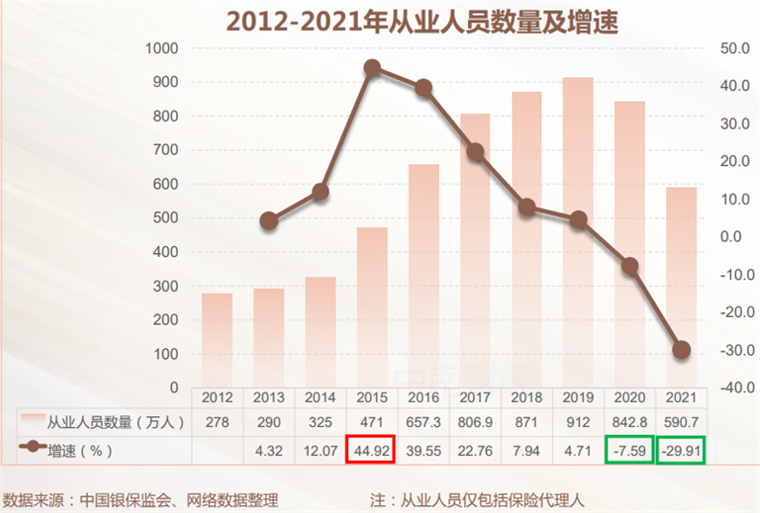

与此同时,保险代理人也在加速脱落,从2019年的912万,减少到2021年590万。保险行业离职潮愈发严峻,仅去年一年就流失了200万人口,人员数量处于过去6年最低点。

行业净利下滑严重、从业人员锐减,给保险业发展蒙上了一层阴影,有关行业红利见顶、即将进入大衰退期的言论甚嚣尘上。

我们究竟应该如何客观分析保险业当下所处形势?下一个十年,保险业的机遇在哪?险企要如何才能脱离当前的困境?保险代理人大量加速脱落对行业的发展会产生什么样的影响?

本期《前瞻者说》有幸邀请到了保险业老将万峰,围绕保险行业当前所面临的的困境以及宏观趋势和行业趋势两大方面,详细解读了保险业的走势及未来发展机遇。

万峰在保险行业从业近40年,是国内人身保险业最早派出海外学习并在业内推广精算技术的保险业老将,也是最早被派出海外工作的寿险干部。先后担任中国人保、中国人寿香港分公司、太平人寿香港分公司、中国人寿、新华保险、鼎诚人寿多家寿险公司重要职位。

01

过去十年,中国保险业从快速发展上行时期开始进入下行时期

前瞻产业观察员:过去10年,中国保险业经历了什么样的发展阶段?背后的推动因素有哪些?

万峰:因为我本身从事人寿保险行业40年,亲身经历了我国人身保险业40年的发展变化。就过去十年(2012年-至今)而言,可以说我国人身保险业经历了一个高速发展时期。

从数据来看,10年间人身保费收入由1.01万亿增长到3.32万亿,增长3.28倍。同一时期,个人保险代理人数量由2012年的278万,快速增长到2019年的912万,整体增幅与保费增幅一致,也达到3.28倍。

过去十年,推动中国人身保险高速发展的因素主要有五个方面:资本市场的红利;理财产品市场的需求;监管提供的保险资管政策;中短存续期产品;以及民营资本的大量进入。

然而,从2021年开始,人身险保费收入增速首次出现负增长,虽然只有-0.3%,但这意味着行业开始进入下行期。其实在2019年,我就提出行业保费增长已经出现拐点的兆头,目前这一趋势越来越明显。主要是基于以下判断:

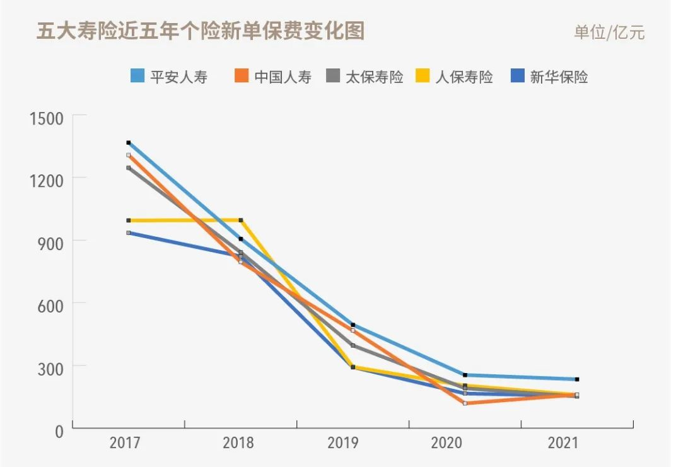

首先,首年保费开始出现负增长。自2017年开始,受原保监会134号文件对中短存续期产品监管新政策的影响,行业首年保费开始进入下行通道。而首年期交保费下降将导致在2021年左右开始出现续期保费下降。整个逻辑链条是:首年保费下降,然后续期保费下降,最后是总保费下降。

其次是个人代理队伍出现下滑。代理队伍从2019年的912万高点下滑到2021年的590万,降幅高达35%。也就是说,整个队伍流失了三分之一的人员。反过来,人员的大量流失也就意味着未来销售能力的下降。

第三是个人代理人举绩率降低。LIMRA LOMA中国,2021年对17家公司“月均实动率”调查,最低的只有10.8%,最高的41.6%,均值26.6%。而以往,行业的均值在40%左右。(实动率=出单人力/平均人力)

第四是新业务价值也从高位开始下行。五家寿险公司新业务价值都进入下行通道。

这些下行表现,最终会导致行业总保费下降,所以我把它叫做行业进入拐点,总体上可能开始进入一个下行期。背后的推动的因素也来自五个方面:

1.原保监会2017年134号文件的影响;

2.资本市场出现的较大变化;

3.连续几年的疫情影响;

4.居民可支配收入在持续减少;

5.绝大多数寿险公司处在转型发展时期。

02

保险需求巨大与保险供给不足的矛盾

前瞻产业观察员:近两年行业首年保费收入明显下滑,个人保险代理人大量流失,整个行业处境比较艰难,您是如何客观分析行业当下所处形势?行业是否已经触及天花板?未来要怎么走?

万峰:从全世界来看,寿险行业主要是两大业务,一个是养老保险,另一个是健康保险。这两类产品无论在哪个国家,都是建立在社会保障基础之上,所以有商业人身保险是社会保障制度补充一说。从我国来看,不论是养老保险还是健康保险,未来的发展潜力巨大,当下之所以处于下行期,除了受大环境的影响,行业本身也存在一些问题。

从养老保险来看,主要存在保险需求巨大与保险供给不足的矛盾。

目前,我国已经进入老龄化社会。根据国家卫健委数据,2035年左右我国60岁及以上老年人口将突破4亿,人口占比将超30%,养老压力可想而知。此外,加之独生子女政策的后果,现行社保制度的压力以及社保资金不足等,导致养老保险成为越来越受到关注的问题。

积极发展商业养老保险成为了破局的关键所在。

今年以来,国务院和银保监会相继出台《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》和《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》两大重磅文件,完成了个人养老金保险制度的顶层设计。文件明确提出,要“构建以基本养老保险为基础、以企业年金和职业年金为补充,与个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接的“三支柱”养老保险体系。

与此同时,监管部门正在加快落实国务院文件要求,陆续出台养老金融试点方案,并开始全面推开。养老金融已经提升到国家战略高度。

虽然养老保险有巨大的市场需求,但保险公司的供给却存在诸多问题。包括:

产品不足——符合政策、满足个人养老金要求的产品还没有形成主流产品。延税养老保险政策效果不理想;专属养老保险产品发展低于预期。

经营能力受到挑战——保险公司经营真正个人养老保险金的经营能力和管理水平还不高,还取法实际的经验,面对新政策、新要求还是一个挑战;

销售问题没有解决——国家出台的个人养老金产品设计是低成本经营,但寿险保险是高成本代理销售,形成产品经营与销售的矛盾。

再来看健康保险,则存在高价产品与较低购买力的矛盾。

过去10年,随着社会大众对商业保险意识的提高,购买商业个人保险成为人们补充医疗保障不足的主要手段。在其他人身保险险种销售下降的背景下,健康保险却持续增长足以说明这一点。

虽然目前保险行业已经有成熟的重疾险和医疗保险产品,但市场上重疾险多是以综合性产品为主,即保障责任较多,除了疾病保险,还有保费返还、豁免保费、多次给付、死亡给付、限期交费等,导致产品保费较高,动辄年交保费上万元,但由于多项责任摊薄了保费,导致保障程度(保险金额)很低,行业协会发布的214-2018年重疾险理赔数据显示,平均赔付额只有3.5万元,使重疾险成为老百姓“买不起无保障”的产品。老百姓需要的是“物美价廉”的重疾险产品。

因此,基于当前的种种问题,未来,寿险公司要走突出寿险专业特色的发展道路——以提供保险保障业务为核心,“耕好自己的地,种好自己的田”。

比如,在个人养老金保险产品上,发挥养老年金保险专业优势,突出给付养老金方式的多样化,在销售上,采用“以附促主”的销售策略,为客户提供以养老金为核心的全面风险保障,在服务上,发挥寿险公司具有长期客户服务体系优势,为客户提供长期优质服务,如除了做好基本服务,提供具有特色的附加值服务。

对于健康保险,在产品设计上,应该聚焦重大疾病,定期、长期交费几个最基本的因素,让保费降下来,将保额提上去,使重疾险成为老百姓“买得起有保障”的产品;在产品销售上,要薄利多销,用附加险养主险;在服务上,要以理赔创口碑。

总之一句话,寿险要回归保险保障本源,寿险公司要做真正的寿险!

03

从理财性产品经营过渡到保障性产品经营

前瞻产业观察员:下一个十年,寿险业会呈现什么样的发展趋势?行业机遇在哪?

万峰:关于这个问题,需要从宏观趋势和行业趋势两方面进行分析。我个人认为,目前的宏观环境对保险的发展是非常有利的。

首先第一点,商业保险在我国社会保障体系建设中发挥越来越大的作用。

2020年发布的《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》中将商业健康保险纳入医疗保障体系中;2022年4月国务院发布的文件中又明确指出要大力发展第二、第三支柱养老保险体系,确立了个人养老金制度与养老保障体系的关系。这些都表明商业保险在社会保障体系建设中发挥越来越大的作用。

第二,社会大众与商业保险的关系越来越紧密。

随着社保新体系的建立,人们的养老、医疗不再仅仅是靠政府的基本养老和基本医疗,会逐渐增加与商业保险的联系。商业养老保养老金领取方式的多样化,为社会大众提供了更加灵活充分的保障。目前,像美国等保险业发达国家就是这种状况。

第三、保险资金将成为越来越大的金融资产。

数据显示:我国保险资金运用规模从2012年的6.8万亿,增长到2021年的23.2万亿。行业在支持国民经济发展,资本市场发展等方面扮演者越来越重要的角色。随着寿险行业的发展,保险资产总量仍然是不断上涨的趋势。所以,保险资金在社会宏观经济领域发挥的作用也会越来越大。

而从行业趋势来看,最重要的就是转变经营思想和经营方式,发展养老和健康保险业务。具体而言,险企可以从这几个方面入手:

1.从追求公司保费规模发展,转变为服务国家发展战略。具体而言,就是服务国家社保体系建设,发挥好商业保险补充功能的作用。

2.从为社会大众提供理财性产品为主,转变为提供保障性产品为主。彻底解决寿险公司到底做什么的问题:回归保险本源,全面落地补充社保的职能。

3.从服务高端客户为主,转变为服务大众客户。解决险企为谁服务的问题,为高端、高净值客户服务是必要的,服务社会大众是必须的。

4.由粗放式经营模式,转变为高质量发展模式。解决险企建立持续健康发展能力问题。注重业务结构建设,将高质量发展落到实处。

5.从为客户提供风险保障,转变为先做好自己的风险防范。险企使经营风险的企业。首先做好自己的风险防范,才能给客户提供放心的风险保障。

04

未来寿险公司重要的业务领域是个人养老保险

前瞻产业观察员:未来有哪些险种值得险企特别关注?险企可以在哪些领域重点发力?

万峰:前面已经说到全世界寿险业主要是两大业务,一个是养老保险,一个是健康保险。目前健康保险中的重疾险和医疗险等已经是发展中的市场,而个人养老金无论是从现实需求还是宏观趋势来说,都将成为重点发展对象。

目前,个人养老金已被纳入国家养老保障制度体系建设,还推出了税收政策——对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。这是推动个人养老金发展的最大机遇。美国、韩国税收政策推动了个人养老金行业长达20年的增长。

从资本市场来看,我国养老金融有着巨大的市场。目前,我国居民的储蓄存款余额、境内公募基金资产以及理财产品三类金融产品合计148万亿,即使只有5%转化为养老金融产品,也是数以万亿计的规模。

但对寿险公司来说,机遇和挑战是并存的。

寿险公司面对多种养老模式、多个主体的竞争。在养老模式方面既有储蓄养老、理财养老还有证券基金养老;而竞争主体既有银行、银行理财公司、还有银行系保险公司。在个人养老金业务,寿险公司将与银行集团直接竞争。

其次,客户资源的争夺、销售渠道竞争、资管能力的比拼,也导致寿险公司的竞争能力受到挑战。

最后,高代理成本不利于个人养老保险产品销售。寿险公司是靠代理人销售产品,高佣金是支撑产品销售的基本动力,而个人养老险金产品费用率极低,不足以吸引代理人。

面对严峻的挑战,保险公司应该如何应对呢?

建立养老年金保险的领取方式多样化专业优势。保险公司应该发挥养老年金产品的专业优势,推出多种多样的养老金领取方式。不仅要推出普通的保证领取(一定期间)养老年金产品、终身养老年金产品,还要适时推出保证+终身领取养老年金、变额养老年金产品,形成丰富多彩的养老年金产品系列,满足不同群体不同养老保险需求。

建立“以附促主”的全面保障竞争优势。就目前已经出台的养老金融产品而言,只有保险产品可以有附加险产品组合形态,为客户提供全面的保险保障。具体而言,以个人养老金保险产品为主险,附加满足不同客户需要的附加险产品,如可附加重疾险、医疗保险、寿险、意外险等,形成具有不同特色、不同保障责任的组合型产品。

借势加大商业养老保险产品发展。国家推动个人养老金制度,一定会掀起养老金融的“大势”。保险公司应该借助这个“势”,大力发展商业型养老保险。

防范“退旧买新”可能引发的风险。《通知》要求对现有不符合规定的养老保险产品进行更名和清理,必然导致现有一些养老产品下架停售。而新推出的养老金融产品绝大多数是“保证+浮动+税优”产品,具有相当的吸引力。因此,保险公司现有一些养老保险客户很可能通过“退旧买新”,参加新的个人养老金制度。险企应该退出专项政策,吸引、留住现有客户。更要防止出现大量退保引发现金流风险。

05

代理人队伍出现周期性波动是正常现象

前瞻产业观察员:近两年,保险业面临代理人大量流失的困境,据中国银保监会数据,仅去年一年就流失了近200万人。立足在新发展阶段,保险团队内部应该采取什么样的措施才能留住人才?怎样才能打造高绩效团队?

万峰:需要明确的一点是,代理人队伍就是一个流动率较高的行业,这是由寿险个人代理人队伍特点决定的。因此,队伍出现周期波动是正常现象。其实,行业在2000年前后已经经历过一次代理人大量流动的情况。

第二点,个人代理人队伍出现较大流失也并一定是坏事,反而可能是行业队伍“清虚强体”向健康转变。

2015年以前,进入保险行业是有门槛的,需要经过统一考试才能成为保险代理人;但从2015年6月开始,代理人资格考试取消,从业人员出现暴增,当年增幅接近50%,接下来连续两年增幅高于20%。

但这是一个队伍“虚胖”的过程。人员暴增导致队伍举绩率的降低,即虽然人多了,但出单的人还是少数,劳动生产率反而降低率。

并且,长时间以来,保险行业一直采用“人海战术”,销售理财产品相对不需要较多的保险专业知识和销售技能,要想卖得多,就得招更多的个人代理人。“人海战术”还是有较好的效果。

但是,当下已经转为销售保障型产品为主,需要销售人员不仅具有一定的保险知识,还需要掌握相关的社保、医保知识,甚至必要的医学知识,以及专业的销售技能。靠以往的“人海战术”从业绩上规模已经逐渐“不灵”,现在需要的是具有相关知识和销售技能的专业销售人员。而这样专业的销售人员,不是公司招募来的,是需要公司经过一段时间培训出来的。

因此,立足当下阶段,如何打造高绩效团队,将成为保险个人代理人团队转型的重要方向。

其实,队伍流失也好,个人代理人收入下降也好,都是表面的现象,深层次的问题是,自引入个人代理人营销模式30年来,我们只注重代理人的销售方式,并没有深入地研究这种营销模式的经营和管理;只强调提升代理人的销售能力(生产力),却没有重视队伍的管理关系、利益分配关系(生产关系)与销售能力之间的协调。

所以,解决代理人队伍增员、流失、收入低等问题,还需要从解决深层次问题入手,还需要重新认识代理人队伍的特点,了解促进代理人队伍发展的驱动因素,了解影响代理人留存的因素以及代理人队伍发展的基本规律。

我最近写了一本书叫做《利益:打造高绩效保险代理人团队》,归纳整理出个人代理人的四大关系(管理关系、管辖关系、直辖关系和育成关系),六大利益(新人利益、销售利益、管理利益、增员利益、育成利益和福利利益),这也是行业第一本详细阐述个人代理人“基本法”的专业书籍。

这本书系统地介绍了高绩效代理人团队应有的组织管理模式、考核体系和利益分配关系,并以中国人寿、新华保险、平安保险、太平洋保险、友邦保险5家险企“基本法”辅以说明,可以帮助团队管理者发展和打造高绩效的团队,也可以帮助希望职业跃迁的个人代理人了解带团队的基本逻辑和方法。

制作:前瞻经济学人 产业观察组

特别鸣谢:中信出版社以及万峰老师对本期栏目的内容支持

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务