上海对于中国一季度GDP,意味着什么?

上海是不是中国经济最重要的城市?

从3月开始出现的这波疫情,让不少人对上海的“实力”产生了质疑。

然而,当前的客观现实是,尽量维持上海经济运转,对于中国经济而言至关重要。

“三驾马车”缺其一

首先来看近期公布的一组,可能会让部分人眉头紧蹙的数字。

4月18日,国家统计局新闻发言人付凌晖公布了2022年一季度我国经济数据,一季度国内生产总值(GDP)27.01万亿元,同比增长4.8%。

而在今年两会上,设定的2022年GDP增长目标是5.5%。

开局不理想,后面的压力陡增。

细看各项数据,在消费、投资、净出口这“三驾马车”中,一季度社会消费品零售额10.87万亿元,同比仅增长3.3%,拖累了总体数据。

按月份区分,前2个月的势头实际上还不错。1月和2月社消零售总额7.44万亿元,实际增长4.9%,然而3月疫情出现后,情势急转直下,直接转跌3.5%。

“三驾马车”已经有1驾跑不起来,其他2驾又怎么样?

在熟悉的“大基建”模式带动下,一季度,全国固定资产投资同比增长9.3%,超过了GDP增速,起到了拉动作用。

但是过去的无数经验已经证明,凯恩斯主义的经济刺激方案本质上只是赌博,赌自己可以透支未来的消费走出危机,再通过未来的发展还上这笔钱。这种方法显然不能无节制使用。

“三驾马车”中,出口的表现最为亮眼。据海关统计,今年一季度我国外贸出口5.23万亿,增长13.45%;进口4.19万亿 ,增长7.5%。

以此计算,一季度净出口为1.04万亿,较去年同期的7593亿元增长了36.8%。

总的来说,在消费不景气的情况下,通过投资和出口的拉动,中国一季度GDP才没有更难看。

更重要的是,据国家统计局局长宁吉喆解读2020年GDP时透露的数据,中国消费占GDP比重已经过半,达到54.3%。

这也意味着,一旦消费增长趋缓,投资和出口不仅要坚挺,还必须用数倍增长来弥补前者的缺口。

而上海,在中国的对外贸易中扮演着重要作用。

上海,中国的门户

中国海关及港口统计数据显示,中国对外贸易进出口货物中,海运的比例高达94.8%。卖给外国人的货物,超过9成要先在内陆打包装车,通过铁路、公路,运送到沿海地区的大小港口上船运走的。其中,上海港就是港口中最重要的之一。

作为扼长江入海口的城市,上海拥有得天独厚的海运条件。

对内,它依托全国最大的综合性工业基地长三角,还能依靠长江黄金水道优越的航运条件,将腹地远延至内陆;对外,它直面广阔大洋,船只畅通无阻。

与此同时,上海东南方大小洋山岛上的洋山港,是国内少有的水深15米以上的深水港,可以供第6代集装箱船及万箱位船通航、停泊和进行港口作业。

中国这个世界第一大工业国所需要的原材料,源源不断地从这个地方涌入,生产出来的工业品,也从这个地方日夜不停地输出。

根据前瞻产业研究院整理的数据,在2020年全球集装箱吞吐量排名前10港口中,中国港口占据了7个席位。其中上海港以4350万TEU的吞吐规模保持了全球最大集装箱港口的地位,连续11年位居世界第1。

而根据最新数据,到2021年,这个数字已经上升到4703万TEU,上海港也连续第12年摘得桂冠。

在出口这方面,交通运输部数据显示,今年前3个月,全国港口外贸货物吞吐量共11亿吨,其中仅上海港就占了1亿多吨。

这笔账还不能只这么算。

上海港所在的长江口,密布着大大小小数十个港口,这众多港口组成了“长三角港口群”,是中国沿海港口分布最密集、吞吐量最大的港口群。

沿海,有南通、太仓、嘉兴、宁波-舟山、杭州等海港;缘长江而上,从江阴、镇江到南京等长江下游港口,都属于长三角港口群。

其中,宁波-舟山港更是货物吞吐量全球第1、国内集装箱吞吐量仅次于上海港的良港,且同样是世界级深水港,其停泊条件较上海港更佳。

随着长三角地域经济集群的成型,这些十多个港口也从过去的相互独立、各自竞争,逐渐开始在竞争中寻求合作,合理分工、各扬所长。

例如,相距不远的上海港和宁波-舟山港之间,上海港依托于上海作为长三角工业集群枢纽的地位,定位于为标准化的工业产品服务,因而也以标准化的集装箱运输为主。

宁波-舟山港则以其水深可以容纳30万吨散货船舶的优良地理条件,形成了承接矿石、原油、煤炭以及大宗散货进口中转为主的业务模式。

其他港口,比如嘉兴港的乍浦港区、独山港区就分别与宁波舟山港、上海港签署合作协议,成为后者的喂给港。

在分工越发明确、业务联系越来越紧密的当下,长三角港口群早已是牵一发而动全身。

另外还要考虑到,上海本身是区域制造业核心城市,区域内其他港口吞吐的产品需要依赖相关企业供应,如果上海经济活动停滞,影响的将是整个港口群的运作。

在全域静态管理期间,中国新闻周刊就报道了上海物流阻滞导致港口效率降低的问题。新闻中报道,由于周边各地对人员流动做了严格管制,导致港口操纵专业设备人员不足,“空集装箱陷在码头里,不能及时拖到堆场,或者即使拖到堆场,也无法进行验修”。

这个影响范围有多大呢?

整个长三角地区,江苏沿海港口外贸货运吞吐量合计3761万吨,内河港口合计9934万吨;浙江沿海港口合计14810万吨,内河港口合计54万吨,加上上海本身10513万吨,那就是39072万吨,将近4亿吨,是全国外贸货运的1/3。

全国GDP目标要求出口必须挺住,出口货物9成以上依赖于海运,而近1/3的海运货物会受上海影响。有关部门在做出应对决定之前,需要深思熟虑,也就不难理解了。

可能会有人不满意,认为这种说法无限拔高了上海的地位。

这个事情其实很简单。考虑到上海3月下旬才开始全域静态管理,真正的影响要到4月才会显现。等到7月第二季度出口数据出炉,看一看就知道了。

一城停工,全国受累

说完上海对外贸的影响,再来说说上海及其辐射的长三角地区,作为中国工业的核心,对内的影响。

先说一件事。

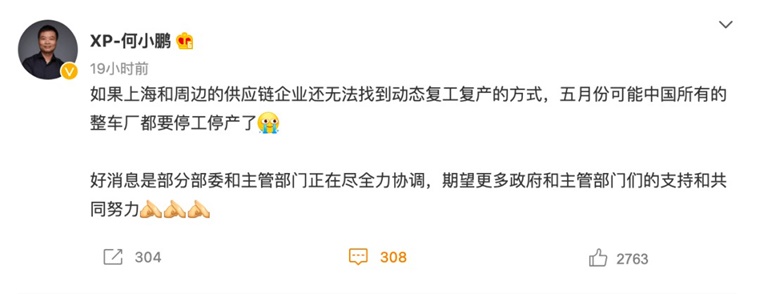

4月14日晚,小鹏汽车创始人何小鹏在微博上发文表示,“ 如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了”。

注意,他说的不是“上海的”汽车产业,而是“中国所有的整车厂”。

这一言论迅速引爆舆论场,有人认为他是出于自身利益,夸大上海汽车工业的重要性,向封控政策施压。

然而就在当天早些时候,长城集团宣布旗下的“坦克300”停产的消息。这款生产基地远在重庆——距离上海2000公里——的汽车停产,成为何小鹏这番话最生动的注脚。

第2天一大早, 华为智能汽车BU CEO余承东在朋友圈引用何小鹏的言论:

“的确如此!如果继续不能复工复产的话,5月份之后, 所有科技/工业产业涉及上海供应链的,都会全面停产,尤其是汽车产业!产业经济损失/代价将会很大!4月中旬开始,部分企业就已经开始因上海等封闭导致供应链断供停产了。”

下午,工信部表示,将派出上海前方工作组,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅。

然而1周后,广州市工信局线上媒体通气会透露,位于广汽本田、广汽丰田、东风日产等主要整车生产企业还是出现了部分产线停产、半停产的情况。这充分说明了上海在中国汽车产业的核心地位。

中汽协数据显示,2021年我国汽车整体产量为2608.2万辆,其中上海汽车产量达283.3万辆,占比10.7%,领先于吉林全省的242.4万辆,仅落后于广东省的338.5万辆。中国每生产10辆车,就有1辆来自上海。

在新能源汽车上,上海优势更大。2021年全国新能源汽车产量为354.5万,而上海以1座城生产了63.2万辆,占比17.8%。

现代大工业是极其精密且复杂的系统,是成千上万个环节明确分工、紧密联系、精确配套、相互配合的结果。而出于成本收益的考虑,各个环节会出现天然的集聚倾向。

上海在整车生产上的绝对优势,意味着其配套产业的集聚程度不容忽视。

中国汽车技术研究中心的研究报告显示,发动机、变速器、动力电池、驱动电机、电池控制系统、减速器等关键汽车零部件供应商中,位于长三角的企业占比均接近或超过50%。

国内外汽车零部件巨头,如博世、ZF、麦格纳、大陆集团等,均在上海设立总部和研发生产基地。

一旦上海经济运行受挫,全国,乃至全世界范围内,有相关业务联系的企业都会受到冲击。

并且,受累的还不仅仅是汽车产业。

以工业总产值以及增加值计算,上海是仅次于深圳、苏州的中国制造业“第3城”。

在细分产业上,上海的优势产业还有集成电路、生物医药、专用设备制造业、高端装备制造业、电气机械和器材制造业等,并且对5G、人工智能、物联网、云计算、新能源之类新兴产业也都做了布局。

以集成电路为例,2020年,上海集成电路产业实现销售收入2071亿元,较2019年增长21.40%,占到了全国集成电路销售收入的近四分之一。

上海已形成完整的集成电路产业链,涵盖各类原材料、半导体设备、芯片设计、芯片制造与封装测试。

上海的集成电路实力,集中体现在2家企业身上。

一家是中芯国际。它在浦东新区建设了一条14nm芯片生产线,也是中国大陆唯一一条14nm生产线。

另一家是上海微电子。这是我国集成电路14年攻关项目“02专项”中,被选中负责核心设备——光刻机攻关的企业。

然而,据国家统计局公布的数据,尽管上海出台各项举措保障这些企业的生产,其总体产能也只能维持在正常时期60%左右。

这也导致2022年3月,中国规模以上企业集成电路产量同比下降5.1%,前三月同比下降4.2%,创下2019年第一季度以来的新低。

全面了解这些数据后,估计大多数人会对上海经济运行的重要性,有一定的理解了。

前瞻经济学人 产业观察组

参考资料:

[1]《2022-2027年上海市数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》,前瞻产业研究院

[2]《2022-2027年中国智慧港口行业市场前瞻与投资规划分析报告》,前瞻产业研究院

[3]《中国新能源汽车市场需求与投资可行性研究报告》,前瞻产业研究院

[4]《上海疫情背后,被卡住的制造业》,MIR 睿工业

[5]《“陆改水”,长三角港航一体化守住物流生命线》,文汇报

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务