城市治理与城市更新同行

(图片来源:摄图网)

编者按:本文是作者投稿,作者:江嘉宇,高级经济师、产业园区运营专家

一、城镇化率给城市治理的新课题

中国城镇化率在 2020 年已经达到达 63.89%,比发达国家 80%的平均水平低了 16.11%, 与美国 82.7%的城镇化水平还有 18.81%的距离。总体上,我国目前处于城镇化中期,预计 2033 年后进入城镇化后期。快速城镇化带来了巨量的城市人 口,也带来了住房、交通、产 业、资源等问题,给城市治理提出了新的挑战和新的课题。

1、 “服务人本”是城市治理的根本目的

建立以人民为中心的治理体系,表明国家对城市治理的思维已经从“管理”为主,转到 以“服务人本”为主,根本目的是建立更适合人居,更促进经济发展,创造持续发展的城市 动力和实现更美好和谐社会的“共同富裕”目标的综合城市运营体系。城市不仅仅是一个效 率系统,更是一个发展系统,而治理的“治”带有一种因为有缺陷,因为有偏差,需要弥补,

需要纠正的“修正”天然意味。

2、城市治理的标准问题: 如何定义你的城市

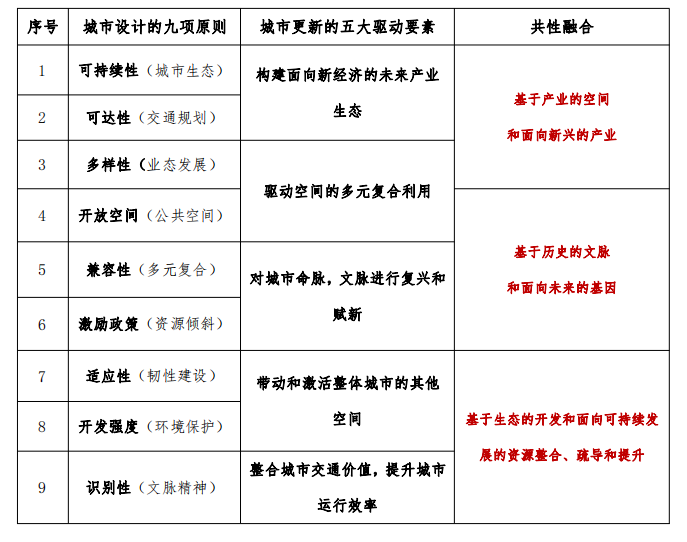

《城市营造: 21 世纪城市设计的九项原则》 作者美约翰 ·伦德 ·寇耿,美菲利普 · 恩 奎斯特,美理查德 ·若帕波特提到从规划设计上的 9 项原则包括: 可持续性、可达性、多样 性、开放空间、兼容性、激励政策、适应性、开发强度和识别性。这些原则,其实都通向一 个问题: 你如何定义你的城市! 这个你,既是政府,也是每一个生活在城市的市民。

所以关于城市治理,首先得知道、明晰和明确你的治理对象是谁,才能开始下一步。这 里举广州和深圳这两个同在广东,同是国内一线的超级城市例子形象的说明一下: 作为广东 人,对广州的感觉是很“老广”的,小学时候第一次坐轮船沿西江而下到达广州,会觉得城 市很大,烟火气很盛,高架桥很多,天空却总是灰蒙蒙的,本地人说话有点拽; 当到深圳读 大学的时候,天空特别蓝,空气特别干净,马路特别宽,楼宇特别茂密,与香港特别近,人

们之间没有很客气但也不会很冲,文化特别“不广东”, 验证了高中班主任那句: 深圳是广

东最不广东的城市。

这两个城市的“第一印象”标签是由两个因素叠加形成的,一个是每一位市民的直接感

知,一个是所有市民的共同感知,两者组成了城市的调性,也同时沉淀成了城市的基因。比 如,深圳的创新和营商环境,高房价; 广州的岭南特色和烟火气。而城市治理的要义,就是 在“认识城市基因的这个本我”之后,发扬好的,改进不好的。这是我对城市治理最简单粗

暴的感性理解,就这么简单,没毛病。但要真正实施城市治理,就没那么简单了。

2021 年 12 月 12 日, 中央纪委国家监委网站公布一则通报: 广州市通报大规模迁移砍 伐城市树木事件问责情况,10 名领导干部被问责。起因和定性是“广州市大规模迁移砍伐 城市树木,严重损毁了一批大树老树,破坏了城市自然生态环境和历史文化风貌,伤害了人 民群众对城市的美好记忆和深厚感情,是典型的破坏性“建设”行为,造成了重大负面影响 和不可挽回的损失,错误严重,教训深刻。”一批老树扳倒一众高官,可谓“完美”诠释了 什么叫“以人民为中心的城市治理”。 通报最后一段话,我觉得完整、准确的阐释了什么叫 新时代的城市治理观: 要坚持用科学态度、先进理念、专业知识规划建设管理城市,尊重城 市发展规律,尊重自然生态环境,尊重历史文化,尊重群众诉求,坚持科学决策、民主决策、 依法决策,加强审批监管,完善专家论证、公众参与、风险评估、合法性审查等程序,下足 “绣花”功夫,不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平。“治理”和“管理”一字之

差,但站位、角度、利益已然完全不同。

3、城市治理视觉下的利益相关者角色转换

城镇化过程中,人 口、产业、资本、技术等产业要素向大城市集聚,并进一步带来交通、 通信等基础设施的完善,推动城市和社会向更高效率向前发展。但是,快速城镇化会带来一 系列的负效应,包括: 交通拥堵、资源短缺、公共服务不足、环境污染、贫富分化加剧等, 但归根到底,还是指向一个核心: 城市居民的生活质量和幸福感下降。纽约、香港、东京、 北京、上海、广州、深圳,无一不是出现了上述问题。依靠过去“城管式”的管理方式显然 不适合城市公民素质快速提升的“公民社会”的当下了。要解决快速城镇化带来的负效应, 同时又要保留城市的“标签”文脉,走向可持续的城市发展道路,就要重新审视并改变城市 治理主体的角色,以此调整城市治理的维度和角度。

城市治理的主体有四类: 政府及相关机构、企业、社会公众以及专业群体,在城市由单 中心城市到多中心城市,由多中心城市到城市群,再由城市群到都市圈以及湾区的时代新格

局下,城市治理已经超出城际边界,需要在人 口容量负荷与外溢、产业转移与承接,交通延

伸与交叉,资源互通互用等多维度综合衡量,进而改变城市治理主体和利益相关者的角色。

(1) 政府及相关机构作为城市的规划者、管理者、经营者及资源统筹者和推动者,需 要从政府内部协同管理走向“政府服务+公众参与”的协同管理,对通过协同,统筹城市发 展目标,充分听取“城市主人”的意愿和建议,调动全社会参与的主动性和积极性,通过政 策法规、技术规范等管理机制,协调、督促公共要素配置完善和实施落地,实现更优治理。

(2) 企业作为城市治理的经济主体,保护其合法权益的同时,应该引导企业在城市治 理中发挥“社会责任”的作用,兼顾经济利益和社会公益的平衡,引导企业走长期主义的发 展道路。

(3) 社会公众作为城市治理的最大受益者,在过去的城市治理中一直充当“被动管理, 有限主动,局外参与”的弱势角色,自下而上的参与方式也让公众的话语权得不到充分发挥, 其城市“主人翁”的职能无法得到充分发挥。公众只有深度参与决策,其主体积极性才能得 到有效发挥。实现公众参与由“局外旁观,表达诉求”到“躬身入局,深度参与”, 需要构 建更加直接,更开放的 NGO 组织,给予更多公民赋权和行权,设置公民权重,表达真正的诉 求,参与具体而深度的治理。

(4) 专业群体是城市治理主体中的“理性存在”各类规划、产业、法律、环保等专业 人士及专家学者是其中的典型代表,而相对“技术理性”的弊端也是显而易见的: 过于专业 而缺乏全面,过于理想而难以落地,过于坚持立场而少了包容平衡和社会公平。越是专业,

越需要跳出专业,以更高视觉运营专业工具来参与城市治理决策。

4.城市治理挑战的破题: 精细化与创新治理

第三次分配和共同富裕的总目标下,城市治理面临的诸多挑战,都有共同的归宿-成为 “五宜”城市: 宜居、宜业、宜游、宜学、宜养,落脚是城市人民的“幸福感”。幸福感的 获得则源于意义感和成就感,按照马斯洛层次需求理论,好的城市治理应该朝着最高层次, 就是获得尊重与自我实现去下“绣花”功夫,这也是“人本”治理的最高体现。

(1) 精细化治理—庖丁解牛而非一刀切

城市治理是一门综合管理学问。精细化治理不仅仅是要求各部门各司其职,更关键是各 部门的协调能力机器效率提升。2020 年的疫情伊始,武汉封城,秩序快速井然,为抗击疫 情争取到最佳时机,这背后就是城市治理的协调能力,近几年国家在力推的网格化治理,就 是精细化治理的一个典型。

网格化社会治理推行的是一种“横向到边,纵向到底”的无缝隙精准化治理模式。从本 质上看,网格化社会治理是在不改变既有行政体制下,吸收多元社会主体,运用现代信息技 术化手段提升治理效率与质量,调整权力结构以重建公共秩序。在中国传统社会,通过保甲 制的方式,即以家户为管理单位,十户为甲,十甲为保,以此管理社会。不同的是,传统保 甲制以管制为主,现代网格化社会治理以服务为主;传统保甲制的家户统计 口径人 口数量多, 比如以门牌号内的所有家户为单位,现代网格化社会治理以核心家庭为单位,一个网格员服 务的家户约三四百户; 传统保甲制以管理对象的归顺为要,现代网格化社会治理以满足民生 需求为本。治理方式差异,反映的是治理本质和逻辑的不同: 通过政社分工合作,以社区为 本的网格化治理,强调政府与社会互动,细化社区治理各关键环节,综合政府各条条线线的 职责,以“上面千条线,网格多根针”的样式,形成“庖丁解牛”式的精细化管理和以网格

内群众需求为导向开展城市治理的内驱型治理新格局。

(2) 创新治理—基于技术的智慧化治理

要实施精细化和人本治理,离不开创新,而创新治理则是基于科技手段实现的城市治理 革新模式。以网格化社会治理为例,其主要做法是对应城乡实体空间建立网格化电子地图, 把城乡社区划分成细密的网格,然后按照一定的管理幅度划定若干控制区。区内的公共部件 和事件,均按其地理位置编码标定在电子地图上。每个管理区都配备网格员轮班巡查,对区 内所辖公共设施、环境卫生、治安状况等进行全时段监控,一旦发现问题,立即通报指挥中 心,指挥中心核实后再发往相关职能部门并限时解决,从而实现城乡社区管理的主动化、动 态化和精细化。通过 5G 通信、大数据、区块链、数字孪生等新技术形态,建立仿真及立体 的管理场景,实现事件预判和公共危机的预警和快速精准处理,智慧化引导资源合理分配, 提升城市的整体运营效率,以效率带动社会活动的意义感,增强人民的生活幸福感,是创新 性治理的价值内涵。

二、城市更新是城市治理的一部分

城市更新不是简单的拆旧建新,根据相关研究,推动城市更新的五大核心要素包括: 1、 构建面向新经济的未来产业生态; 2、驱动空间的多元复合利用; 3、对城市命脉,文脉进行 复兴和赋新; 4、带动和激活整体城市的其他空间; 5、整合城市交通价值,提升城市运行效 率。基于空间重新布局与城市资源整合的城市更新,不管是大规模(或部分) 拆除重建,还 是实施综合整治改造,指向的是城市治理的另一个重要目的: 激活产业空间,强化城市标签, 发展新兴经济。几乎所有产业的发展都必须依赖空间载体和基础设施平台,从单中心城市,

到多中心城市格局,再到城市群发展、都市圈集聚和大湾区协同,城市更新以片区黏连城市 发展要素的转换及提升,在上海、广州及深圳等一线城市取得良好的效果。但同时也会带来 一些负效应: 产业空间资源被挤占经济发展后继无力,居住容积率提升导致城市公共空间降 低,建筑规划设计千城一面丢失城市文脉和城市精神。

当我们从城市治理的高度和格局,来重新审视城市更新的价值,找到其共性法则,是否会发现新的价值?

城市更新,通过空间的重构为产业、文脉、生态、资源达到可持续发展的平衡,进而实 现城市的治理。而空间重构中,主要是三大类空间的博弈:产业空间、公共空间和居住空间。 而要寻找城市更新与城市治理这个方程最优解 X,或许需要先锚定两类空间--产业空间和公 共空间这个 Y 常数。通常意义上讲,产业空间决定城市发展的外延,即经济增长;而公共空 间则决定城市发展的内核,即文化底蕴。二者的粘连载体即居住空间。

经济增长带动人口流入,文化底蕴提升公民素质。这是城市治理的底层逻辑。产业空 间、公共空间和居住空间的联系互通,依靠的是顶层治理制度设计、中层各主体的协调以 及基层基础设施的设计连通和交通微循环的落地。

纵观国内外城市更新和城市治理的案例,基本逻辑和内核大抵相差不大。概而论之,也 只有把城市更新融入到城市治理中,才能焕新城市活力,历久而弥新;同时,也需要把城市 治理的基础理论落入每一个更新单元的微循环之中,才能上导下疏,完成达成“以人为本” 的城市治理目的。

城市治理与城市更新同行,人与城市和谐同发展。

作者介绍:江嘉宇,北京大学 MBA 皇家特许测量师(MRICS) 鸿荣源集团产 业发展总监 广东省“三旧”改造协会产业促进中心专家委员,深圳城市更新协 会产业与科技创新专委会专家 前瞻产业研究院园区运营专家,深圳大学土木与 交通工程学院校外导师

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务